Nel corso del XX e XXI secolo, il messaggio di Fatima ha subito numerose strumentalizzazioni, specialmente in ambiti del cattolicesimo tradizionalista, dove si è imposta una lettura selettiva e ideologica delle apparizioni. Alcuni hanno trasformato Fatima da segno della misericordia divina a strumento di denuncia contro una “Chiesa deviata”, un mondo ormai consegnato all’apostasia e alla perdizione, e un Magistero ritenuto infedele. Si è passati così dalla conversione del cuore all’ossessione del segreto, dalla preghiera riparatrice alla costruzione di una spiritualità austera e pessimista, nutrita da sfiducia, sospetto e condanna.

A partire dagli anni ’70, si è consolidata una corrente nota come “fatimismo apocalittico”, che ha identificato Fatima con la battaglia finale tra il bene e il male, leggendo ogni cambiamento conciliare e ogni apertura ecclesiale come segno della “grande apostasia” profetizzata. Il sacerdote canadese – scomparso nel 2015 – don Nicholas Gruner, fu sospeso a divinis, è stato il volto più noto di questo movimento. Fondatore del Fatima Center, ha sostenuto per decenni la tesi che il Terzo Segreto non fosse stato pienamente rivelato e che la consacrazione della Russia non fosse mai avvenuta in modo valido, accusando i Papi successivi al Concilio di aver “tradito” la Vergine.

Nel suo linguaggio ricorrevano termini come “crisi nella Chiesa”, “oscuramento della verità”, “massoneria ecclesiastica”, in una lettura spiritualmente seducente ma teologicamente pericolosa: si sostituiva al Magistero l’interpretazione privata, alla fiducia nella grazia un senso crescente di catastrofismo. A farne le spese non fu solo l’unità della Chiesa, ma anche la genuinità del messaggio mariano, ridotto a bollettino di guerra spirituale tra “noi” e “loro”.

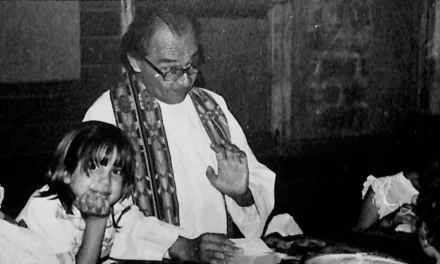

Un simile approccio si è sviluppato in modo parallelo anche in Italia, in ambienti sedotti da una visione antimoderna e restaurazionista del cattolicesimo. È il caso di padre Stefano Maria Manelli, figura controversa, sulle cui posizioni è intervenuta l’autorità ecclesiastica nel 2013 con un lungo commissariamento. Il suo caso fece scalpore anche a livello mediatico per presunti abusi andati poi in prescrizione senza passare per un ordinario processo che avrebbe stabilito almeno la verità giudiziaria.

Secondo fonti attendibili, Manelli sembra essere stato a sua volta sospeso a divinis nel 2019 e avrebbe progressivamente preso le distanze dalla famiglia religiosa da lui inizialmente fondata, i Francescani dell’Immacolata, abbandonando ogni responsabilità paterna ed autoescludendosi.

Oggi padre Manelli non è più riconosciuto come fondatore carismatico dei Frati Francescani dell’Immacolata, ma solo come iniziatore storico di quella che è ormai una famiglia religiosa rinnovata nella fedeltà al carisma francescano-mariano autentico di padre Kolbe.

Alcune attività successive del Manelli – compresa la fondazione di nuove realtà religiose non riconosciute – sarebbero state avviate su immobili oggetto di un articolato contenzioso giudiziario ancora in corso. Le autorità civili stanno seguendo la vicenda con attenzione, mentre la Chiesa ha adeguato la sua codificazione nel 2018 per evitare che simili derive si ripetano sulla distrazione di beni – di fatto – ecclesiastici.

Spogliati dei loro beni, Papa Francesco ha offerto nel 2014 agli studenti dei Frati Francescani dell’Immacolata una casa per lo studentato nel quartiere San Lorenzo, a Roma. Lì possono ricevere una preparazione accademica autentica e riconosciuta presso le università pontificie, in piena comunione con la Chiesa. Si tratta di un gesto concreto, per ricostruire con fiducia e fedeltà quanto era stato indebolito da derive autoreferenziali. Questo ha permesso ai frati di ricevere una formazione cattolica solida e riconosciuta, nella Chiesa e con la Chiesa.

La figura della Madonna è stata così utilizzata per avallare la critica frontale al Vaticano II, alla liturgia rinnovata, alla “mondanità” della Chiesa moderna.

Dietro questa spiritualità di crisi, diffusa dai cosiddetti “fatimisti”, si nasconde spesso una tentazione ricorrente: sostituire la fede con il controllo, l’ascolto con il sospetto, l’evangelizzazione con la denuncia sistematica. Fatima, invece, è un messaggio di misericordia, non di paura; di offerta, non di vendetta; di speranza, non di condanna.