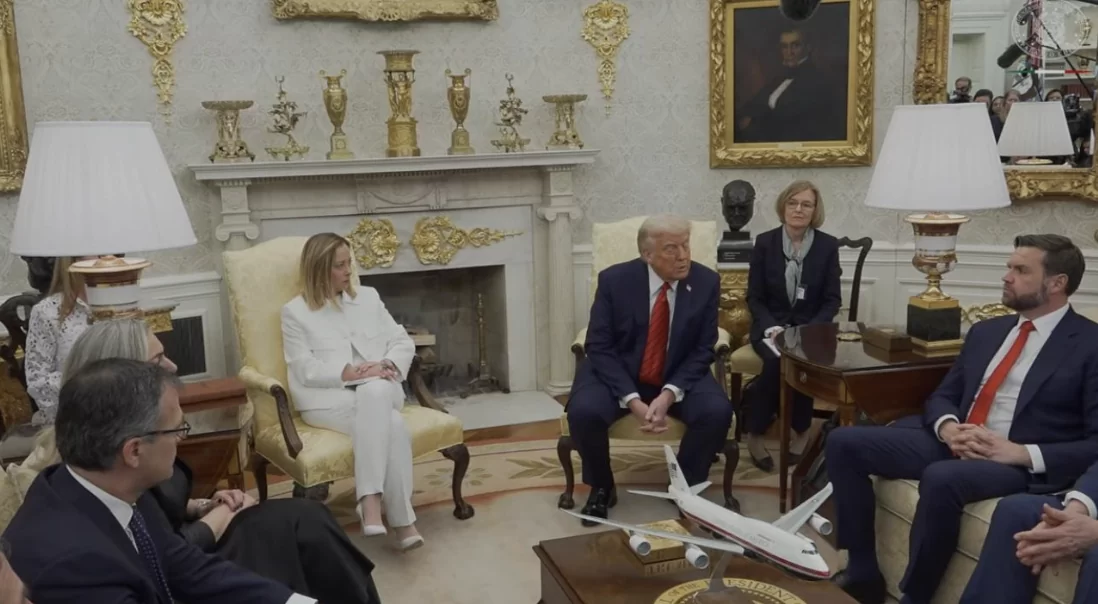

Il 17 aprile 2025, Giorgia Meloni è stata ricevuta a Washington da Donald Trump, tornato presidente degli Stati Uniti con l’insediamento del gennaio scorso. La visita — in forma di bilaterale privato — è il culmine di una maratona diplomatica che la premier italiana ha intrapreso per cercare un ruolo negoziale tra Stati Uniti ed Europa, nel mezzo di una riorganizzazione delle priorità globali e di un’America sempre meno eurocentrica.

L’Italia si è distinta in questa fase per la sua postura prudente e dialogante, evitando lo scontro diretto con l’amministrazione Trump a differenza di quanto accaduto con le più assertive — o forse più autonome — cancellerie di Francia e Germania. Ed è proprio questa posizione, più morbida e meno conflittuale, che ha aperto a Meloni la porta dello Studio Ovale, dove è stata accolta con rispetto e simpatia personale, anche in virtù di una affinità ideologica con il tycoon.

“Condividiamo la lotta contro l’immigrazione illegale, contro il fentanyl, sul nucleare, sull’energia, sulle imprese” — ha detto la premier — rivendicando un’Italia capace di attrarre investimenti, pronta a importare tecnologie e a rilanciare anche il settore nucleare dopo milioni di euro spesi in tecnologie acquisite dalla Francia prima che Fukushima imponesse una brusca frenata. Fermare il nucleare è stata una scelta dettata dalla paura più che dalla visione. E ora ci si torna sopra, come se il tempo non fosse mai passato.

Meloni ha parlato anche a nome dell’Europa, o meglio, ha provato a proporsi come cerniera geopolitica tra le due sponde dell’Atlantico. Ha invitato Trump a Roma per un summit con i capi di governo europei, ma non è chiaro quanto questo ruolo le sia stato davvero riconosciuto da Parigi, Berlino e Bruxelles. Più verosimilmente, si è trattato di una corsa in solitaria, legittimata da una contiguità politica con la nuova amministrazione americana ma non coordinata con i partner europei. L’Europa, indebolita e confusa, ha accettato il gesto, ma senza entusiasmo. Ursula von der Leyen — ormai priva di sponda tedesca e in cerca di consenso trasversale — ha lasciato fare.

La premier ha detto: “Possiamo rendere l’Occidente di nuovo grande”, evocando uno slogan che è riecheggiato — non a caso — in pieno stile trumpiano. Ma qui occorre fermarsi. Che cos’è l’Occidente, oggi? E cosa vuol dire renderlo “di nuovo grande”? La Meloni lo descrive come “uno spazio culturale e di civilizzazione”. Eppure proprio questa visione evoca un’idea identitaria, più culturale che politica, che poco ha a che vedere con la realtà plurale del mondo contemporaneo.

Trump, oggi, non è portatore di un’idea universale. Il suo unilateralismo si concentra su interessi americani ristretti, protezionismo, dazi, spinta al riarmo, accordi commerciali asimmetrici. L’Europa — e con essa l’Italia — rischia di tornare a una subalternità che si pensava superata. La guerra in Ucraina, con il relativo piano di riarmo, favorisce proprio gli USA. E l’Italia, che ha rotto i ponti con Mosca, ha anche irrigidito i rapporti con la Cina senza però aver ottenuto nulla in cambio.

La premier ha citato Cristoforo Colombo. Ma Colombo non scoprì l’America del Nord, bensì le Bahamas e poi Cuba. E fu proprio José Martí, cubano, a dire che l’unico progetto possibile non era la sovranità isolata, ma “Nuestra América”: un continente plurale, capace di costruire un’identità non dipendente. Lo stesso Simon Bolívar sognava un’unità che guardasse al Sud, non alla copia del Nord. Papa Francesco, figlio di emigrati italiani in Argentina, è oggi la voce più autorevole di questa “altra America”, fatta di popoli, non di egemonie. Ma tutto questo sfugge a Meloni, che preferisce aggrapparsi a riferimenti simbolici privi di profondità storica e geopolitica.

L’Italia, nel frattempo, esibisce numeri: “un milione di posti di lavoro”, dice la premier. Ma è un dato che ISTAT corregge: si tratta di “occupati”, non di contratti stabili. Basta un’ora a settimana per essere considerati tali. Non è crescita strutturale, è sopravvivenza mascherata. L’inflazione, che doveva essere in calo, ha ripreso a salire, toccando quasi il 2% a marzo. Gli sbarchi “diminuiti del 60%” in realtà sono calati del 25% rispetto al 2024. La spesa militare arriverà al 2% del PIL, ma la Meloni ci tiene a dire che è un impegno preso dai governi precedenti, consapevole che i cittadini non sono contenti per questo.

Il dato politico più inquietante, però, è stato il silenzio. Solo un giornalista — italiano — ha osato fare una domanda alla premier. Nessun confronto vero, nessuna sfida, nessun dubbio. Una fotografia chiara: l’Italia non solo è ancillare sul piano diplomatico, ma lo è anche sul piano dell’informazione pubblica.

L’arrivo in Italia di Vance, astro nascente del trumpismo, accolto con calore e ammirazione, ha completato il quadro. Ha parlato del “senso di Dio e della famiglia” che ancora si respira nel nostro Paese. Ha partecipato ai riti del Venerdì Santo in San Pietro. Ma nel frattempo, l’episcopato americano denuncia il calvario quotidiano degli immigrati, inasprito proprio dalle politiche dell’amministrazione Trump. C’è una distanza siderale tra l’immagine e la realtà.

Nel mondo multipolare che si sta formando, l’Italia sembra oscillare tra nostalgia imperiale e realismo subalterno. Ha perso centralità nel Mediterraneo, dove Mosca ha occupato la Libia, la Turchia si è imposta come potenza regionale partendo da dietro l’Italia e i BRICS si allargano con una nuova agenda post-occidentale. E mentre la popolazione invecchia, il welfare si assottiglia, l’educazione si impoverisce e la ricerca è marginalizzata, l’unica risposta che arriva da Roma è promozione d’immagine, non strategia di sistema.

Giorgia Meloni ha messo l’Italia al centro del villaggio globale per qualche giorno, come già al G7 in Puglia, dove invitò anche Papa Francesco a parlare di intelligenza artificiale.

Ma i grandi eventi non bastano a fare una potenza. Servono visione, coerenza, radicamento, alleanze, progettualità sul lungo periodo.

Il rischio è che, in nome di un Occidente sempre più identitario e sempre meno universale, l’Italia si ritrovi ancora una volta non al centro del villaggio, ma nella periferia di una diplomazia geopolitica provinciale: servile e silenziosa, applaudita a Washington, ignorata a Bruxelles, e depotenziata nel Mediterraneo.