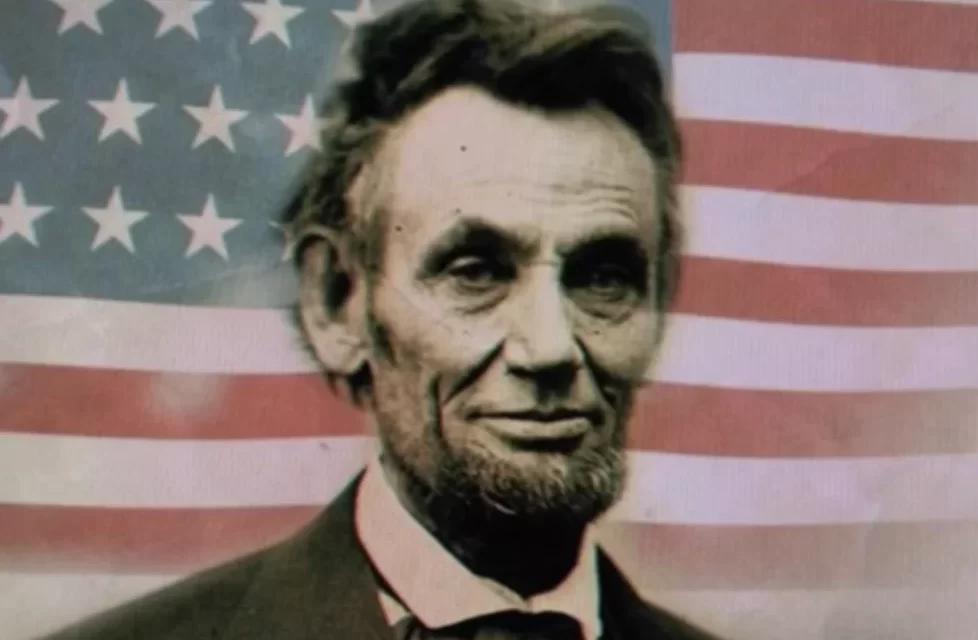

Il 12 febbraio 1809 nasceva Abraham Lincoln, il presidente che avrebbe segnato la storia americana con la sua battaglia per l’unità e l’abolizione della schiavitù. Due secoli dopo, gli Stati Uniti sono ancora divisi, e il dibattito sulla memoria storica si è fatto più acceso che mai, specialmente sotto l’ombra ingombrante di Donald Trump.

Lincoln è spesso celebrato come il grande emancipatore, il leader che, con la Proclamazione di Emancipazione del 1863, pose fine alla schiavitù negli Stati Uniti. Ma il mito, come sempre, è più semplice della realtà. L’abolizione non fu solo un atto di alta moralità: fu una mossa politica, necessaria per vincere la Guerra Civile e per indebolire economicamente il Sud. Lincoln stesso, nei primi anni della guerra, dichiarò che avrebbe accettato di preservare l’Unione anche senza toccare la schiavitù, se fosse stato necessario. Solo quando divenne chiaro che liberare gli schiavi avrebbe garantito un vantaggio strategico contro gli Stati Confederati, la scelta divenne inevitabile.

Oggi, Donald Trump si propone come il difensore dell’America “vera”, facendo leva su nostalgie nazionaliste e sul mito di un Paese bianco e cristiano minacciato da nemici interni ed esterni. Nei suoi comizi, ha persino osato paragonarsi a Lincoln, definendosi il presidente più perseguitato della storia americana. Eppure, la sua eredità è l’opposto di quella di Lincoln: non l’unità, ma la divisione, non la ricerca di una nazione più giusta, ma l’esaltazione delle fratture sociali.

Il vero lascito di Lincoln non è solo l’abolizione della schiavitù, ma il principio che lo guidava: l’America non può sopravvivere spezzata. Oggi, a duecentoquindici anni dalla sua nascita, gli Stati Uniti sembrano aver dimenticato quella lezione. E la domanda che rimane è se il futuro sarà scritto dai costruttori di unità o dai fautori della discordia.