Prospettive per il diritto internazionale contemporaneo

Il percorso che conduce dal diritto delle genti allo ius commune europaeum rappresenta una delle traiettorie più significative della civiltà giuridica occidentale, non solo per il suo rilievo storico, ma soprattutto per le prospettive che esso apre sul diritto internazionale contemporaneo. Il diritto non si sviluppa mai come un insieme neutro e avulso di regole, bensì come sedimentazione di esperienze culturali, politiche e filosofiche, che nel corso dei secoli hanno dato forma a un linguaggio condiviso, destinato a fungere da riferimento per la convivenza dei popoli.

Lo ius gentium romano, concepito come insieme di regole comuni fondate sulla ragione e sull’equità, offrì il primo paradigma di un diritto oltre le frontiere; il medioevo europeo, con la fusione di diritto romano, diritto canonico e prassi consuetudinaria, elaborò lo ius commune, autentico ordine giuridico sovranazionale animato dall’opera dei giuristi e dalla vitalità delle università; l’età moderna, con autori come Vitoria, Suárez e Grozio, diede impulso al diritto delle genti come disciplina delle relazioni tra Stati, fondandolo su principi di sovranità, uguaglianza giuridica e pace come finalità ultima dell’ordinamento internazionale. Questo patrimonio storico rivela come l’Europa, pur attraversata da conflitti e fratture, abbia perseguito costantemente l’idea di un diritto comune che trascendesse le frontiere statuali, proiettandosi verso l’aspirazione a un ordine superiore, volto a garantire la giustizia tra i popoli. L’attuale proposta di uno ius commune europaeum si innesta su tale tradizione, assumendone le radici concettuali e trasformandole in un progetto normativo contemporaneo: non mera eredità del passato, né semplice proiezione regionale del diritto internazionale, ma autentica architettura giuridica e politica, volta a costituire il nucleo di un ordine mondiale fondato su principi universali riconosciuti come patrimonio comune dell’umanità. In questo senso, lo ius commune europaeum non si limita a coordinare le sovranità, ma intende limitarne l’arbitrio in nome di valori superiori, trasformandosi in un ordinamento sovranazionale che non oppone diritto interno e diritto internazionale, bensì li integra in una dimensione di normatività comune capace di vincolare tanto gli Stati quanto gli individui.

I diritti umani come nucleo costitutivo e parametro inderogabile

La specificità di tale proposta emerge soprattutto nella centralità che essa attribuisce ai diritti umani, i quali ne costituiscono il nucleo essenziale e il parametro inderogabile. Dopo il 1945, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950 sancirono una svolta epocale: la persona entrò a pieno titolo nella scena giuridica internazionale, non più soltanto come oggetto della protezione statale, ma come soggetto titolare di diritti inviolabili garantiti da istanze sovranazionali. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha avuto un ruolo determinante nell’elaborazione di standard condivisi in materia di libertà personale, giusto processo, uguaglianza e non discriminazione, imponendo un nucleo comune che progressivamente si è irradiato oltre i confini del continente. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha, a sua volta, riconosciuto i diritti fondamentali come principi generali dell’ordinamento dell’Unione, trasformandoli in cardini di una costituzione materiale europea. In questo quadro, lo ius commune europaeum si differenzia radicalmente dal diritto internazionale classico, incentrato sull’autonomia statale, perché fonda la propria legittimità sulla tutela della persona e sulla fraternità tra i popoli, riconoscendo nei diritti umani non semplici categorie filosofiche, ma parametri giuridici inderogabili, fino a configurarsi come norme di ius cogens. La protezione dei diritti fondamentali diventa così criterio regolativo delle relazioni internazionali, fondamento di un ordine che nessuno Stato può violare invocando la propria sovranità, e garanzia di coesione giuridica che, pur radicata in un contesto regionale, custodisce una vocazione universale orientata alla pace e alla giustizia. Lo ius commune europaeum si configura dunque come laboratorio avanzato per la comunità internazionale, dimostrando la possibilità di conciliare pluralità e unità, sovranità e solidarietà, differenze culturali e vincoli comuni, nell’orizzonte di una nuova giuridicità universale.

Prospettive contemporanee e sfide della governance globale

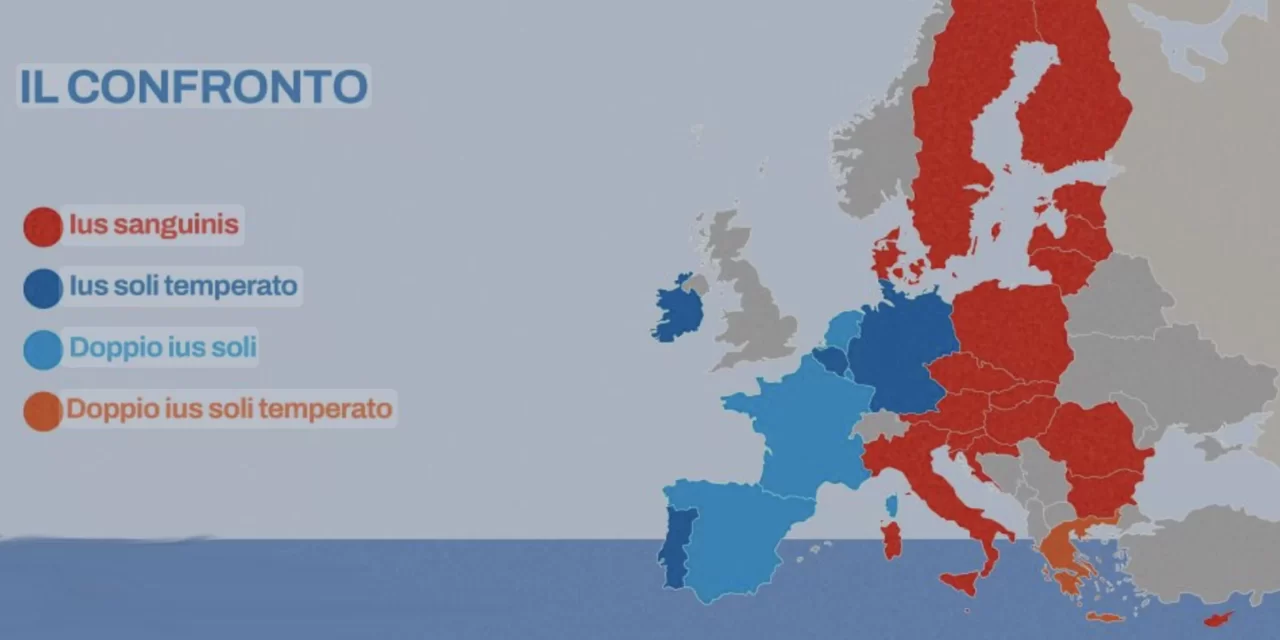

In tale prospettiva, analizzare il passaggio dal diritto delle genti allo ius commune europaeum significa riflettere non solo sul radicamento storico del diritto europeo, ma anche sulla sua capacità di orientare la governance globale contemporanea, in un contesto attraversato da sfide che mettono in crisi i tradizionali strumenti del diritto internazionale. I mutamenti climatici, i flussi migratori, la rivoluzione digitale, l’avvento dell’intelligenza artificiale, il riemergere di conflitti armati e la crisi del multilateralismo disegnano scenari in cui le categorie giuridiche del passato appaiono inadeguate a garantire convivenza pacifica e sviluppo equo. Lo ius commune europaeum, se pur nato dall’esperienza europea, si offre come paradigma metodologico di portata universale, in grado di proporre una grammatica condivisa che ponga al centro la dignità della persona, la giustizia come criterio regolativo e la fraternità come orizzonte politico. Non si tratta di un modello esclusivo da imporre, ma di un metodo che valorizza la cooperazione e il dialogo tra diverse tradizioni giuridiche, capace di suggerire alla comunità internazionale un nuovo equilibrio tra unità e diversità. L’Europa, attraverso questa proposta, mostra come il diritto possa farsi strumento di unificazione senza cancellare le differenze, promuovendo un ordine mondiale più coeso, solidale e rispettoso della dignità umana. Dal diritto delle genti allo ius commune europaeum si dispiega dunque un itinerario che, pur germinato in un contesto particolare, custodisce una vocazione universale: esso insegna che il diritto, quando è animato dall’aspirazione alla giustizia e dalla ricerca della pace, può trasformarsi in architettura di convivenza globale, orientata a un futuro in cui la dignità, i diritti e la fraternità costituiscano i pilastri di una democrazia internazionale autentica e inclusiva.