Ci sono date che non passano: restano cucite nella memoria come cicatrici lucide. Il 23 novembre 1980, alle 19.34, l’Irpinia venne strappata alla normalità da un boato lungo appena novanta secondi. Case sbriciolate, paesi cancellati, strade interrotte: e soprattutto quasi tremila morti, migliaia di feriti, intere comunità rimaste senza un tetto e senza un domani.

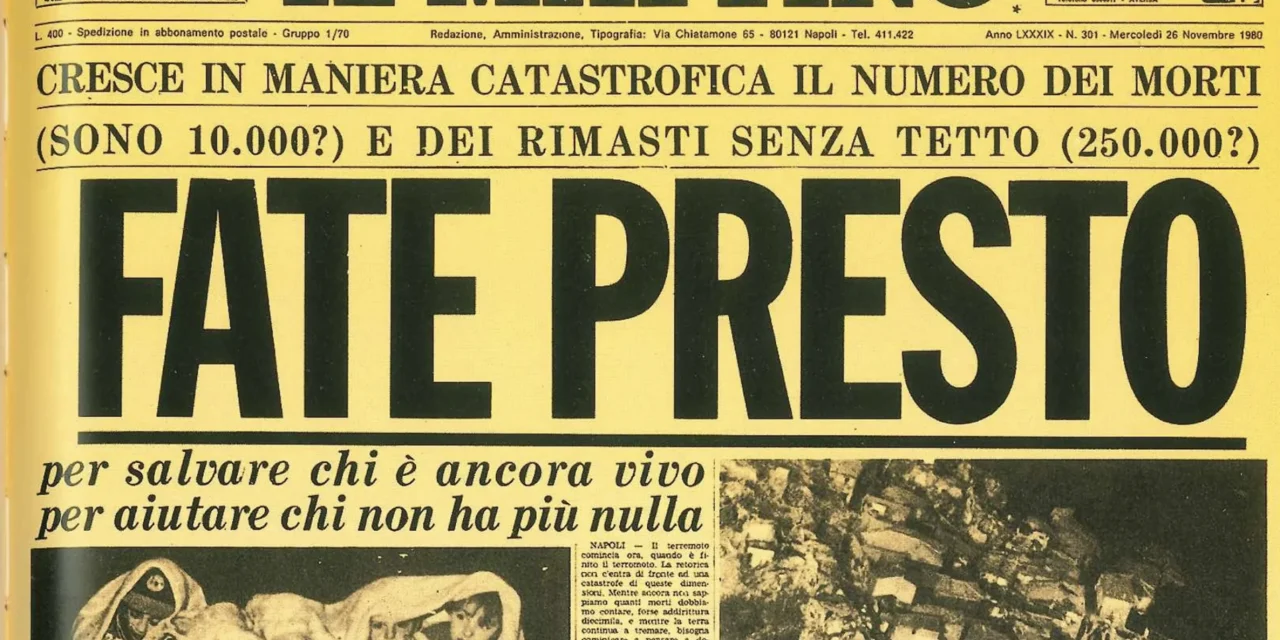

Di quella notte si ricorda un megafono improvvisato che urlava nel buio: «Fate presto!». Non era soltanto un appello ai soccorritori, ma il grido di un territorio che per la prima volta costringeva il Paese intero a guardare il suo cuore interno, lontano dal mare e dai riflettori, ma profondamente italiano.

La ricostruzione che seguì fu enorme, a tratti titanica, a tratti incerta. Paesi come Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, Calitri, Conza furono quasi interamente ridisegnati. L’allora classe politica — dominata da personalità di forte peso nazionale, come Ciriaco De Mita — puntò a trasformare la tragedia in occasione di sviluppo e industrializzazione. Molto fu fatto con impegno e visione, molto andò disperso nelle nebbie della burocrazia, in ritardi ingiustificati, in scelte urbanistiche affrettate, in qualche zona d’ombra che la storia non ha dimenticato. L’Irpinia rinacque, sì: ma in modo diseguale, con paesi nuovi e comunità non sempre altrettanto nuove.

In mezzo alle macerie, però, accadde qualcosa che nessun piano di ricostruzione avrebbe potuto prevedere: la Chiesa diventò casa quando le case non c’erano più. Le parrocchie, spesso tra gli unici edifici rimasti in piedi, offrirono riparo, calore, cibo, ascolto. I sacerdoti non fecero teologia: fecero presenza. Mons. Nicola Agnozzi, vescovo di Ariano-Lacedonia, ripeteva che la prima ricostruzione era quella dei legami; e in effetti, mentre cemento e mattoni tardavano ad arrivare, la Chiesa custodiva la dignità, rimetteva insieme i fili sfilacciati delle comunità, apriva strade a cooperative, movimenti giovanili, iniziative culturali che avrebbero segnato il futuro della zona.

In molti paesi, ancora oggi, la fede è ciò che tiene insieme ciò che altrove rischia di sfilacciarsi: non una religiosità rumorosa, ma un tessuto quieto, resistente, capace di dare identità a territori colpiti dallo spopolamento più che dalle scosse.

Dalla tragedia irpina nacque un’altra eredità preziosa per l’intero Paese: la consapevolezza che l’Italia non poteva più affrontare le emergenze con improvvisazione. Da quel disastro cominciò il lungo percorso — culminato nella legge del 1992 — che portò alla Protezione Civile come oggi la conosciamo, una struttura capace, nei terremoti successivi, di rispondere con tempestività e coordinamento.

E tuttavia, ciò che accadde allora continua a ricordarci quanto il Paese sia fragile, quanto la prevenzione resti ancora troppo spesso la figlia minore della spesa pubblica, quanto sia urgente custodire il territorio prima che la terra decida da sola.

Sono passati quarantacinque anni e l’Irpinia non è solo il luogo del ricordo: è anche un territorio che prova, come può, a ricostruire futuro. Ci sono giovani che tornano, produzioni agricole che diventano eccellenze, borghi che riscoprono la loro anima antica come risorsa per il domani. C’è anche un filo di fede che attraversa tutto e che, nonostante le difficoltà, continua a dare forma a una speranza possibile.

E proprio per questo, in occasione del Giubileo 2025, gli irpini che vivono a Roma si ritroveranno nella Basilica di Santa Maria Maggiore alle ore 18:00 per una Santa Messa commemorativa: un gesto semplice, ma carico di significato, perché la memoria più vera non è mai un monumento, ma un popolo che si raduna, prega, ringrazia, domanda.

Ogni 23 novembre, alle 19.34, molti paesi irpini spengono le luci e fanno silenzio. Non è solo un rito. È un modo per dire che quel boato non ha l’ultima parola. Che ciò che la terra ha scosso, la comunità ha scelto di rimetterlo in piedi. E che l’Irpinia, a quarantacinque anni di distanza, continua a insegnare al Paese che ciò che davvero salva non sono i muri, ma i legami.