C’è qualcosa di profondamente rivelatore nell’ossessione americana per la sessualità dei propri leader. In nessun’altra democrazia occidentale le debolezze intime vengono così morbosamente sbattute in prima pagina. Una relazione extraconiugale può distruggere più di una guerra sbagliata. L’imprudenza privata pesa più della violenza pubblica.

È il frutto avvelenato di una cultura a due facce: il puritanesimo come immagine, l’edonismo come pratica, il moralismo come linguaggio politico, la spettacolarizzazione come norma sociale. Non si perdona chi sbaglia, ma si consuma chi cade, come in uno show televisivo. E quando il sesso incrocia il potere, l’America si ferma, non per riflettere, ma per giudicare e consumare.

Da Hamilton a Clinton: genealogia dello scandalo

Già nel 1797, Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori, dovette confessare una relazione extraconiugale per difendersi da accuse peggiori. Grover Cleveland vinse la Casa Bianca nel 1884 nonostante un figlio illegittimo. Ma è nel Novecento che l’intreccio tra eros e potere assume la forma di una telenovela nazionale.

John F. Kennedy, simbolo del cattolicesimo democratico moderno, fu noto per le sue avventure, tra cui quella leggendaria con Marilyn Monroe. Eppure, il suo mito resiste. Con Bill Clinton, invece, si consuma una svolta: l’affaire Lewinsky, con tutto il suo carico mediatico e giudiziario, trasforma il sesso in materia costituzionale. Il presidente viene processato per aver mentito sotto giuramento su una relazione privata, mentre si preparava la guerra in Kosovo.

La morale come arma politica

Non mancano i casi minori: il deputato Mark Foley e i suoi messaggi a stagisti, Anthony Weiner travolto da fotografie inappropriate, il governatore Elliot Spitzer costretto alle dimissioni per aver frequentato escort. Spesso, non è il fatto in sé a scandalizzare, ma l’occasione per eliminare un avversario. È la giustizia trasformata in spettacolo, dove l’integrità viene misurata solo attraverso la vita privata, mentre i grandi temi – diseguaglianze, razzismo, guerre, repressione – passano in secondo piano.

Trump, Epstein e la pornografia del potere

L’apice di questa deriva è rappresentato oggi da Donald Trump. L’ex presidente è stato condannato da una giuria per aver diffamato una donna che lo accusava di violenza sessuale. Ma soprattutto ha fatto scalpore il caso della pornostar Stormy Daniels, pagata – secondo l’accusa – con fondi della campagna elettorale per comprare il silenzio su una relazione sessuale extraconiugale.

Accanto a questo, aleggia il nome di Jeffrey Epstein, il miliardario morto in carcere in circostanze mai del tutto chiarite, al centro di una rete di abusi sessuali su minorenni con la complicità di élite finanziarie e politiche. Trump ne fu ospite, amico e poi critico. La sua presenza in quella rete – negata ma documentata da foto, viaggi e testimonianze – resta un’ombra che molti evitano di affrontare.

Eppure, la sua ascesa politica non si è fermata. Perché l’America ama punire lo scandalo, ma solo se serve allo spettacolo. Non troppo in alto, non troppo a fondo. Purché intrattenga.

#MeToo e Spotlight: giustizia o narrazione?

Il movimento #MeToo, nato per denunciare veri e gravi abusi, ha avuto meriti indiscutibili. Ha dato voce a vittime silenziate, ha smascherato predatori potenti. Ma come ogni ondata emotiva, ha rischiato di trasformarsi in un tribunale mediatico, dove l’accusa basta per distruggere e la narrazione sovrasta la verifica.

Un’analoga dinamica si è vista nel caso Spotlight, la grande inchiesta del Boston Globe che nel 2002 portò alla luce abusi commessi da alcuni sacerdoti negli Stati Uniti. Anche qui, giustizia era doverosa. Ma in quel clima di scandalo, spesso l’intera Chiesa fu trattata come colpevole collettiva. Fu proprio in quei mesi che Giovanni Paolo II disse un “no” profetico alla guerra in Iraq. E non pochi, allora, notarono che gli attacchi mediatici contro il Vaticano, benché fondati in parte, furono strumentalizzati anche per delegittimare il suo peso morale sulla scena internazionale.

Quel Papa “polacco e scomodo” – come fu definito in ambienti diplomatici USA – aveva osato opporsi all’intervento armato, invocando la pace e il rispetto del diritto internazionale. Il tempismo con cui lo scandalo fu amplificato, e il tono aggressivo con cui venne trattata la Santa Sede, lasciarono più di un dubbio sulla buona fede di certi ambienti mediatici e politici.

Il corpo come narrazione

In questo contesto, la sessualità diventa il vero campo di battaglia simbolico. Il corpo femminile – reale o evocato – è spesso ridotto a pretesto narrativo, strumento di ricatto o di delegittimazione. La denuncia legittima rischia di trasformarsi in voyeurismo moralista, in cui la fragilità umana viene usata per fini di potere.

Si grida allo scandalo per distrarre dal vero scandalo: una società diseguale, repressiva, brutale. La narrazione morale serve a nascondere la ferocia istituzionale.

Tra peccato e sistema

Nessuno nega che gli errori privati abbiano un peso. Ma non tutti i peccati sono reati, e non tutti i peccatori sono ipocriti. La questione è più sottile: la politica americana – e non solo – ha perso il senso della misura, scambiando la caduta dell’uomo per la rovina della società, e nascondendo dietro la denuncia dei vizi una sistematica indifferenza per le ingiustizie.

È più grave un bacio rubato o un ordine esecutivo che deporta intere famiglie?

Il coraggio della verità

Forse è tempo di superare questa schizofrenia. Di riconoscere le fragilità umane senza strumentalizzarle, e di rimettere al centro ciò che davvero conta: la giustizia, la pace, la dignità della persona. Di guardare alla politica non come a uno show da divorare, ma come a un servizio da riformare.

La vera morale, come ci ricorda il Vangelo, non cerca il colpevole da crocifiggere, ma il peccatore da salvare.

E la vera giustizia non separa, ma ricompone. Anche in politica.

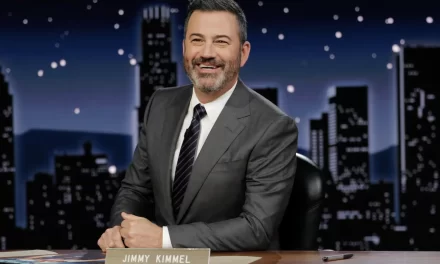

La foto del post è l’unica esistente che mostra Kennedy e Marylin Monroe insieme