Due vite in parallelo, un suicidio assistito che interroga la nostra coscienza

Il suicidio assistito delle sorelle Kessler, icone della televisione italiana, riapre la ferita culturale dell’Europa che normalizza la morte “programmata”. Tra fragilità negate, leggi che modellano le coscienze e precedenti inquietanti – come il caso italiano Lupo-Bianchi del 2023 – il loro addio costringe a interrogarsi su cosa significhi oggi custodire la vita, la vecchiaia, la speranza.

Alice ed Ellen Kessler, per tutti semplicemente “le Kessler”, sono morte il 17 novembre 2025, a 89 anni, nella loro casa di Grünwald, il sobborgo benestante a sud di Monaco dove vivevano da decenni in due appartamenti comunicanti, divisi soltanto da una porta scorrevole. Hanno scelto il suicidio assistito, ricorrendo alla Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben, con accanto una medico e un giurista, secondo la procedura oggi consentita dalla legge tedesca, dopo la sentenza del Bundesverfassungsgericht del 2020 che ha depenalizzato l’assistenza organizzata al suicidio pur lasciando vietata l’eutanasia attiva. È una fine perfettamente simmetrica, come tutta la loro vita: nate insieme, salite insieme sui palcoscenici del mondo, uscite di scena insieme, nello stesso letto, nella stessa stanza, con la stessa decisione lucidamente programmata da mesi. Ma è anche una fine che apre una ferita profonda nella coscienza cristiana, e che interroga, con durezza, il modo in cui oggi raccontiamo vecchiaia, malattia, fragilità.

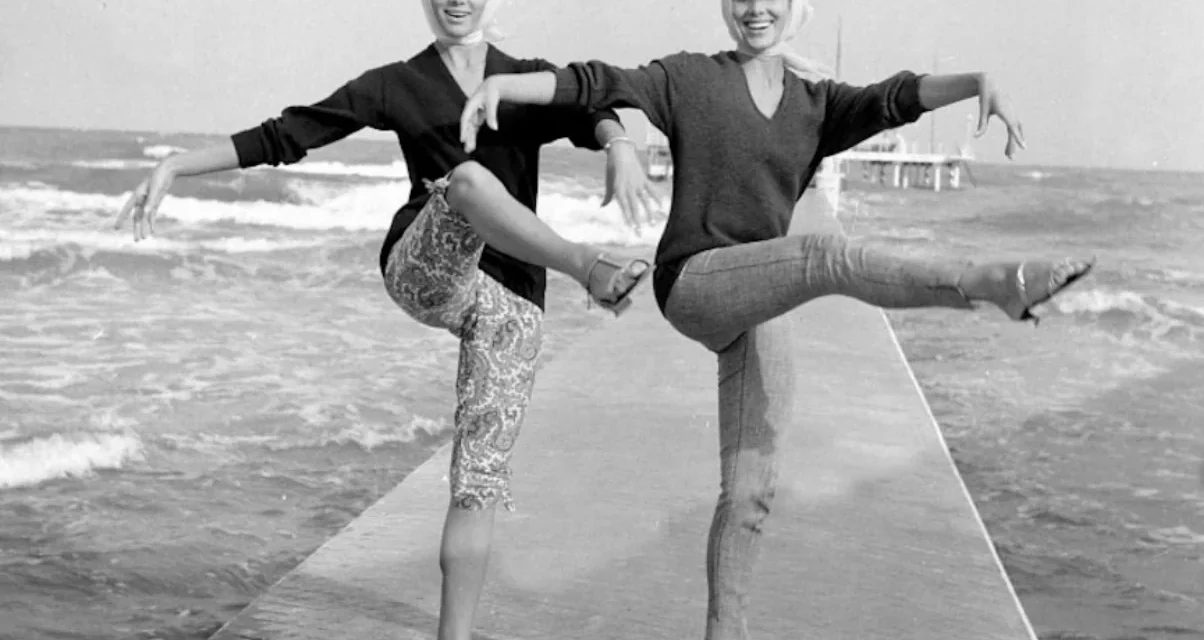

Il successo televisivo nell’Italia anni 60

Dietro i lustrini e le piume di Studio Uno e Canzonissima, le Kessler portavano da sempre un passato duro. Nate a Nerchau, in Sassonia, il 20 agosto 1936, figlie dell’ingegnere Paul Kaessler e di Elsa, cresciute nella Germania dell’Est e poi fuggite in Occidente nel 1952, raccontavano una famiglia segnata da due fratellini morti da bambini, da un padre alcolista, infedele e incline alla violenza domestica. La simmetria dei loro passi, la disciplina feroce del corpo, l’eleganza quasi asettica con cui attraversavano la scena non erano solo forma artistica: erano anche protezione, corazza, controllo. In Italia la loro leggenda nasce nei primi anni ’60: il “Da-da-un-pa”, le sigle di Studio Uno, i varietà RAI diretti da Antonello Falqui, le calze nere imposte da Ettore Bernabei per “raffreddare” gli effetti di quei 105 centimetri di gambe che facevano impazzire un Paese ancora prude in teoria e vorace in pratica. L’Italia del boom economico scopre la modernità guardando due gemelle teutoniche: bionde, altissime, “ariana” la loro immagine, perfettamente sincronizzate, trasformate in simbolo erotico controllato per famiglie ancora formalmente bigotte. La televisione censura la pelle, ma usa il corpo: non si vede tutto, ma si insinua moltissimo.

Gossip discreto, ritiro in Baviera

Anche sul piano affettivo, le Kessler finiranno per incarnare un modello di libertà sentimentale sobria e discreta, ma distante dai canoni tradizionali. Ellen visse a lungo una relazione con l’attore italiano Umberto Orsini e raccontò persino una notte con Burt Lancaster ai tempi del Lido di Parigi; Alice fu compagna del cantante francese Marcel Amont e per quattro anni dell’attore e regista Enrico Maria Salerno. Entrambe scelsero di non sposarsi mai e di non avere figli. Quando lasciarono l’Italia e il circuito mediatico più feroce, si ritirarono nella Baviera benestante, prima nella casa di famiglia a Grünwald, poi in una “doppia villa” articolata in due appartamenti comunicanti: due salotti, due camere da letto, due cucine, ma un’unica casa, un unico giardino, una quotidianità che permetteva di chiudere la porta quando serviva e riaprirla con un gesto. Anche nell’architettura domestica, l’idea era sempre la stessa: due corpi, una vita sola.

La risoluzione finale

Negli ultimi anni avevano parlato apertamente del desiderio di restare insieme “fino alla fine”, di essere cremate e deposte nella stessa urna, accanto alla madre Elsa e al cane Yello, e di non voler mai finire in una casa di riposo o in una condizione di dipendenza. In Germania questo desiderio ha trovato una cornice giuridica: dopo la sentenza del 2020, l’assistenza al suicidio è possibile tramite associazioni come la DGHS, a condizione che la persona sia capace di intendere e volere, che il gesto sia autonomo e che vi siano valutazioni mediche e legali. Molti commentatori insistono sul fatto che le due gemelle non fossero gravemente malate: erano affaticate, temevano la dipendenza, non volevano “finire male”. Il rischio, però, è culturale prima ancora che giuridico: quando la legge rende possibile l’assistenza al suicidio, si crea inevitabilmente un nuovo immaginario, in cui l’uscita volontaria di scena può apparire dignitosa, coerente, quasi elegante. E se a compiere questo gesto sono due icone dello spettacolo europeo, due volti amatissimi in Italia, la forza simbolica è ancora maggiore.

La visione cristiana della vecchiaia

Per la visione cristiana della vita, questo è il punto decisivo. La Chiesa non giudica la complessità interiore delle persone – solo Dio vede fino in fondo la solitudine, le paure, le ferite dell’infanzia, il peso di una vita intera – ma è molto chiara nel giudizio sull’atto: suicidio e suicidio assistito restano moralmente inaccettabili. La vita è un dono, non una proprietà; la dignità non scompare con le rughe; la fragilità non è una colpa da cancellare. Il fatto che la legge di uno Stato consenta l’assistenza al suicidio non trasforma ciò che è moralmente sbagliato in eticamente buono; al massimo lo rende socialmente tollerato, e pericolosamente presentabile. Il diritto positivo, qui, non è neutrale: contribuisce a formare le coscienze, a ridisegnare il confine tra ciò che è pensabile e impensabile. L’idea che due ottantanovenni, non terminali, possano “scegliere la data della propria morte” e farlo apparire come espressione di libertà, rischia di scolorire il senso del dolore, di indebolire il significato del lutto, di cancellare la possibilità stessa di vivere la vecchiaia come tempo relazionale e non come errore produttivo.

Non è un caso che in Italia, negli ultimi anni, ci siano stati casi di cronaca in cui un uomo relativamente anziano, ma non ancora malato terminale, ha scelto di togliersi la vita insieme alla moglie “perché stanco di vivere”. Questo clima di “stanchezza organizzata” trova nel gesto delle Kessler un precedente ad altissimo impatto mediatico: due donne bellissime, due gambe trasformate in mito nazionale, due carriere che hanno attraversato Rai, show francesi, Lido di Parigi, Eurovision, copertine e perfino un Playboy italiano andato esaurito, diventano ora il volto di una vecchiaia che non accetta di mostrarsi fragile, rallentata, dipendente. Ma se la vita vale finché è perfetta, cosa diremo domani a milioni di anziani soli, a chi convive con malattie croniche, a chi non ha una villa a Grünwald e un’associazione che accompagni in modo asettico il “gran finale”?

Un precedente in Italia

La vicenda delle Kessler arriva in un momento in cui l’Europa discute con sempre maggiore leggerezza di fine vita. l 14 maggio 2023, Gianfranco Lupo, 70 anni, e la moglie Alessandra Bianchi, 67, decisero di togliersi la vita insieme: lei venne trovata morta in una camera d’albergo a Firenze; lui poche ore dopo, in auto, in un parcheggio della periferia. Non erano malati terminali. Non erano disperati. Erano “stanchi di vivere”. Una stanchezza esistenziale trasformata in gesto definitivo. La morte delle Kessler arriva dentro questo clima culturale: un’atmosfera in cui la vita anziana sembra avere valore solo finché è autonoma, lucida, performante.È un clima culturale che si sedimenta, e le morti delle due gemelle – amatissime, iconiche, eternamente giovani nell’immaginario collettivo – rischiano di normalizzare l’idea che la vecchiaia, quando diventa lenta e faticosa, non meriti più di essere attraversata.

Eppure la loro storia ci ricorda proprio il contrario: che la vulnerabilità non è un errore, che il tempo che logora è lo stesso tempo che consuma le maschere, che la vita rimane dono anche quando non è scenografica. Se c’è una lezione cristiana nell’eredità delle Kessler, non è nella loro uscita di scena, ma nella domanda che lasciano: chi accompagna oggi gli anziani nella fragilità? Chi educa a una vecchiaia accolta e non temuta? Chi sostiene chi ha paura di dipendere?

Compassione, ma non imitazione

Per Mediafighter, una rivista attenta anche alla bioetica, la vicenda di Alice ed Ellen Kessler non è solo un fatto di costume, non è solo nostalgia per il “Da-da-un-pa” e per l’Italia che si scopre adulta guardando due gemelle nordiche ballare in prima serata. È un caso-simbolo della battaglia culturale sul senso della vita e della morte. Possiamo e dobbiamo avere compassione per la loro storia: per i traumi familiari, per la pressione mediatica di una vita intera, per la paura della dipendenza, per quel bisogno quasi ossessivo di controllo che li ha portati a fissare persino la data dell’ultimo respiro. Ma proprio per questo, come cristiani e come operatori della cultura, non possiamo accettare che il suicidio assistito venga narrato come una scelta “coerente”, “moderna”, “liberante”. La vera liberazione, in una società che teme il dolore, è avere il coraggio di dire che il valore di una vita non si misura dalla sua efficienza, né dalla sua fotogenia. E che nessuna coreografia, per quanto perfetta, potrà mai rendere bello il momento in cui la speranza viene spenta di propria mano.

Non entro nel merito della complessità della vita e di un sicuro stato depressivo che le ha accompagnate. La loro vita era senza speranza. Non so se fossero credenti. Quando si è personaggi pubblici, tuttavia – e chi le ricorda bene sono persone ormai anziani che trascinano come loro il peso della vita – si ha una responsabilità enorme sugli altri per un modello che rischia di diventare emulativo. Ringrazio quindi per quest’articolo rispettoso, ma chiaro senza sdolcinature.

Complimenti al dr. Bruno. Una bella riflessione!