Con i dazi al 30% sulle merci europee, Donald Trump lancia un messaggio chiaro: per l’America prima, l’Europa può aspettare. Ma dietro l’ennesima escalation tariffaria, si cela una visione strategica più ampia e preoccupante.

Nel linguaggio delle relazioni internazionali, i dazi non sono più strumenti tecnici di protezione economica. Nell’era Trump, essi si sono trasformati in armi geopolitiche, impiegate per indebolire rivali, sottomettere alleati e riscrivere un ordine commerciale globale ormai svuotato delle sue promesse multilaterali.

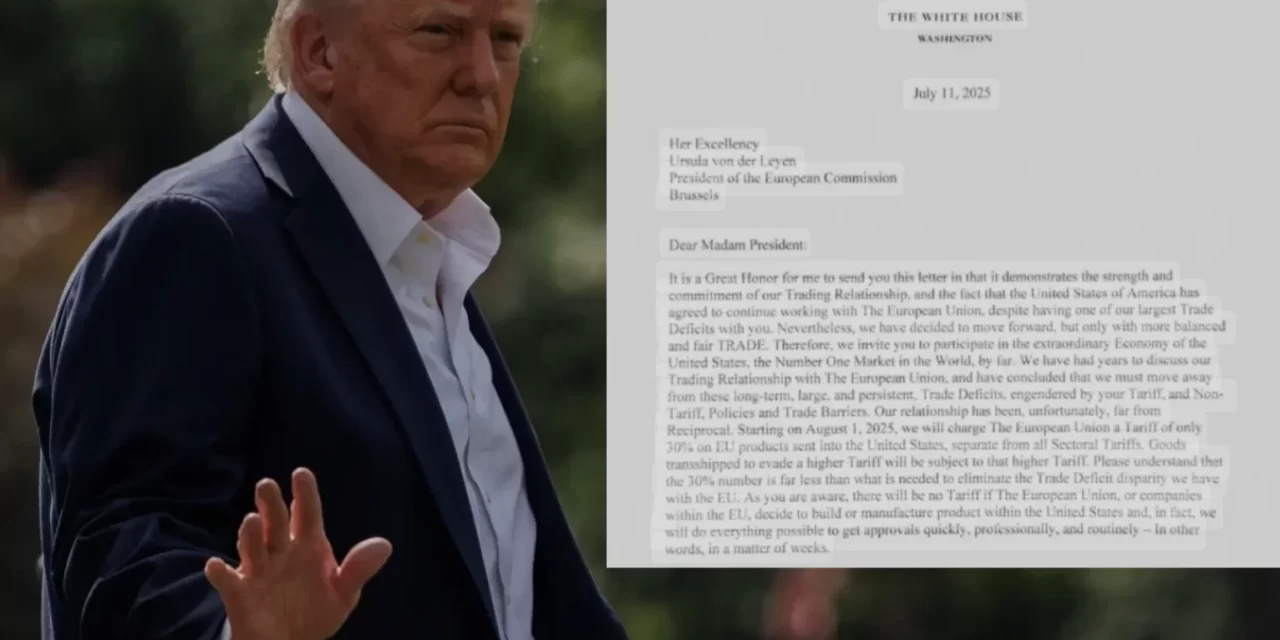

Il nuovo round di dazi generalizzati annunciato dall’ex presidente – un 30% secco su tutte le importazioni dall’Unione Europea, in vigore dal 1° agosto – è più di un colpo di teatro elettorale. È l’applicazione sistematica di una dottrina economica coercitiva, in cui il commercio viene usato come leva di dominio politico e pressione diplomatica. Siamo di fronte a una forma aggiornata di egemonia economica unilaterale, che svuota di senso le regole del gioco e mette alla prova la coesione del blocco europeo.

Trump non minaccia dazi per riequilibrare un deficit commerciale (che peraltro si muove all’interno di flussi complessi e simmetrici), ma per negoziare da una posizione di forza brutale. La logica è quella della guerra di posizione: alzare la pressione al momento critico del negoziato, disorientare le istituzioni europee, creare incertezza nei mercati e seminare il dubbio tra gli Stati membri.

Il metodo è lo stesso già visto con la Cina: oscillazioni tattiche, minacce pubbliche, annunci via social, lettere fuori protocollo. Il tutto sostenuto da un’efficace macchina comunicativa populista che trasforma la complessità in slogan e l’aggressione in difesa degli interessi nazionali.

La reazione europea, invece, appare ancora una volta timida e frammentata. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha parlato di “contromisure proporzionate”, ma tutto lascia intendere che si procederà con cautela, nella speranza che prevalga il buon senso. Il Consiglio dei ministri Ue sul Commercio si riunirà d’urgenza, ma senza un chiaro mandato politico l’Europa rischia di restare prigioniera della logica trumpiana: reagire sarebbe dannoso, ma non reagire sarebbe suicida.

A rendere ancora più fragile la posizione del continente è la subalternità politica di alcuni governi europei, tra cui quello italiano. Le parole della premier Giorgia Meloni – che invita alla pazienza e minimizza l’impatto della decisione americana – suonano come una resa diplomatica preventiva, più preoccupata di conservare una relazione personale con Washington che di difendere un interesse nazionale ed europeo comune.

Eppure, la posta in gioco è enorme. I dazi non colpiscono solo beni e settori: interrompono catene di approvvigionamento, destabilizzano imprese e filiere, e ridisegnano gli equilibri globali. Colpendo l’Europa, Trump vuole affermare un principio: l’America detta le regole, gli altri si adeguano. E la sua minaccia – “se reagite, aggiungerò altri dazi” – è la più chiara forma di intimidazione economica degli ultimi decenni.

In parallelo, l’ex presidente commette anche errori geopolitici grossolani: nel caso del Myanmar, ha imposto dazi che, di fatto, riconoscono legittimità al regime militare uscito dal golpe, contraddicendo qualunque principio democratico e confermando che la sua politica economica è cieca a ogni sensibilità diplomatica.

L’Unione Europea, che continua a predicare resilienza strategica, deve ora dimostrare di saper agire come potenza globale. Non basteranno dichiarazioni prudenti e buone intenzioni. Occorre una risposta coesa, proporzionata, ma soprattutto politica: non è solo una questione di tariffe, ma di sovranità, autonomia e credibilità.

In gioco non c’è solo l’accordo commerciale con gli Stati Uniti, ma il futuro del ruolo europeo nell’economia mondiale. E chi crede che tutto questo sia solo una trovata elettorale, dimentica che il potere, quando non trova resistenza, si consolida e si espande. La vera sfida è adesso.