Nel cuore di Yerevan, tra faldoni ordinati e lettere sigillate con il dolore, Tatevik Soghoyan sfoglia il tempo perduto alla ricerca dello zio scomparso, Hrant Papikyan. Cinque anni dopo la sua ultima apparizione sul campo di battaglia del Nagorno-Karabakh, resta solo una risposta gelida della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: “Il governo convenuto [Azerbaigian] non è stato in grado di identificare il signor Hrant Papikyan”. È un verdetto che pesa come una condanna, ma non per chi ha fatto sparire Hrant. Per chi resta. Per chi aspetta giustizia.

Oggi Armenia e Azerbaigian sono prossimi a firmare un trattato di pace. Sulla carta, è una svolta epocale in un conflitto che, fin dai primi anni ’90, ha lacerato generazioni. Ma a quale prezzo?

Dietro ai sorrisi diplomatici, alle strette di mano e agli endorsement di leader come Trump e Putin, c’è un’altra narrazione. Una narrazione silenziosa e feroce fatta di madri senza corpi da seppellire, padri che intagliano croci per altri perché non hanno una tomba per i propri figli, famiglie che combattono in solitudine in aule internazionali dove i governi – persino il proprio – preferirebbero che restassero zitte.

La pace non può essere un’amnistia per l’oblio.

Quando il governo armeno si dice disposto a ritirare le denunce contro l’Azerbaigian presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non sta solo cancellando righe di carte legali. Sta recidendo un filo sottile che lega la giustizia alla memoria, la verità alla speranza.

Come può un popolo costruire un futuro condiviso, se le ferite del passato vengono coperte con una mano frettolosa e diplomatica? Che pace è quella che chiede di dimenticare i dispersi, di sacrificare i corpi mai restituiti, le voci mai ascoltate, i volti scomparsi?

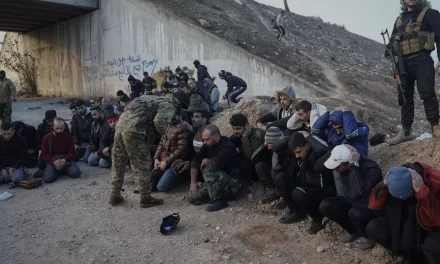

I numeri sono spietati: quasi 5.000 persone scomparse tra armeni e azeri, oltre 100.000 rifugiati karabakhi, 23 prigionieri di guerra armeni ancora detenuti a Baku, una Croce Rossa cacciata dal territorio, e una missione russa di peacekeeping che se ne va, definendosi paradossalmente “testimone silenzioso dell’esodo degli armeni”.

Ma il dolore non è silenzioso. Urla.

Lo si vede negli occhi di Anahit Svaryan, che non ha mai più rivisto suo fratello Aram, diciannove anni, scomparso vicino a Hadrut. Lo si vede nel legno intagliato dal padre, che scolpisce lapidi per altri mentre non ha una per il proprio figlio. Lo si sente nella voce spezzata di chi implora giustizia mentre Yerevan chiude i fascicoli.

Certo, la diplomazia è l’arte del possibile. Ma ci sono cose che non si possono sacrificare nemmeno per la pace. La giustizia, la verità, la dignità dei morti e dei vivi sono tra queste. Come ha ricordato il giurista Gurgen Petrossian, “la pace non cade dal cielo”: ha bisogno di fondamenta legali, di processi trasparenti, di riconoscimento delle colpe e dei diritti.

Cedere su questo significa costruire una pace fragile, amara, pronta a esplodere non appena la memoria ritorna – come sempre fa – a chiedere conto. Le famiglie armene hanno il diritto di sapere dove sono i loro cari. Di denunciarne la sparizione. Di chiedere un risarcimento morale, umano, giudiziario.

Se il governo armeno ritira le sue denunce senza prima garantire strumenti alternativi e forti per i ricorsi individuali, tradisce la propria gente. E invia un segnale devastante alla controparte: che si può trattare la vita umana come moneta di scambio.

Un trattato non è pace, se fondato sull’impunità.

Questa regione ha già conosciuto troppi accordi firmati a tavolino e infranti sul campo. La vera svolta sarebbe un trattato in cui entrambe le parti, Armenia e Azerbaigian, riconoscono i crimini commessi, collaborano per identificare i dispersi, aprono archivi, permettono agli organismi internazionali di fare il proprio lavoro senza pressioni, restituiscono corpi, chiedono scusa, riparano. In una parola: umanizzano.

Finché questo non accade, le madri come Anahit, i nipoti come Tatevik, gli orfani della verità continueranno a bussare. E la pace, quella vera, resterà una promessa tradita.

Perché nessun trattato vale il silenzio di chi ha perso tutto senza sapere perché. E nessun futuro è possibile se è costruito su ossa che non hanno avuto nemmeno il diritto di essere pianti.