Dalla crisi del Medioevo fiorisce un nuovo inizio: la scoperta dell’uomo come valore, come misura e come mistero. L’Umanesimo moderno, nato dal suo spirito, non è semplice celebrazione dell’intelligenza umana, ma consapevolezza della sua vocazione trascendente. In Petrarca, il pensiero europeo ritrova la propria anima: la fede nell’interiorità come luogo della verità e nella cultura come via di salvezza. Da quella sorgente si irradierà, nei secoli, l’idea che la dignità dell’uomo è il fondamento di ogni civiltà e che la libertà dello spirito costituisce la più alta forma del sapere.

Il tramonto del Medioevo e la coscienza della soglia

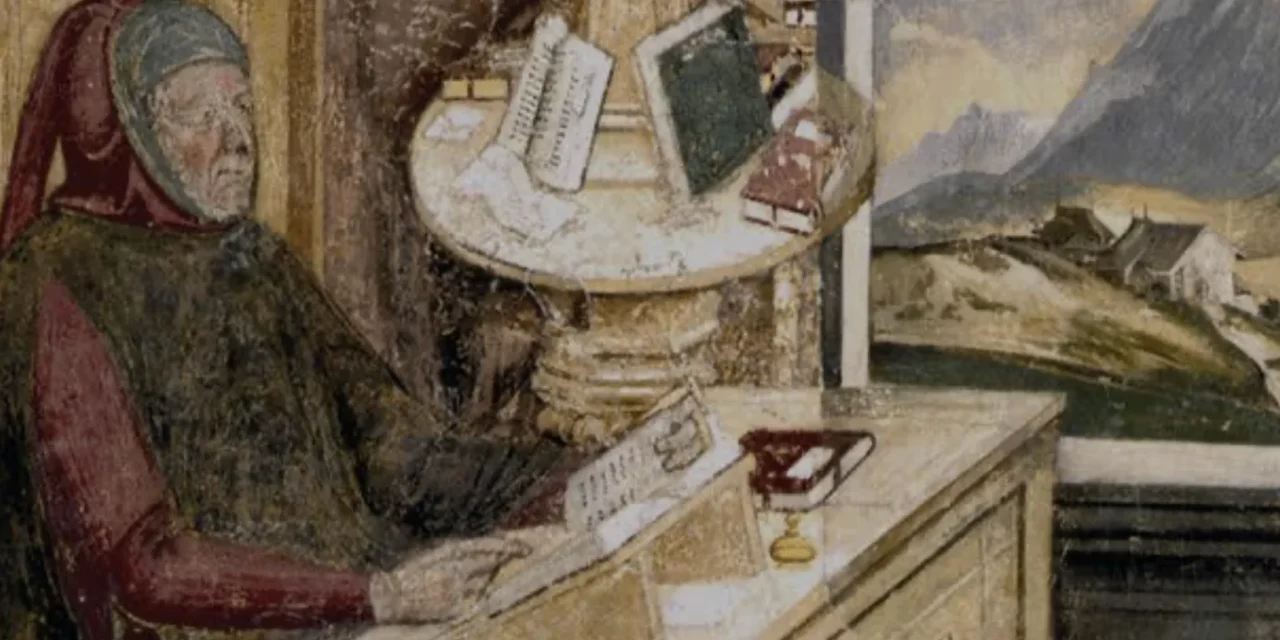

Nel secolo XIV, la civiltà europea attraversa una delle sue più profonde transizioni storiche e spirituali. L’unità organica del mondo medievale, fondata sul primato del divino e sull’ordine gerarchico della realtà, comincia a incrinarsi sotto il peso di crisi politiche, sociali e religiose che mettono in discussione la centralità della teologia come principio unificatore del sapere. In questo scenario, Francesco Petrarca emerge come figura di confine: ultimo erede della spiritualità medievale e, insieme, primo interprete di un nuovo modo di pensare l’uomo e la sua relazione con il mondo. Egli percepisce con acuta consapevolezza la fine di un’epoca e l’alba di un tempo nuovo, in cui la verità non si trova più soltanto nell’ordine trascendente, ma nella profondità della coscienza individuale. La cultura del tempo è ancora dominata dalle strutture logiche della scolastica, che aveva cercato di conciliare fede e ragione all’interno di un sistema unitario e totalizzante. Tuttavia, agli occhi di Petrarca, quel sistema appare ormai incapace di rispondere all’inquietudine dell’anima e alla complessità del vissuto umano. La verità non è più percepita come una costruzione concettuale oggettiva, bensì come esperienza interiore, tensione dello spirito verso la luce del bene. In ciò consiste la prima rottura con la tradizione medievale: il sapere non è più semplice contemplazione dell’ordine universale, ma ricerca personale di senso. Petrarca inaugura così una forma di coscienza riflessiva che segna la nascita della soggettività moderna. Egli vive il passaggio tra due epoche non come trauma, ma come prova spirituale. L’anima, divisa tra la nostalgia dell’assoluto e la responsabilità della libertà, diventa il luogo di una rivelazione nuova: l’uomo non è solo parte di un disegno cosmico, ma protagonista di un cammino di verità che lo coinvolge nella totalità della sua interiorità. La “coscienza della soglia” che caratterizza Petrarca è dunque il punto in cui si compie la metamorfosi del pensiero europeo: dal mondo come ordine teologico al mondo come esperienza umana, dalla metafisica dell’essere alla fenomenologia dell’interiorità.

In questo senso, la crisi del Medioevo non è per Petrarca un declino, ma un atto di nascita. Essa segna la scoperta di un nuovo orizzonte antropologico, in cui la vita dello spirito non è più chiusa nell’orizzonte della dogmatica, ma aperta al dialogo fra ragione e sentimento, fra fede e coscienza. È in questa apertura che si radica la genesi dell’Umanesimo: un movimento che, pur affondando le radici nella tradizione cristiana, inaugura una visione del sapere fondata sulla libertà dell’individuo e sulla dignità del pensiero.

L’interiorità come nascita dell’uomo moderno

Il contributo più alto di Francesco Petrarca alla storia della cultura europea consiste nell’aver riconosciuto nell’interiorità la fonte originaria di ogni conoscenza e di ogni libertà. L’anima umana, nella sua finitezza e nel suo desiderio di verità, diventa il luogo in cui si misura il rapporto tra l’uomo e l’assoluto. Questa svolta segna la rottura più profonda con la mentalità medievale, nella quale la verità era concepita come dato oggettivo e universale. Per Petrarca, invece, la verità è un itinerario, una conquista che nasce dall’introspezione, dal dialogo del sé con la propria coscienza. L’uomo non è più soltanto destinatario della rivelazione, ma interlocutore attivo della verità. In questa prospettiva, la conoscenza assume un significato etico oltre che teorico. Conoscere non significa soltanto comprendere l’ordine del mondo, ma trasformare se stessi. L’atto del sapere è un esercizio di libertà interiore, un processo di purificazione che conduce l’anima verso la propria autenticità. È in questo nesso tra conoscenza e libertà che si fonda la nuova idea di umanità. L’uomo moderno nasce nel momento in cui riconosce di essere chiamato a costruire la propria verità, assumendo su di sé la responsabilità del pensiero e dell’azione. La centralità dell’interiorità in Petrarca non esclude la dimensione religiosa, ma la rinnova radicalmente. La fede non è più mera adesione a un sistema di dogmi, ma esperienza personale del mistero. In ciò si manifesta la profonda modernità della sua spiritualità: essa non rinnega la trascendenza, ma la interiorizza, facendone il principio di un dialogo continuo fra l’anima e Dio. L’uomo, così, non è più subordinato a un ordine immutabile, ma partecipe di un dramma di libertà e di grazia, nel quale la salvezza si configura come conquista morale. L’umanesimo petrarchesco nasce dunque come pedagogia dell’anima. La cultura, le lettere, la filosofia diventano strumenti di elevazione spirituale e di perfezionamento morale. L’erudizione non è fine a sé stessa, ma via di formazione integrale dell’uomo. In questo senso, Petrarca supera tanto il sapere scolastico quanto la sterile imitazione dell’antico. Egli riscopre i classici come modelli di sapienza interiore, come maestri di umanità. La tradizione non è più autorità da ripetere, ma voce viva da interrogare. L’antico, per lui, non appartiene al passato, ma all’eternità dello spirito: è presenza attiva nel divenire della coscienza. Tale concezione della cultura apre la strada alla modernità. Con Petrarca nasce un nuovo rapporto fra tempo, memoria e identità. L’uomo si riconosce come essere storico, chiamato a tessere il filo della propria esistenza fra passato e futuro. La memoria non è più semplice custodia, ma principio dinamico di creazione. L’antico illumina il presente, e il presente dà nuovo senso all’antico: così si forma l’idea umanistica della storia come progresso dello spirito.

La rinascita dello spirito e il paradigma umanistico

La sintesi più alta del pensiero petrarchesco è l’idea che la cultura possa essere strumento di rinascita morale e di rigenerazione spirituale. L’umanesimo, nella sua origine, non è un movimento estetico o letterario, ma un progetto antropologico. Esso nasce dalla convinzione che l’uomo, attraverso la conoscenza e la virtù, possa ritrovare in sé la traccia dell’assoluto. In questa prospettiva, la renascentia non è solo ritorno all’antichità, ma rinascita dello spirito: un processo in cui l’individuo si fa protagonista della propria formazione e della propria salvezza. Petrarca pone così le basi di un nuovo paradigma del sapere. Alla visione sistematica e deduttiva del pensiero medievale egli contrappone un metodo fondato sull’esperienza, sull’intuizione e sull’autenticità del vissuto. La verità non è un insieme di proposizioni, ma un cammino di perfezione. L’uomo è chiamato a conoscerla non come oggetto esterno, ma come orizzonte verso cui tendere. In ciò risiede la radice filosofica dell’Umanesimo: la convinzione che la dignità dell’uomo consista nella capacità di trascendere se stesso, di elevarsi dal contingente all’universale attraverso l’esercizio della ragione e della libertà. La riscoperta della dignità umana diventa, con Petrarca, il principio generatore di una nuova civiltà. L’uomo non è più definito soltanto dalla sua appartenenza a un ordine cosmico, ma dalla sua interiorità, dal suo potere di scegliere e di creare. Questa idea, destinata a fecondare la filosofia del Rinascimento, afferma che la grandezza dell’uomo risiede nella sua apertura all’infinito, nella capacità di farsi artefice del proprio destino. L’antropologia petrarchesca è, in questo senso, una teologia della libertà: l’uomo è immagine di Dio non perché domina il mondo, ma perché partecipa al suo atto creativo. Il nuovo umanesimo che da Petrarca si irradierà nei secoli successivi è dunque un umanesimo spirituale, fondato sull’armonia tra fede e ragione, tra eredità classica e verità cristiana. In esso si compie una sintesi che sarà il fondamento della modernità europea: la cultura come via alla salvezza, la libertà come vocazione morale, la conoscenza come forma di amore. Nel suo itinerario interiore, Petrarca non si limita a denunciare la crisi del suo tempo; egli indica la via per superarla, proponendo una nuova alleanza tra sapere e vita, tra memoria e speranza. La genesi dell’Umanesimo moderno si compie dunque come rinascita dello spirito europeo. L’uomo, liberato dalla paura del peccato e dalla rigidità del sistema, si scopre responsabile della propria dignità e del proprio destino. Da questa consapevolezza nasce la grande stagione del pensiero umanistico e rinascimentale, in cui la filosofia, la letteratura e l’arte si uniscono in un comune sforzo di elevazione dell’umano. Petrarca, nel suo cammino solitario, ne è il primo architetto: colui che, ponendo l’uomo al centro dell’universo, restituisce alla cultura la sua funzione originaria di educazione alla libertà e alla verità.