Tra le sfide più insidiose della vita religiosa oggi vi è la tentazione di rifugiarsi in una “retrotopia”: l’ideale perduto di un passato perfetto, sacralizzato e idolatrato, che molti vorrebbero riportare in vita a colpi di regole, veli, gesti, riti. Ma questo sogno retroattivo, apparentemente spirituale, può diventare la culla di derive settarie e fondatori deviati.

Una nostalgia che diventa patologia spirituale

Il sociologo Zygmunt Bauman ha coniato il termine retrotopia per descrivere il rifugio psicologico in un passato idealizzato quando il presente è incerto e il futuro incute paura. Questo concetto, nato per leggere il nostro tempo politico e culturale, può essere sorprendentemente applicato anche alla crisi della vita consacrata. Quando alcune comunità o nuovi movimenti religiosi si presentano come restauratori della “vera” vita religiosa, sognano un ritorno al passato – ma non al Vangelo delle origini, bensì a un modello storicamente idealizzato, rigido, spesso filtrato attraverso la psiche del fondatore.

Il falso mito della “vera vita religiosa”

Si sente dire: “torniamo al silenzio di una volta”, “basta con il dialogo con il mondo, torniamo ai deserti dei nostri padri”, “seguiamo alla lettera la regola come l’ha scritta il fondatore”. Ma queste frasi, pur suggestive, rivelano una visione impoverita e congelata della Tradizione. Magari chi la propone è il primo che non la osserva alla farisiaca maniera. Non è la Tradizione viva dei Padri, ma la caricatura di una forma perduta, che diventa legge senza Spirito. Spesso si tratta di operazioni manipolative portate avanti da fondatori “carismatici” (o sedicenti tali), che si presentano come profeti incompresi, restauratori della fede autentica, riformatori solitari incompresi dal “sistema” ecclesiale.

Quando il fondatore si fa idolo

Nel nome della “retrotopia spirituale”, alcuni fondatori costruiscono intorno a sé una comunità chiusa, devota più alla persona che al Vangelo. Il loro “carisma” diventa parola definitiva, i loro scritti si sostituiscono alla Scrittura, i loro gesti diventano normativi. Chi osa dissentire viene accusato di tradimento o di infedeltà alla vocazione. In questi contesti, la retrotopia diventa una patologia spirituale: si coltiva un passato perfetto che non è mai esistito, si nega il tempo presente e si chiude ogni accesso al futuro. L’opzione vocazionale viene trasformata in isolamento spirituale e psicologico.

Retrotopia e mascheramento dell’abuso

In diversi casi ecclesialmente riconosciuti, dietro la retrotopia si è mascherato l’abuso: fondatori affetti da narcisismo spirituale, personalità manipolative, comunità dove si praticavano obbedienze cieche, silenzi imposti, abusi di coscienza e persino abusi sessuali o finanziari. L’apparenza era quella della “perfetta vita religiosa” — preghiera costante, austerità, rigore — ma lo spirito era quello della sottomissione e del controllo.

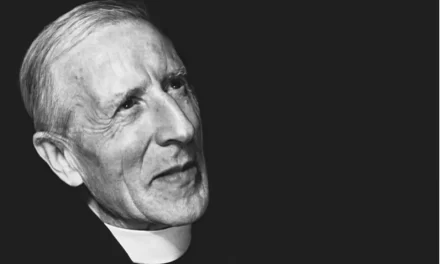

Un esempio noto di tali dinamiche fu quello vissuto da P. Stefano Manelli attenzionato dalla Santa Sede. In seguito a segnalazioni interne e a una visita apostolica, l’Istituto dei Francescani dell’Immacolata fu commissariato nel 2013, con l’intento di accompagnare un processo di riforma. In tale contesto, il fondatore storico – pur riconosciuto per l’inizio dell’opera – non è stato più considerato come fondatore carismatico dell’Istituto.

Tali vicende non devono essere lette in chiave polemica, ma come parte del normale esercizio del discernimento ecclesiale. Il Dono della fedeltà, la gioia della perseveranza (2020), documento del Dicastero per la Vita Consacrata, mette in guardia da fenomeni in cui l’autorità può assumere tratti personalistici, o dove l’interpretazione del carisma si svincola dal confronto con la Chiesa.

Oggi lo stesso Istituto prosegue il suo cammino, riaffermando la centralità del Vangelo e la fedeltà alla Chiesa, con rinnovato impegno alla formazione, all’evangelizzazione e alla missione secondo lo spirito di san Francesco d’Assisi e san Massimiliano Maria Kolbe.

Una vera tradizione è sempre feconda

La vera Tradizione non si oppone al presente né idealizza il passato. È sorgente che genera sempre nuova vita, come insegna il Concilio Vaticano II. I santi autentici, da Francesco d’Assisi a Teresa di Lisieux, da Massimiliano Kolbe a Madre Teresa, non hanno restaurato un passato perduto, ma hanno incarnato il Vangelo con creatività nel loro tempo. Hanno abbracciato la povertà, non l’arcaicità. Hanno vissuto la comunione, non l’isolamento. Hanno creato ponti, non recinti. Non si sono mai proposti come “gli unici veri” seguaci di Cristo, ma come poveri peccatori innamorati del Crocifisso.

Vigilare e discernere

Oggi più che mai, nella crisi numerica e identitaria della vita religiosa, urge un serio discernimento. Il fascino di certi fondatori va vagliato alla luce del Vangelo, del Magistero e del sensus Ecclesiae. Non tutto ciò che è antico è evangelico. E non tutto ciò che è nuovo è buono. Ma ogni vera riforma nella Chiesa non è mai un ritorno nostalgico, bensì una ripresa creativa del Vangelo nel presente, alla luce dello Spirito Santo.

Come ha detto Papa Francesco: «Il tempo è superiore allo spazio» (Evangelii Gaudium, n. 222). Anche nella vita consacrata, non serve occupare spazi visibili con abiti e riti, ma abitare il tempo con autenticità, umiltà e comunione.

Leone XIV si è definito “figlio di Sant’Agostino”, richiamando la spiritualità agostiniana basata su unità, carità, interiorità e comunità . In linea con Sant’Agostino, ha sottolineato che il vero merito cristiano non si fonda su gesti esterni o titoli, ma sull’incontro con la “infinita e incondizionata grazia di Dio”, che precede ogni opera buona. Il suo dottorato in diritto canonico (1998) enfatizzava una visione del superiore come colui che obbedisce, ascolta e serve, non impone.