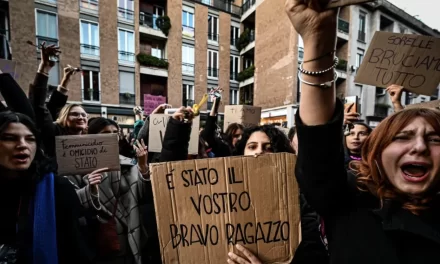

Tragedia nel triestino. Il padre del bambino da tempo non si fidava della madre del figlio

Un bambino di nove anni ucciso dalla madre, in un appartamento affacciato sulla piazza principale di un paese tranquillo. Un padre che da anni chiedeva protezione per il figlio, mettendo nero su bianco la sua paura. Servizi, tribunale, percorsi “protetti” e poi l’allentarsi dei vincoli proprio mentre le minacce diventavano più gravi. La tragedia di Giovanni, biondino appassionato di calcio, non è solo un fatto di cronaca nera: è uno specchio feroce delle nostre fragilità, individuali e collettive.

Mercoledì sera, poco dopo le 21, a Muggia la vita scorreva come in ogni vigilia di Natale anticipata: gli stand in piazza Marconi, i locali aperti, la gente a passeggio. Don Andrea Destradi, parroco del Duomo dei Santi Giovanni e Paolo, passa come sempre in mezzo alla sua gente e vede un uomo al telefono, visibilmente agitato. È Paolo Trame, 58 anni, padre di Giovanni. Non lo saluta nemmeno, tanto è assorbito da una sola domanda: dove sono suo figlio e la sua ex moglie, Olena Stasiuk, che avrebbero dovuto essere già sotto casa, al civico 3, per la riconsegna del bambino.

Quel ritardo, in una famiglia segnata da anni di conflitti, non è un ritardo qualunque. Paolo chiama, richiama, non ottiene risposta. Alle 21.30, la preoccupazione diventa allarme: chiama il 112. Arrivano polizia e vigili del fuoco, si sale con una scala al terzo piano. La scena che si apre dietro quella porta non dovrebbe appartenerci mai: Giovanni è a terra, con la gola tagliata da un coltellaccio da cucina. La madre è lì, ferita superficialmente a un braccio, in stato di shock. Verrà portata in ospedale e poi arrestata.

Per capire il peso di questa tragedia, però, non basta fermarsi a quell’ora buia. Bisogna riavvolgere il nastro. Giovanni era stato affidato al padre da tempo. Il matrimonio era naufragato praticamente alla sua nascita, in un clima che le carte dei tribunali definiscono “burrascoso”. Nel corso degli anni, Olena – 55 anni, ucraina, in Italia da prima della guerra – aveva avuto in carico un percorso al Dipartimento di Salute Mentale: diagnosi di disturbo psichiatrico, lavori saltuari, una fatica evidente a tenere insieme la propria vita.

Gli atti riportano frasi come una coltellata: «Se io muoio, muore anche Giovanni. E non pensare che stia scherzando». Non sono solo parole. Due anni fa il bambino racconta di essere stato stretto al collo dalla madre; al pronto soccorso viene refertato con tre giorni di prognosi, un livido ben visibile. Paolo, il padre, scrive, segnala, insiste: «Non lasciatele mio figlio, è pericolosa». Non si limita a dirlo al bar: lo mette sui “fogli bollati”, nelle sedi competenti.

Proprio per questo, all’inizio, gli incontri tra madre e figlio sono “protetti”: si svolgono in presenza degli assistenti sociali, dentro un contesto vigilato. Il tribunale, tenendo conto della pericolosità segnalata e delle condizioni psichiche della donna, opta per questa cautela. Nel frattempo, però, la presa in carico psichiatrica si allenta: dalla Asl fanno sapere che il Dsm non seguiva più Olena «da diversi anni». I servizi sociali del Comune, spiega il sindaco Paolo Polidori, si occupavano soltanto di verificare il rispetto delle prescrizioni legate al divorzio.

Poi, come spesso accade, il percorso “protetto” viene considerato concluso. Si valuta che la madre possa incontrare il figlio da sola. È una decisione che ha una logica giuridica – mantenere il legame di filiazione è un principio forte del nostro ordinamento – ma che, alla luce di quanto accaduto, appare come un drammatico azzardo. L’altra sera alle 21 il padre avrebbe dovuto salire a prendere il bambino proprio dopo uno di questi incontri liberi. Al suo posto, ha trovato il silenzio, e poi la morte.

È facile, adesso, cercare un capro espiatorio unico. I giudici? I servizi sociali? Il Dsm? La scuola? La Chiesa? Ma la realtà, quasi sempre, è meno lineare della nostra voglia di semplificazione. Nessuno ha premuto da solo il “grilletto” di questa tragedia. È la somma di tante fragilità – personali, istituzionali, comunitarie – a esplodere in quel terzo piano di piazza Marconi.

C’è la fragilità mentale di una donna che rifiuta le cure, e che trasformava il legame col figlio in un ricatto assoluto: «Se muoio io, muore anche lui». C’è la fragilità di un sistema che, tra carenze di personale e sovraccarico, fatica a seguire nel tempo le situazioni più complesse, soprattutto quando l’apparente emergenza si spegne. C’è la fragilità di una cultura che ancora vive la malattia psichica come uno stigma, spingendo molti – come Olena – a dire ostinatamente «non ho bisogno di aiuto».

E poi c’è una fragilità che ci riguarda tutti: quella comunitaria.

Giovanni non era un bambino invisibile: giocava a calcio nella squadra “Muggia 1967”, tutti lo ricordano come un bimbo allegro, benvoluto, “un biondino che amava il pallone”. Si preparava alla Prima Comunione. Suo padre, dicono in molti, era un uomo dedito, presente, innamorato del proprio figlio. La parrocchia li conosceva, il paese li vedeva. E tuttavia, quando una situazione di rischio reale matura nel cuore di una famiglia, spesso i segnali restano dispersi: qualche frase che circola, un volto più teso del solito, un timore confidato a bassa voce.

In casi così estremi, non esistono bacchette magiche né “soluzioni” che funzionino sempre. Ma una cosa la possiamo dire: la protezione dei più piccoli non può essere delegata solo alle carte, ai protocolli, alle scadenze burocratiche. Affidi, visite, valutazioni psichiatriche sono necessari, ma da soli non bastano. Serve una rete viva: vicini che conoscono, insegnanti che ascoltano, parroci che si accorgono, medici che insistono, istituzioni che si parlano tra loro senza chiudersi in compartimenti stagni.

Questo non toglie la responsabilità gravissima del gesto, né il diritto alla giustizia per Giovanni. Ma allarga lo sguardo: non ci limita a dire “mostro” di fronte a una donna che ha ucciso il figlio. Ci costringe a interrogarci sulla parola che, da subito, don Andrea ha scelto per descrivere questa storia: fragilità.

Fragilità non come attenuante morale, ma come lente per leggere un mondo in cui sempre più persone scivolano ai margini, tra precarietà economica, isolamento affettivo, solitudini che si cronicizzano. E dove, troppo spesso, chi lancia un allarme – come ha fatto il padre, per anni – non trova una risposta all’altezza del rischio percepito.

La condanna per quello che è accaduto è doverosa. È doverosa sul piano penale, e lo accerteranno i giudici. È doverosa sul piano morale, perché un bambino di nove anni, affidato a un adulto, è sacro e inviolabile. Ma se ci fermassimo solo alla condanna, tradiremmo Giovanni una seconda volta.

Perché la sua morte, nel cuore di una piazza illuminata, ci dice che nessun bambino è davvero al sicuro se la comunità si limita a “sapere” senza farsi carico. Ci dice che la fragilità psichica non può essere archiviata con un “non è più in carico al servizio”. Ci dice che un padre che scrive “non lasciatele mio figlio, è pericolosa” non può restare una voce tra le tante, persa in un fascicolo.

La domanda che questa tragedia lascia a Muggia – e a tutti noi – è semplice e terribile: che cosa non abbiamo visto?

Se da quel “non abbiamo visto” nascerà una maggiore attenzione, più risorse per la salute mentale, più dialogo tra istituzioni, più prossimità concreta verso le famiglie in crisi, allora il sacrificio innocente di Giovanni non sarà stato solo un titolo di cronaca. Diventerà, almeno, un appello a cui rispondere con fatti, non solo con lacrime..