L’eredità di Cicerone, nutrita dalla saggezza degli Stoici e rinnovata dalla tradizione cristiana e moderna, resta dunque un compito aperto. La civitas omnium gentium non è mai stata realizzata pienamente, ma continua a vivere come stella polare del pensiero e dell’azione, come promessa che orienta l’umanità verso un futuro di giustizia e di pace. In essa si racchiude il sogno antico e sempre nuovo di un mondo in cui ogni uomo, ovunque si trovi, possa dire con Socrate di essere cittadino del mondo, e possa riconoscere nell’altro non lo straniero, ma il fratello.

Nel fluire della storia del pensiero politico e giuridico, vi sono concetti che, pur nati all’interno di un contesto determinato e segnato da vincoli culturali e istituzionali, hanno la forza di trascendere le epoche e di imporsi come categorie capaci di illuminare l’esperienza universale dell’umanità. Tra questi, la nozione di civitas omnium gentium elaborata da Cicerone, nutrita delle radici stoiche e arricchita della profondità romana, si staglia come uno dei tentativi più alti di concepire un ordine giuridico ed etico che abbracci l’intero genere umano, oltre i confini delle città particolari e delle appartenenze politiche contingenti. L’eco di tale intuizione, pur se mai compiutamente sistematizzata dall’Arpinate, attraversa i secoli, riaffiorando come anelito costante dell’umanità a riconoscere la propria comune appartenenza a un destino che supera le divisioni di spazio e di tempo. Cicerone, pur immerso nella concretezza della res publica romana, non mancò di intuire un orizzonte più ampio, nel quale la patria particolare si radica in una patria più grande, che è il mondo stesso.

L’influsso degli Stoici fu determinante: la legge naturale, frutto della recta ratio inscritta nel cuore di ogni uomo, si presenta come vincolo che accomuna tutti i popoli e li lega insieme agli dèi stessi. In questo senso, la legge non è arbitrio del legislatore, né frutto di decisione mutevole delle assemblee, ma espressione immutabile della ragione che ordina e proibisce, che chiama al dovere e allontana dal male. Se tale ragione è comune agli uomini e alla divinità, ne consegue che esiste una città unica e universale, nella quale ciascun essere umano è partecipe di un diritto e di un compito che travalicano i confini delle istituzioni politiche particolari. Non si tratta, dunque, di un cosmopolitismo astratto o puramente letterario, bensì di un orientamento ontologico e normativo che assegna a ogni uomo il titolo di cittadino del mondo.

La forza di questa concezione si manifesta soprattutto nella sua dimensione giuridica. Lo ius gentium, che in Roma indicava quell’insieme di norme comuni a tutti i popoli, fu progressivamente percepito come un diritto naturale, fondato sulla comune ragione e non riducibile alle tradizioni di una singola civitas. La civitas omnium gentium si presenta così come l’orizzonte implicito in cui il diritto romano trova la sua più alta giustificazione: l’idea che esista una legge universale, immutabile ed eterna, alla quale non si può derogare né per volontà del senato né per decisione del popolo, perché tale legge ha la sua fonte non nell’arbitrio umano, ma in Dio, legislatore e governatore di tutti. È questa la radice della concezione, destinata a fecondare la cultura europea, secondo cui il diritto, per essere autentico, deve essere conforme a un ordine superiore che è insieme naturale e divino. In tale prospettiva, l’idea di civitas universale non si limita a un ideale etico, ma diventa criterio normativo per discernere la giustizia delle leggi e per riconoscere la dignità di ogni essere umano come soggetto di diritto.

La tensione tra appartenenza particolare e vocazione universale, che in Cicerone si manifesta con straordinaria chiarezza, non è mai stata del tutto risolta, ma ha accompagnato il cammino della civiltà. Da un lato, l’uomo è legato alla sua patria concreta, ai vincoli di sangue e di cultura, alla comunità che gli ha dato un nome e una tradizione; dall’altro, egli è chiamato a riconoscersi come cittadino del mondo, in quanto dotato di ragione e partecipe di un ordine più grande che unisce tutti gli esseri razionali. È qui che risuona il celebre detto attribuito a Socrate, ripreso da Cicerone, secondo cui il filosofo si dichiarava cittadino del mondo: non una rinuncia alla patria, ma l’affermazione di una cittadinanza più alta che non annulla, bensì integra e trasfigura quella particolare. L’umanità intera, in questa prospettiva, diventa patria comune, dimora donata dagli dèi, casa più vasta che abbraccia e comprende tutte le case degli uomini. Nel Medioevo cristiano, questa idea trovò nuova linfa nella riflessione teologica. Tommaso d’Aquino, riprendendo la tradizione stoica e ciceroniana, riconobbe nella legge naturale partecipazione della legge eterna e, dunque, fondamento di un ordine universale che lega tutti gli uomini al di là delle appartenenze storiche.

Il diritto delle genti, che i teologi e i giuristi cristiani svilupparono a partire da tale eredità, costituì il primo nucleo di un diritto internazionale, concepito non come semplice accordo tra poteri, ma come esigenza di giustizia radicata nella comune natura razionale. Grozio, Vitoria, Suárez e gli altri maestri della scuola iberica del diritto delle genti, nel XVI secolo, seppero raccogliere questa eredità, elaborando una dottrina che cercava di conciliare l’espansione europea con il riconoscimento della dignità e dei diritti delle popolazioni indigene. Ancora una volta, il richiamo alla legge naturale e universale, intesa come criterio di giustizia per tutte le genti, riaffermava l’idea di una civitas più ampia delle singole comunità politiche. Nell’età moderna, l’eco di questa tradizione si è fusa con l’idealità kantiana del cosmopolitismo. Nel progetto di una pace perpetua, Kant vedeva nella costituzione cosmopolitica il punto culminante dell’evoluzione giuridica e politica dell’umanità: non una federazione di Stati mantenuti dal semplice equilibrio delle forze, ma un ordine giuridico universale nel quale ogni individuo sia riconosciuto come cittadino del mondo. L’idea ciceroniana, trasfigurata dalla filosofia moderna, diventava programma normativo per l’umanità: l’unico orizzonte capace di garantire la pace stabile, perché fondato sul riconoscimento della comune dignità e dei diritti inalienabili di ogni persona.

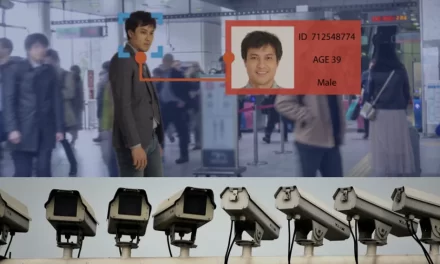

Nella contemporaneità, l’ideale della civitas omnium gentium ha trovato espressione nelle dichiarazioni dei diritti umani, nelle costituzioni sovranazionali e nelle istituzioni internazionali che cercano, pur tra difficoltà e contraddizioni, di dare forma a un ordine mondiale giusto. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, le convenzioni sui diritti civili e politici, il diritto internazionale umanitario, non sono che tentativi di tradurre in norme vincolanti quella stessa intuizione che già Cicerone aveva riconosciuto: che esiste un diritto superiore, fondato sulla ragione comune, che nessuno Stato può violare senza tradire l’umanità stessa. E tuttavia, l’esperienza storica dimostra quanto fragile sia questo edificio: i conflitti, le guerre, le nuove forme di imperialismo economico e tecnologico mostrano quanto sia arduo trasformare l’ideale in realtà, quanto difficile sia edificare una vera civitas universale che non rimanga soltanto parola o aspirazione.

Ma l’idea di omnium gentium conserva intatta la sua forza normativa e la sua capacità di orientare le coscienze. Essa richiama ogni generazione alla responsabilità di concepirsi parte di una comunità più vasta, nella quale nessuno è straniero, e nella quale la dignità di ciascuno è riflesso della dignità di tutti. In un tempo in cui la globalizzazione ha intrecciato le sorti dei popoli come mai prima, e in cui le sfide planetarie — dal cambiamento climatico alle migrazioni, dalle pandemie alle nuove tecnologie — non conoscono confini, l’ideale ciceroniano appare più attuale che mai. La civitas omnium gentium diventa la sola cornice adeguata per affrontare problemi che nessuna nazione, da sola, è in grado di risolvere. Essa non è soltanto una costruzione teorica, ma esigenza vitale per la sopravvivenza dell’umanità e per la custodia della casa comune. Il lessico stesso della contemporaneità, che parla di ecologia integrale, di governance globale, di diritti universali, non fa che riprendere, con accenti nuovi, la medesima intuizione: che l’umanità è chiamata a vivere come un’unica comunità, rispettando la diversità delle culture ma riconoscendo, al di sopra di ogni differenza, la comune appartenenza a un destino condiviso. In questo senso, la civitas universale non è un’omologazione, ma un’armonia delle diversità, una sinfonia delle nazioni nella quale ciascuna voce conserva la propria tonalità, ma tutte concorrono a un unico accordo. Se oggi il rischio è quello di una globalizzazione senza anima, di un’unificazione ridotta a mercato e a tecnica, l’ideale di omnium gentium ci ricorda che l’unità dell’umanità non può fondarsi soltanto sull’interesse o sulla potenza, ma deve scaturire dal riconoscimento di un ordine superiore, fondato sulla ragione e sulla dignità comune. Solo così sarà possibile costruire un mondo in cui le frontiere non siano barriere, ma ponti; in cui il diritto internazionale non sia strumento dei più forti, ma garanzia dei più deboli; in cui la politica globale non sia dominio, ma servizio.