Il Mossad e la CIA attori del rapimento e uccisione di Moro. Le Brigate Rosse come manovalanza e capro espiatorio

C’è un modo tutto italiano di raccontare la propria sovranità: evocarla in pubblico, negoziarla in privato. E poi stupirsi – ogni volta – quando riaffiora, dagli archivi o dai margini dell’informazione globale, la sensazione di essere stati più teatro che attori, più corridoio che destinazione. L’inchiesta pubblicata da The Grayzone, costruita attorno alle dichiarazioni del giornalista Eric Salerno e al suo libro Mossad base Italia , riapre – con toni assertivi e inevitabilmente controversi – una domanda antica: quanto dell’Italia degli anni di piombo fu davvero “Italia”, e quanto fu invece intersezione di interessi strategici altrui?

Salerno, che ha frequentato per mestiere e per biografia i piani alti della politica e della diplomazia, ripropone la metafora che ferisce: il Paese come “portaerei” mediterranea, un avamposto – più che un soggetto – nella geometria della Guerra fredda. Non è solo un’immagine giornalistica: è un’idea-forza che attraversa la storia repubblicana, dalle reti di sicurezza atlantiche alle ambiguità del sottobosco, fino alle trame che gli italiani chiamano con un nome già letterario: “strategia della tensione”.

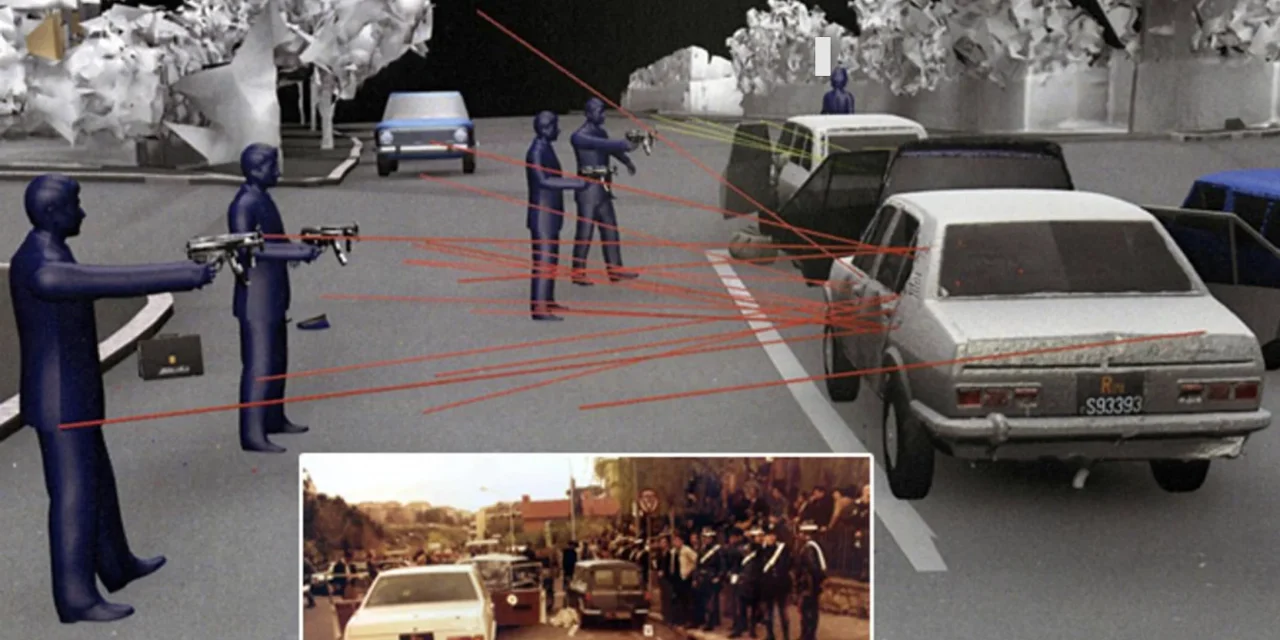

Dentro questa cornice, l’affaire Moro torna a brillare come un diamante nero. Non perché manchino libri e commissioni – anzi, ne abbiamo avute molte, forse troppe – ma perché l’assassinio di Aldo Moro resta, per la coscienza nazionale, il punto in cui la politica si spezza e il segreto si siede al posto del diritto. Salerno sostiene che i servizi israeliani avrebbero avuto una conoscenza precoce e un contatto indiretto con l’universo brigatista; richiama, a sostegno, testimonianze e audizioni che nel tempo sono entrate nel grande deposito parlamentare delle parole dette e non del tutto chiarite.

Ma qui occorre una cautela che non è pruderie: è metodo. Perché tra “contatti”, “influenze”, “controllo”, “cofinanziamento” – termini che ricorrono nelle ricostruzioni riprese dall’articolo – c’è un salto logico che può diventare salto morale: dall’ipotesi al verdetto. E il verdetto, quando riguarda una democrazia ferita, deve reggersi su prove, non su suggestioni. Anche quando le suggestioni sembrano parlare la lingua inquietante della verosimiglianza.

Il punto più delicato sta nella saldatura tra due piani: la politica estera e la violenza interna. Moro, infatti, non fu soltanto il regista del “compromesso storico”, cioè del tentativo – allora dirompente – di includere il PCI in un perimetro di responsabilità di governo. Fu anche, secondo molte ricostruzioni storiografiche, l’uomo di una diplomazia mediterranea pragmatica, fatta di canali discreti e di equilibrio tra interessi: ciò che nel lessico comune è diventato “Lodo Moro”, un insieme di intese e prassi, più che un trattato, sul rapporto con organizzazioni palestinesi e sulla gestione del rischio terroristico in Italia.

È qui che le narrazioni si biforcano: per alcuni, quel “lodo” fu realpolitik necessaria in anni incandescenti; per altri, fu una zona grigia intollerabile. E proprio la zona grigia è il clima ideale per la proliferazione dei sospetti: se esiste un patto non scritto, allora esiste anche la sua punizione; se esistono canali informali, allora esistono anche mani invisibili pronte a deviarli. L’articolo di The Grayzone muove in questo territorio e lo popola di figure, audizioni, insinuazioni: dall’avvocato Giuseppe De Gori (audito in sede parlamentare nel 1998) a passaggi attribuiti a magistrati e protagonisti di quella stagione.

Poi c’è l’altro grande fantasma, quello di Argo 16: un aereo, uno schianto nel 1973, un processo lungo e opaco, e l’eterna oscillazione italiana tra incidente e sabotaggio. Le ricostruzioni mediatiche recenti ricordano che l’ipotesi del sabotaggio fu discussa e investigata, ma gli esiti giudiziari non consegnarono certezze operative su un’azione esterna; la vicenda, insomma, resta uno dei tanti casi in cui il “non provato” convive con il “non pacificato”.

A rendere tutto più amaro è la sensazione – tipicamente italiana – che le verità, quando arrivano, arrivino a pezzi: una frase, una memoria, un’intervista, un frammento d’archivio, un “si dice” che trova casa nelle pieghe del già noto. E così la storia non si chiude mai: si incrosta. Moro diventa il simbolo di ciò che avremmo potuto essere; la Repubblica, il luogo in cui gli interessi globali si combattono per procura; le istituzioni, la scena in cui si recita l’unità mentre si consuma la divisione.

Se vogliamo davvero prendere sul serio questo nuovo ciclo di rivelazioni e riprese, la domanda decisiva non è “chi è stato” (domanda che seduce e spesso avvelena), ma “che cosa ci dice di noi” il fatto che queste ipotesi siano credibili per una parte dell’opinione pubblica. Ci dice che l’Italia non ha ancora fatto pace con la propria vulnerabilità strategica. Ci dice che l’idea di essere stati una “portaerei” non è soltanto polemica: è un trauma politico. Ci dice, infine, che la democrazia – quando è circondata da segreti, alleanze asimmetriche e apparati paralleli – rischia di vivere di commemorazioni invece che di verità.

E qui l’elzeviro, per una volta, non può concedersi l’eleganza della conclusione consolatoria. Può solo indicare la soglia: pretendere rigore sulle fonti, distinguere testimonianza e prova, non confondere geopolitica e complottismo, e soprattutto non archiviare la storia come se fosse un fastidio. Perché un Paese che non sa dire con chiarezza dove finisce la sicurezza e dove comincia l’ombra, finisce – prima o poi – per chiamare “stabilità” ciò che è soltanto silenzio.