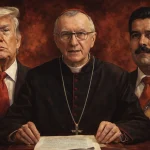

Nel suo primo incontro con i rappresentanti delle altre Chiese e religioni, Papa Leone XIV ha scelto parole sobrie ma cariche di significato: unità nella fede, sinodalità, dialogo. Un discorso che raccoglie l’eredità di Francesco ma imprime già il tratto di un pontificato che vuole fare della fraternità umana e del rispetto reciproco l’asse portante della missione cristiana nel mondo ferito.

C’è qualcosa di silenziosamente rivoluzionario nel primo discorso interreligioso del nuovo Papa. Leone XIV, da poco salito alla Cattedra di Pietro, si è rivolto lunedì 19 maggio ai rappresentanti delle altre Chiese e religioni. Lo ha fatto con parole sobrie, ma piene di riverberi simbolici. Parole che, se lette con orecchio fine, raccontano già la grammatica spirituale di un pontificato che – pur nel segno della continuità – vuole declinare a suo modo il tema della fraternità universale.

Il luogo è la Sala Clementina, luogo di solennità e armonie architettoniche, testimone di incontri solenni. Il tono è affabile, quasi domestico: “Cari fratelli e sorelle”, dice il Papa, come se si rivolgesse a una famiglia umana in attesa di riconoscersi tale.

Il seme di Francesco, la terra di Leone

Leone XIV non cita se stesso, ma chi lo ha preceduto. Il suo elogio a Papa Francesco è più di un tributo: è un’assunzione di eredità. Parla di “fraternità universale” e riconosce nello stile relazionale dell’amato predecessore – fatto di prossimità, incontri, cammini comuni – una sorgente ancora viva, da non disperdere. E proprio nel ricordo del documento di Abu Dhabi sulla Fratellanza umana, Leone XIV svela la propria bussola: l’umano prima del religioso, la relazione prima della dottrina, la dignità dell’altro come sacramento universale.

Ma a ben vedere, c’è anche il suo tratto, distinto ma coerente: una visione ecclesiale fortemente centrata sull’unità nella fede. “In Illo uno unum”, ricorda, citando Agostino. Cristo, centro gravitazionale della comunione, è il luogo teologico e spirituale in cui le differenze trovano senso. È una sinfonia tra sinodalità ed ecumenismo, tra adesione convinta alla propria identità e disponibilità all’ascolto dell’altro.

Nicea e il tempo lungo di Dio

Non è un caso che la sua elezione coincida con il 1700° anniversario del Concilio di Nicea. Leone XIV ne fa un segno profetico. Quel concilio, primo grido corale della fede cristiana, torna oggi come eco viva. La ricerca dell’unità visibile tra i cristiani non è diplomazia d’altre epoche, ma urgenza evangelica, pastorale e perfino geopolitica, in un mondo frantumato da identitarismi esasperati e religioni ridotte a recinti.

La Chiesa Cattolica, nell’interpretazione che Leone XIV propone, non rinuncia alla propria verità, ma ne misura l’autenticità nella capacità di essere lievito di comunione. L’unità non è uniformità, ma riconoscimento dell’unico Signore. E il nuovo Papa si dice disposto a lavorare, con pazienza e coraggio, perché la sinodalità diventi la grammatica comune dell’ecumenismo.

Fraternità: la politica dello Spirito

Nelle parole del Pontefice c’è anche un passaggio sottile ma decisivo: il rifiuto delle “ideologie religiose”, che trasformano la fede in potere, la liturgia in parata, l’altare in trincea. L’appello di Leone XIV – che ricorda in filigrana i grandi gesti di Francesco con il Grande Imam al-Azhar o con il Patriarca Bartolomeo – è quello di chi sa che il mondo non ha bisogno di religioni arroccate, ma di comunità capaci di ascolto, di cura, di responsabilità.

Il richiamo al disarmo, alla lotta contro l’economia dello scarto, alla custodia del creato, non è solo parte di un’agenda diplomatica. È parte di un’identità cristiana che, se non è concreta, non è. Non si tratta di “buonismo”, ma di Vangelo applicato alla carne del mondo.

Il primo passo, la prima parola

In un tempo segnato da guerre, fratture teologiche e sfiducia nell’umano, Leone XIV ha cominciato il suo pontificato con una dichiarazione d’intenti chiara: l’unità come vocazione, la fraternità come orizzonte, l’incontro come metodo.

Nel cuore dell’inquietudine globale, questo inizio ha il sapore di una carezza e la forza di un impegno. E forse anche la Chiesa, da secoli abituata a parlare “al mondo”, oggi ricomincia a parlare “con il mondo”, in punta di piedi, ma con il cuore spalancato.