In America nulla svanisce: ogni conflitto si ricicla, cambia pelle, ritorna. Così, nel cuore del XXI secolo, il Paese si riscopre diviso tra una memoria protestante e bianca che ha forgiato il mito dell’eccezionalismo americano e una nuova sensibilità che denuncia le ferite mai sanate della storia: la cultura WASP e il mondo “WOKE”, due narrazioni che non sono soltanto politiche ma antropologiche, due modi di pensare l’uomo e la società.

Per oltre due secoli l’identità statunitense ha parlato con accento anglosassone, bibbia in mano e fiducia granitica nel lavoro, nel merito, nella responsabilità personale. Quel mondo protestante, moralista e organizzato ha dato disciplina e coesione, ma anche esclusioni strutturali: afroamericani, cattolici, latinos, nativi, migranti, tutti hanno dovuto misurarsi con una porta d’ingresso più stretta di altre. È l’America del dovere e dell’ordine, ma anche dell’autocompiacimento morale.

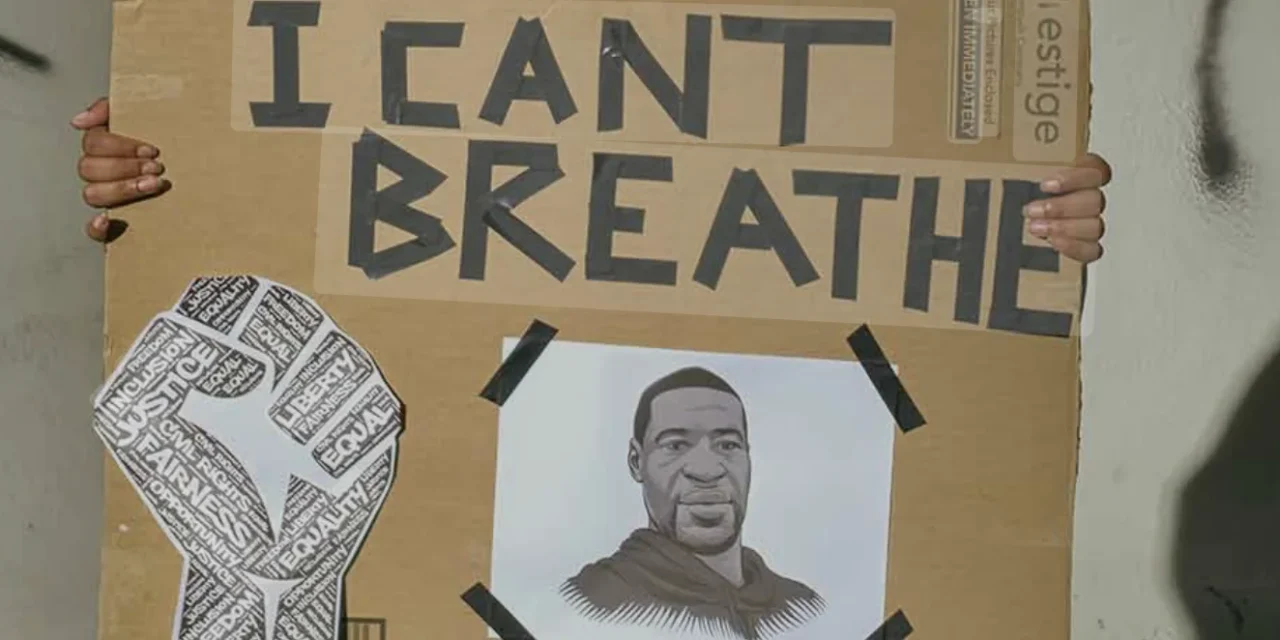

Dall’altra parte, la sensibilità “woke”, nata dal linguaggio afroamericano e maturata sulle barricate dei diritti civili, porta sulle spalle il compito di ricordare ciò che la retorica del destino manifesto ha spesso preferito rimuovere: la schiavitù, le discriminazioni razziali, i margini sociali e ambientali lasciati come scorie della modernità. È l’America che rivendica giustizia storica, equità di genere, tutela delle minoranze, correzione degli squilibri generati da un capitalismo vorace e da poteri spesso invisibili ma diffusi.

Anche qui, però, luci e ombre. Nel nome di una giustizia urgente, talvolta si scivola in un moralismo inverso: parole pesate al milligrammo, cancellazioni simboliche, ortodossie nuove e rigide. Come se l’emancipazione passasse per sottrazione più che per incontro. La “rivoluzione della sensibilità” rischia talvolta di perdere la bussola della libertà altrui mentre ne difende una sacrosanta per sé.

Dietro questa frattura culturale, più che la politica, c’è un sentimento di smarrimento. L’America WASP teme di dissolversi in un caleidoscopio identitario senza un centro; l’America woke teme che senza memoria e riparazione la diversità diventi un mosaico fragile, pronto a crollare. In fondo, ciascuna teme la stessa cosa: perdere sé stessa.

In un simile scenario, il messaggio cristiano può essere un ponte. Perché non cerca rifugio nel passato né idolatra il futuro. Ricorda che la dignità precede ogni identità, che la giustizia non si costruisce umiliando l’avversario, che libertà significa responsabilità condivisa e non privilegio di pochi. Il Vangelo non chiede di scegliere un campo, ma di trasfigurare entrambi: il rigore del dovere e la compassione della memoria; la libertà individuale e la cura per gli esclusi; la storia come fondamento e la speranza come orizzonte.

Forse l’America, oggi, è chiamata a scoprire che la sua vocazione non è opporre miti e colpe, ma intrecciare memoria e promessa. Che la grandezza non sta nel vincere una battaglia culturale, ma nel generare spazi dove la dignità non ha aggettivi e la differenza non è minaccia, ma occasione.

Le civiltà, come gli uomini, si giudicano dai frutti: e l’America saprà ritrovare la sua vocazione solo se riuscirà, ancora una volta, a trasformare il conflitto in crescita. Non attraverso l’illusione della purezza — né morale né patriottica — ma grazie al dialogo, alla pazienza, alla fatica di tenere insieme libertà e giustizia.

È una sfida immensa. Ma nessun Paese, più degli Stati Uniti, è nato per misurarsi con ciò che divide e provare a farne un nuovo inizio.

Articolo profondo e valido nel testo e nel contesto. Grazie!