Nelle stagioni della storia ricompaiono, come un controcanto sommesso e tenace, figure che sembrano non appartenere alla logica dominante del potere, del prestigio, dell’efficienza. Sono uomini e donne che non vincono titoli, non conquistano platee, non fondano imperi. Eppure, attraversando il calendario e la memoria, finiscono per cambiare la civiltà dall’interno. La Chiesa li chiama santi; gli storici, talvolta, li riscoprono come custodi di umanità; i poeti li intuiscono come luce nei tempi bui.

La festa di Tutti i Santi non è, allora, un semplice esercizio liturgico, ma un atto culturale. È la riaffermazione di una visione dell’umano che non si rassegna alla riduzione utilitaristica della vita. È l’elogio della gratuità in un mondo che misura tutto, dell’interiorità nell’epoca della superficie, della fedeltà in tempi di provvisorietà. È il luogo in cui la tradizione cristiana ricorda alla modernità che la felicità non si possiede: si diventa.

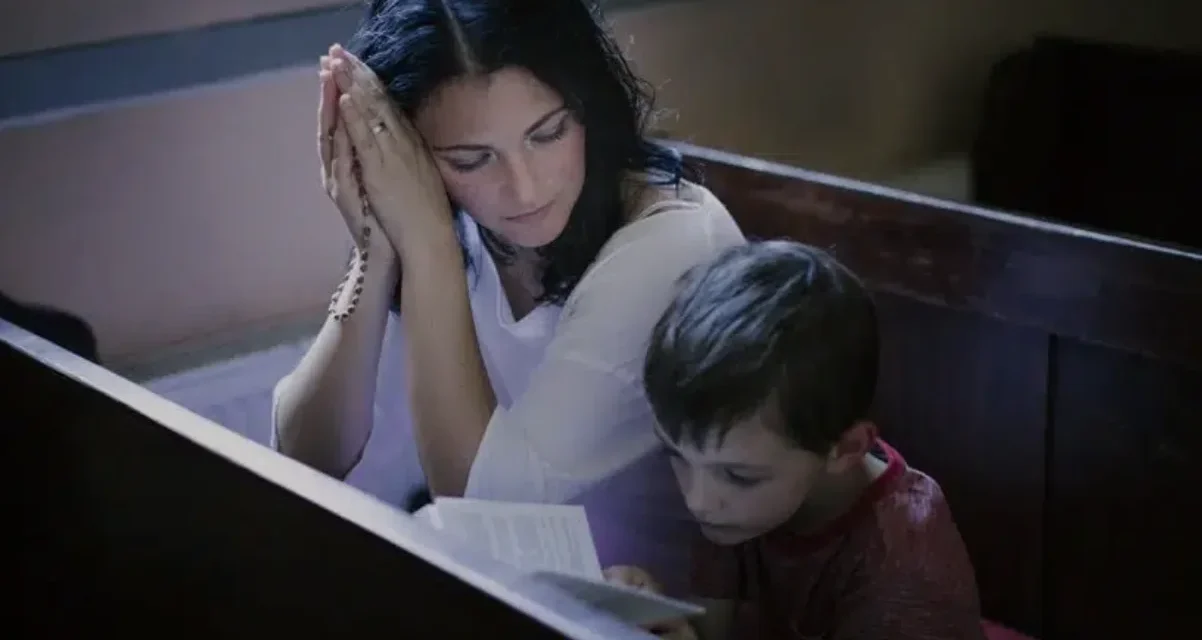

Già il Concilio Vaticano II, con un’intuizione profetica e insieme profondamente evangelica, parlò della santità come vocazione universale: non un’élite spirituale, ma la descrizione della pienezza possibile dell’umano. In questa linea, Papa Francesco ha riportato la santità nella narrazione quotidiana, liberandola da estetiche museali e restituendola alla carne del presente. Nel suo lessico, i “santi della porta accanto” non sono figure anonime per eccesso di mediocrità, ma per eccesso di normalità luminosa: volti che non hanno bisogno di epica perché portano in sé la poesia della vita data.

C’è in questa prospettiva una forza culturale controcorrente. L’Occidente tardo-moderno oscilla tra due estremi: il culto dell’autorealizzazione individuale, che rischia di fare dell’io un piccolo idolo fragile, e il cinismo post-ideologico che riduce ogni virtù a ingenuità. In questo scenario la santità appare come una forma di resistenza delicata: non eroismo spettacolare, ma persistenza dell’umano; non fuga dal mondo, ma immersione in esso senza farsene catturare; non moralismo, ma tenerezza intelligente. I santi non eliminano il limite, lo attraversano con grazia; non negano la storia, la redimono dal basso.

È significativo che la letteratura, anche quella non confessionale, abbia sempre guardato con curiosità ai santi. Dante vede nella santità il compimento ultimo della ragione e dell’amore; Manzoni riconosce che la carità di fra Cristoforo o di padre Felice non è retorica, ma pragmatica del bene; persino Dostoevskij, con il suo realismo ferito, lascia intravedere che la vera rivoluzione è quella dell’umiltà redenta. In fondo, ciò che colpisce dei santi non è l’eccezione, ma il compimento della promessa più elementare dell’umano: essere per gli altri senza perdersi.

Questa festa arriva in un tempo in cui la cultura dell’immagine rischia di colonizzare anche la spiritualità. Le piattaforme digitali premiano la visibilità; la fede cristiana, invece, celebra chi brilla senza platee. È un gesto delicatamente sovversivo: proporre figure che dicono che la verità dell’essere non coincide con il successo del profilo pubblico, e che la profondità non si fotografa, si vive.

Forse il vero messaggio culturale di Tutti i Santi è questo: la luce è più forte della prestazione. La santità non è perfezione morale, ma disponibilità alla grazia; non è fuga dalla storia, ma un modo nuovo di abitarla. È arte dell’incompiuto, scienza dell’essenziale, politica dell’anima. Ed è per questo che continua a parlare alle generazioni, anche quando il linguaggio della fede sembra lontano: perché la santità è, prima di tutto, una categoria antropologica, un’altra forma di dire “vita piena”.

Quando la società alza il volume dello scontento e della paura, i santi scelgono la pazienza; quando domina l’ansia di emergere, loro restano nascosti; quando trionfa il sarcasmo, essi custodiscono la gentilezza. Non sono migliori: sono abitati. E la loro esistenza testimonia che l’umano, quando è attraversato da Dio, non perde profondità — la ritrova.

Così questa festa, ogni anno, ricorda al nostro tempo una verità antica e sempre nuova: la santità è possibile, ed è contagiosa. Non appare nei trend, ma rimane nella memoria viva del mondo. È la cultura dei miti, dei mansueti, dei poveri in spirito, di coloro che sanno perdonare, costruire, curare, resistere senza odiare. È, semplicemente, la grande narrazione alternativa dell’Occidente cristiano: quella secondo cui la vera riuscita della vita è l’amore.

E finché ci saranno santi — celebri o invisibili — nessuna notte culturale sarà davvero definitiva. Perché la loro luce non abbaglia: indica la strada.