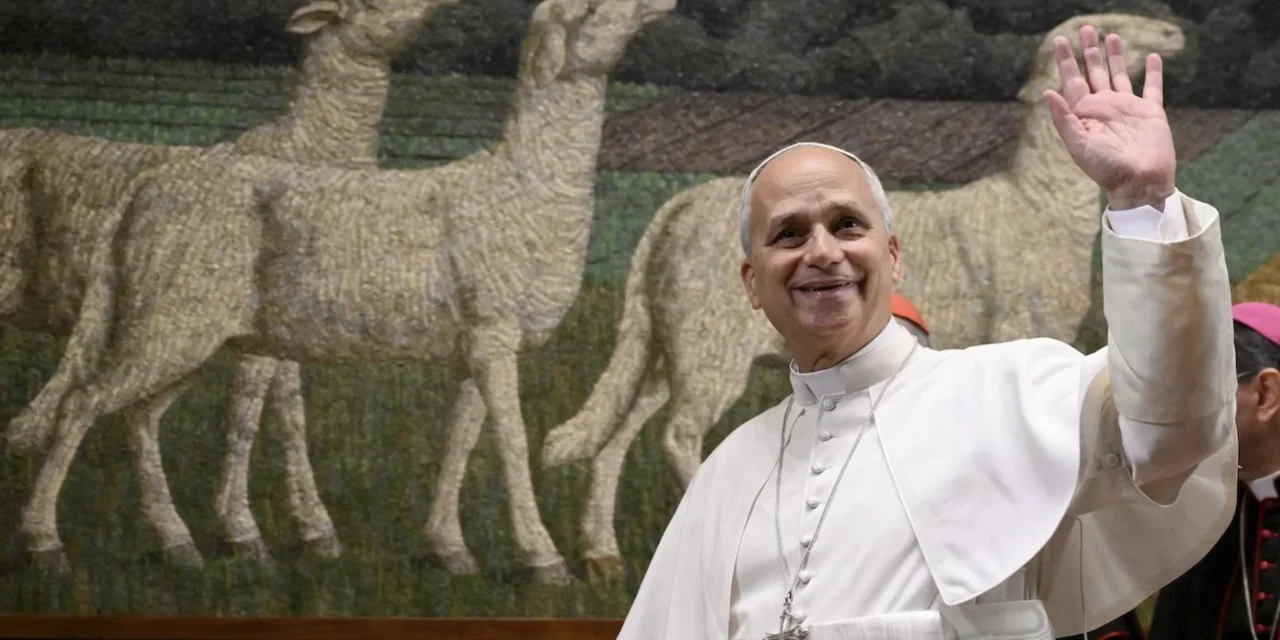

Nel discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico alla Pontificia Università Lateranense (Roma, 14 novembre 2025), Papa Leone XIV ha consegnato alla “Università del Papa” una sorta di manifesto programmatico per la formazione ecclesiale del futuro: una teologia radicata nel deposito della fede e capace di dialogare con il mondo, una cultura della fraternità contro l’individualismo radicale e una scienza accademica rigorosa contro ogni deriva pastorale semplificatoria. Non un elogio dell’accademia per sé, ma l’indicazione di un cammino: servire la Chiesa pensando, e pensare servendo la Chiesa.

Un discorso che dice più del testo: il Papa e la sua Università

In un’Aula Magna colma di studenti, docenti e autorità civili, Leone XIV ha preso la parola con quella calma ferma — quasi francescana — che lo contraddistingue. Non ha parlato “alla” Lateranense, ha parlato “dalla” Lateranense, come da un luogo che sente parte del proprio ministero.

Non era un discorso di circostanza: era una mappa.

La Lateranense, ricorda il Papa, non ha un “fondatore” umano; il suo fondatore è il Successore di Pietro. È per questo che l’Ateneo non custodisce un carisma particolare… ma custodisce il carisma della Chiesa universale.

E questo cambia tutto: i suoi professori, le sue quattro Facoltà, i suoi Istituti associati nei tre continenti non lavorano per un’identità confessionale, ma per il respiro cattolico — kat’holon — che attraversa popoli, culture, crisi e rinascite.

Pensare la fede: contro il vuoto culturale che avanza

Leone XIV non ha mascherato la sua preoccupazione: “oggi abbiamo urgente bisogno di pensare la fede”.

Parole che nell’epoca delle opinioni rapide e delle militanze rumorose hanno il sapore di una provocazione.

Il Papa vede un rischio drammatico: il “vuoto culturale”, che non è solo ignoranza, ma incapacità di articolare ciò che si crede.

E se la fede non viene pensata, diventa fragile, sentimentale, reattiva.

Diventa ideologia.

Per questo invita filosofia e teologia — con un cenno diretto alla Veritatis Gaudium — a non chiudersi né nella torre d’avorio né nei tribunali delle semplificazioni moralistiche. Occorre razionalità aperta, dialogo con le culture e soprattutto confronto con quelle “forme emergenti di razionalità”, dal transumanesimo al postumanesimo, che interrogano l’umano e quindi interrogano la Chiesa.

Non si tratta di difendersi, ma di comprendere.

Non di rispondere in fretta, ma di abitare le domande.

La fraternità come stile contro l’“io tiranno”

In uno dei passaggi più forti, Leone XIV smonta un equivoco che spesso tocca anche i nostri ambienti ecclesiali: pensare alla persona come individuo.

È qui che cita Fratelli tutti e l’espressione, dura, “virus dell’individualismo radicale”.

L’università — dice — deve essere un laboratorio di reciprocità.

Perché una comunità accademica dove ciascuno coltiva solo il proprio curriculum è la parodia del Vangelo.

E perché la fraternità non è una parola pastorale, ma una struttura antropologica: nessuno si salva da solo, nessuno pensa da solo, nessuno evangelizza da solo.

Non accademia “in concorrenza”, ma comunità in cui la diversità culturale diventa ricchezza ecclesiale. E la Lateranense, con studenti dei cinque continenti, è chiamata a essere icona di questa cattolicità concreta.

La scientificità come atto di carità

Qui Leone XIV tocca un nervo scoperto della vita ecclesiale contemporanea: la tentazione di “sospettare” dell’intelligenza.

L’idea che il pensiero sia un lusso, che lo studio sia secondario rispetto alla pastorale, che la teologia crei complicazioni invece di risolverle.

Il Papa non ci gira attorno: banalizzazione, rigidità e approssimazione sono frutti della mancanza di studio.

E la comunità cristiana paga un prezzo altissimo quando chi annuncia non sa spiegare, quando chi accompagna non sa discernere, quando chi guida non sa argomentare.

Per questo chiede con forza docenti “posti nelle condizioni” di ricercare: spazi, tempi, dignità economica, stabilità.

Perché senza la fatica della ricerca, non c’è Chiesa che tenga.

E la teologia non è un lusso: è servizio.

Pace, ecologia, diritto: la missione globale

Leone XIV si sofferma poi sui percorsi di Scienze della Pace e Ecologia integrale, voluti da Papa Francesco.

Ne riconosce il ruolo profetico: cavalieri del bene comune, non teorici astratti.

Allo stesso modo, incoraggia le Facoltà giuridiche a valorizzare lo studio comparato tra diritto canonico e civile, con una sottolineatura insolita ma chiarissima: approfondire i processi amministrativi.

Segno che il Papa conosce i gangli più delicati della vita ecclesiale odierna e invita a una professionalità nuova.

Una conclusione che diventa mandato

La citazione finale del teologo Marcello Bordoni — “la fatica del concetto” — non è retorica.

È il cuore del discorso: la fede va pensata, e pensare è fatica. È servizio. È atto d’amore.

Il Papa chiede agli studenti e ai docenti della Lateranense di diventare “palestra del dialogo”, costruttori del cristianesimo di domani.

Non per inventare un nuovo cristianesimo, ma per rendere trasparente quello di sempre alla luce delle domande di oggi.

Una parola per la Chiesa intera

Questo discorso non è solo per un’università.

È per tutta la Chiesa. È un invito a non temere il pensiero, a non delegare la fede ai soli sentimenti o alle battaglie ideologiche.

È un invito a formare cristiani competenti, liberi, capaci di ascoltare e di argomentare. È un richiamo a custodire il dono della fraternità. Ma soprattutto è un gesto pastorale: Leone XIV non ha detto all’Università Lateranense “siate fedeli a me”.

Ha detto: “siate fedeli a Cristo, e quindi alla verità”. E in questo c’è tutto il suo stile. Un Papa che non si impone: accompagna.

Un Papa che non polarizza: compone. Un Papa che non cerca applausi: cerca discepoli.

L’anno accademico si apre così, quasi come un’icona della Chiesa che Papa Leone XIV immagina: pensante, dialogante, fraterna, missionaria.