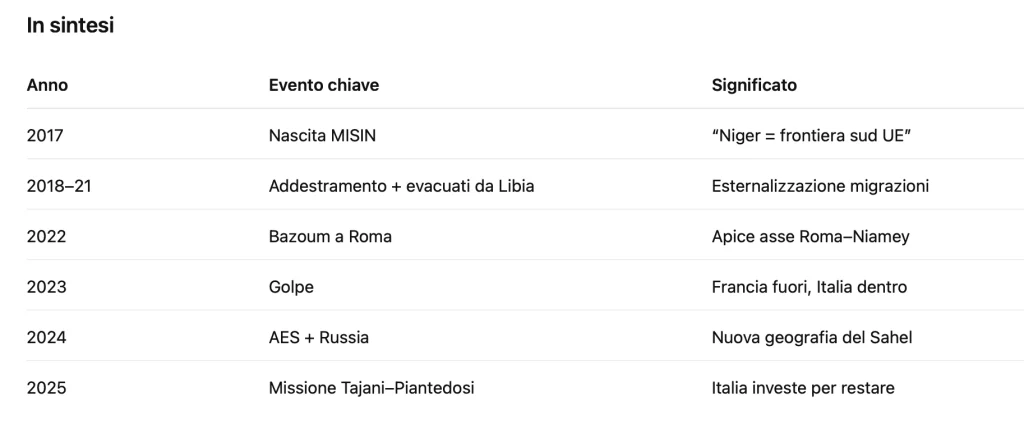

In Niger c’è una scena che vale più di mille comunicati diplomatici: i blindati francesi che lasciano Niamey sotto gli insulti, e gli elicotteri italiani che atterrano serenamente nella stessa capitale, accolti con sorrisi ufficiali e bandiere issate. È il nuovo lessico del Sahel golpista: Parigi fuori, Roma dentro.

Non perché l’Italia sia percepita come un liberatore — nessuno si illuda. Semplicemente, oggi conviene di più. Gli italiani non arrivano con il peso storico di una potenza coloniale vissuta come predatrice, e non pretendono di dettare la linea come l’Eliseo per decenni ha fatto nella sua “Françafrique”. Nel linguaggio pragmatico delle giunte saheliane, l’Italia è un partner utile, non un padrone da scalzare.

Ma dietro questa accoglienza c’è un’equazione crudele: la nostra presenza militare e politica sopravvive perché promettiamo ai generali che fermeremo i migranti. Il passaporto della cooperazione si chiama controllo delle frontiere africane, molto prima che pane, acqua e scuole.

E così la missione di Tajani e Piantedosi a Niamey non ha bisogno di essere tradotta. “Cooperazione”, “formazione”, “sicurezza alimentare”: parole pulite per dire una cosa sporca e semplice. Difendiamo i nostri confini ben oltre il Mediterraneo. E accettiamo — almeno de facto — che al potere ci sia una giunta militare arrivata con un colpo di Stato, come in Mali e Burkina Faso.

Il Niger non è più solo il confine sud dell’Europa, come disse Minniti: è la diga strategica dove Roma spera di trattenere l’Africa. Nel deserto di Agadez, uomini e donne in fuga restano intrappolati tra decreti militari, fondi europei e centri “umanitari” che troppo spesso sembrano recinti. Il traffico di esseri umani è tornato un business, perché la legge anti-migrazioni è stata cancellata dalla giunta: in assenza di alternative economiche, l’unico welfare è spesso accompagnare i disperati verso la Libia.

Intanto, i nostri soldati addestrano forze di sicurezza che controllano rotte e popolazioni. E dividono la base con i mercenari russi dell’Africa Corps, i nuovi padroni dell’insicurezza saheliana. L’Italia è ancora lì — ultimo pezzo di NATO in un territorio dove l’Occidente è stato cacciato a colpi di slogan e di rancore storico. Non per amore dell’Italia, ma per un calcolo di potenza.

È un paradosso bruciante: i nigerini hanno respinto i francesi perché simbolo del dominio, ma accettano noi perché promettiamo la stessa cosa che promettevano loro: stabilità in cambio di controllo. Una stabilità che costa diritti, pluralismo, respiro democratico. E che considera i migranti non persone, ma merce geopolitica.

L’Africa oggi sceglie, sperimenta, sbaglia, rischia. Si emancipa, con orgoglio. Ma anche decide chi entra e chi resta. Accogliere gli italiani e cacciare i francesi dice molto della fase che viviamo: il Sahel non accetta più padroni, ma è disposto ad accogliere chi si presenta con guanti bianchi e obiettivi chiari.

La domanda, allora, è per noi: stiamo costruendo una nuova cooperazione o stiamo solo imparando ad occupare meglio?

Perché una presenza militare che vive di migrazioni bloccate e governi militari non è “Piano Mattei”. È solo geopolitica vestita da carità.

E quando i popoli africani torneranno a chiedere libertà — come stanno già facendo altrove — non basterà cambiare uniforme per dimostrare che siamo diversi da chi c’era prima.