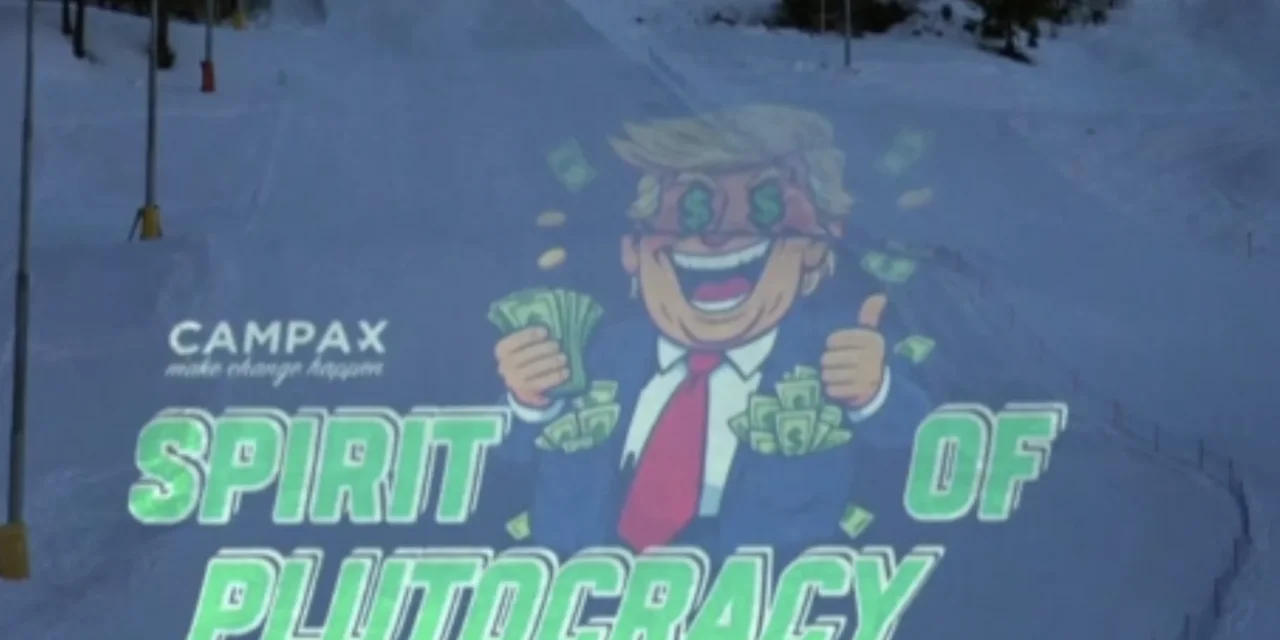

A inizio 2026, tra le vetrine di World Economic Forum, è circolata una cifra che vale più di molte analisi: secondo un rapporto di Oxfam, la ricchezza dei miliardari ha toccato nuovi massimi, crescendo nel 2025 con un’accelerazione che, da sola, racconta la sproporzione tra la retorica del “progresso per tutti” e la distribuzione reale dei suoi benefici. Nello stesso giro di giorni, Amazon ha annunciato un nuovo taglio di migliaia di posizioni corporate, dentro una riorganizzazione che esplicitamente guarda all’automazione e all’IA: efficienza come parola nobile, precarietà come esito concreto.

Se questo è il “fatto” — e siamo tra 2025 e 2026 — la “situazione” più ampia viene da prima: la lunga coda della crisi energetica europea, che ha avuto un picco nell’estate 2022 e continua a riemergere, stagione dopo stagione, con prezzi, stoccaggi, vulnerabilità e ansia sociale. Nel mezzo, l’Europa prova a ricostruire argini anche contro il potere privato digitale: la Commissione europea ha sanzionato gatekeeper globali per violazioni del Digital Markets Act, quasi a ricordare che la libertà non è solo protezione dal potere pubblico, ma anche limite al potere economico quando diventa infrastruttura della vita quotidiana.

È da questa attualità — ricchezza che si concentra, lavoro che si rarefà, energia che rende instabile il patto sociale, piattaforme che pretendono immunità — che conviene tornare alla domanda di fondo: che cos’è, oggi, il liberalismo? E, più precisamente, che cosa gli sta accadendo?

Per molti decenni la democrazia liberale è stata percepita come un patto plausibile: diritti individuali, regole, welfare, mobilità sociale, possibilità concreta di migliorare la propria condizione. Quando quel patto funziona, la libertà appare come una casa abitabile; quando si incrina, la libertà resta parola luminosa, ma diventa esperienza opaca. E la frattura non corre soltanto tra destra e sinistra, né soltanto tra moderati ed estremisti: corre tra chi abita stabilmente la cittadinanza piena — tutele, accesso, futuro — e chi vive in una specie di emergenza permanente, dove ogni mese è una prova e ogni promessa suona come marketing.

Qui si capisce un punto spesso rimosso: il liberalismo non muore soltanto per assalto degli estremismi; può consumarsi anche dall’interno, quando smette di essere il linguaggio universale della dignità e diventa l’idioma elegante di una “comunità dei liberi” sempre più stretta. È la libertà recintata: un perimetro in cui il diritto vale pienamente, e un fuori in cui la vita è tollerata, gestita, disciplinata. I confini non sono più soltanto geografici, come nelle vecchie storie di imperi; oggi attraversano le città, i lavori, i quartieri, le filiere digitali. Dentro il recinto: sicurezza, opportunità, protezione. Fuori: fragilità, debito, lavori esposti, vite “ottimizzabili”.

La grande tentazione, quando la libertà diventa recinto, è trasformare il conflitto in patologia. Se la protesta sociale è “malattia”, la risposta non è politica ma clinica: ridurre i sintomi, reprimere l’eccesso, cercare il colpevole. Così nasce il vocabolario del sospetto: la società non è attraversata da tensioni legittime, ma infestata da agenti patogeni; non c’è bisogno di riforme, basta individuare i sabotatori. È un meccanismo antico, che oggi ritorna in versione digitale: il complotto come spiegazione totale, la semplificazione come analgesico, il nemico come scorciatoia morale.

Eppure, la stagione 2022–2026 suggerisce una correzione più scomoda: non sono solo i movimenti radicali a produrre danni; anche il “centro” dei potenti — quello che parla con voce ragionevole, che frequenta i summit, che invoca stabilità — può diventare un estremismo rispettabile, quando assume come inevitabile ciò che è una scelta. La concentrazione di ricchezza non è un fenomeno naturale come la pioggia; è il risultato di regole, incentivi, fiscalità, rapporti di forza. La trasformazione del lavoro impiegatizio sotto la spinta dell’IA non è un destino scritto nel silicio; dipende da come si distribuiscono produttività e potere contrattuale, da quale protezione si costruisce per chi perde terreno, da quale idea di persona sottende l’organizzazione economica.

C’è un’immagine utile, per leggere questi anni: lo “spazio sacro” e lo “spazio profano”. Nel primo, quello dove le istituzioni funzionano e la sicurezza materiale regge, il liberalismo appare ancora come governo della legge, diritti, procedure, pluralismo. Nel secondo, dove la vita è esposta, la legge diventa intermittente: non perché venga abolita, ma perché smette di proteggere davvero. Il diritto resta, ma non arriva. La libertà si proclama, ma non si sperimenta. E quando cresce lo scarto tra parole e vita, la democrazia perde il suo nutrimento più fragile: la fiducia.

A questo punto avviene la polarizzazione che vediamo: alcuni cercano salvezza nel ritorno tribale, identitario, aggressivo; altri si rifugiano nella tecnocrazia dell’inevitabile, dove tutto è “complesso” e dunque non modificabile. Ma entrambe le vie condividono un difetto: riducono la persona. La prima la riduce a appartenenza; la seconda la riduce a variabile. In entrambi i casi, la libertà smette di essere relazione, responsabilità, partecipazione; diventa, rispettivamente, obbedienza al gruppo o adattamento al sistema.

E allora l’attualità — Davos, i miliardi, i licenziamenti, l’energia, le regole europee sulle piattaforme — non è solo cronaca economica. È un banco di prova culturale. Ci obbliga a riformulare la domanda fondamentale: la libertà è ancora un bene comune, o è diventata un marchio? È ancora la grammatica che limita i poteri, o è diventata un linguaggio che li giustifica quando sono “efficaci”? È ancora un progetto di universalizzazione, o è una cittadella che difende se stessa?

Se il liberalismo vuole restare casa abitabile e non recinto sorvegliato, deve recuperare la sua funzione più nobile: non celebrare la libertà in astratto, ma proteggere l’umano nel concreto. Significa rimettere limiti dove il potere si concentra — anche quando è potere privato e “innovativo” — e ricostruire condizioni sociali minime perché i diritti non restino un lusso. Non basta denunciare gli estremismi: occorre togliere loro il carburante, che è la sensazione — spesso fondata — che la “comunità dei liberi” non sia più la comunità dei molti, ma la comunità di chi ce la fa.

In questi anni si è visto con chiarezza: la libertà può essere ferita dal rumore dei radicali, ma può essere svuotata anche dal silenzio dei vincenti. E la forma più sottile di oppressione non è sempre quella che urla: talvolta è quella che sorride, firma un report, pronuncia parole impeccabili e chiama “necessità” ciò che è soltanto convenienza.