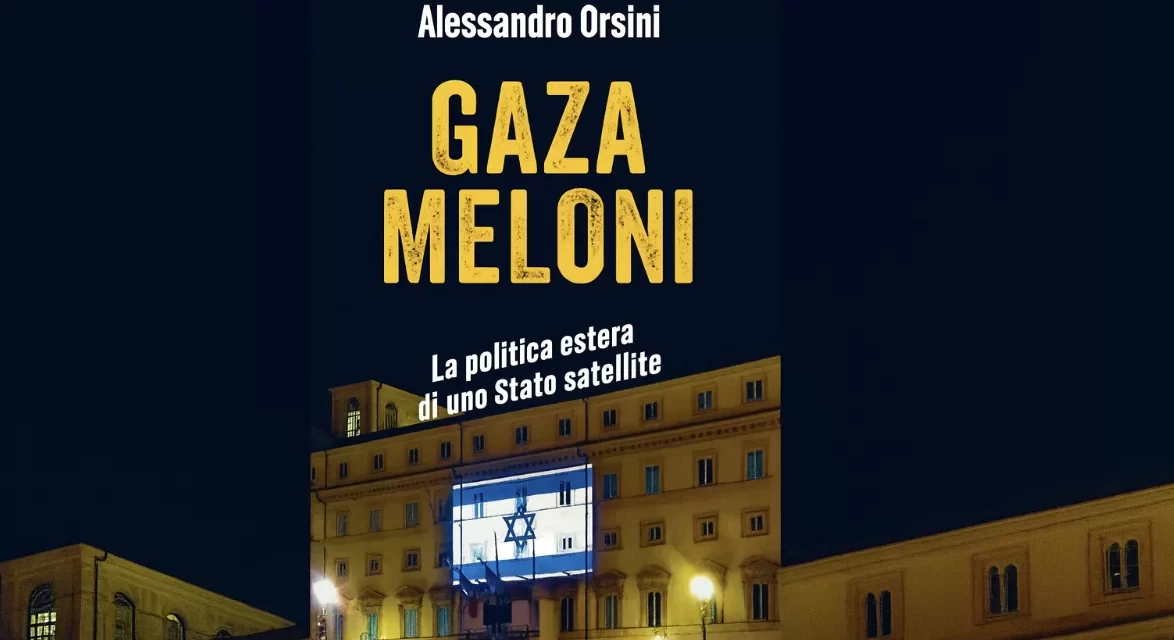

RECENSIONE: Con Gaza-Meloni. La politica estera di uno Stato satellite Alessandro Orsini consegna al dibattito pubblico un testo che non può essere liquidato come semplice pamphlet polemico. È un libro di sociologia militante, che affronta senza reticenze il tema più scabroso della politica estera italiana: la posizione del governo Meloni di fronte alla distruzione di Gaza.

Il volume si articola in cinque capitoli, ciascuno guidato da una lente teorica – da Durkheim a Pareto, da Bourdieu a Jung – che gli conferisce una logica interna rigorosa.

Capitolo 1. Il libro si apre con la reazione del governo Meloni di fronte alle stragi di Gaza. La domanda di fondo è: si può parlare di genocidio? Orsini si affida alla teoria dei sentimenti morali di Durkheim e al dibattito di storici israeliani come Amos Goldberg e Raz Segal per chiarire come la scienza sociale definisce lo sterminio.

Capitolo 2. Qui l’autore espone la sua tesi più controversa: a Gaza sarebbero presenti le cinque caratteristiche del genocidio. La teoria delle azioni non-logiche di Pareto gli serve per smontare le argomentazioni mediatiche che respingono l’accusa, spesso basate su paragoni storici incoerenti.

Capitolo 3. È forse il cuore empirico del libro: quindici decisioni del governo italiano dal 2023 al 2025, analizzate con il realismo politico. Non le parole, ma i fatti: dall’Onu ai vertici europei, dal Parlamento italiano alle relazioni bilaterali con Israele. Meloni, secondo Orsini, avrebbe sostenuto Netanyahu più con atti che con dichiarazioni.

Capitolo 4. Il confronto con gli altri governi europei mette in luce divergenze e convergenze. La Spagna, la Norvegia e l’Irlanda hanno preso posizioni più nette contro Israele; Francia e Germania oscillano; l’Italia, al contrario, secondo Orsini si colloca nella fascia dei Paesi più vicini a Netanyahu. Qui entra in gioco anche il tema della lobby israeliana in Italia e il meccanismo della “reificazione” delle relazioni internazionali.

Capitolo 5. L’ultima parte si concentra sul rapporto tra NATO e università italiane. Con il concetto di “campo” di Bourdieu, Orsini descrive il reclutamento di docenti in chiave propagandistica, la penetrazione dei programmi militari e il rischio di una corruzione dell’etica scientifica. È il capitolo che più allargherà il dibattito oltre Gaza, toccando il nodo del rapporto tra accademia e potere.

Il filo rosso che attraversa tutto il volume è il concetto junghiano di “ombra”: le democrazie occidentali, convinte della propria bontà, proiettano sui nemici le pulsioni distruttive che non vogliono riconoscere in sé stesse. Orsini lega questa categoria alla sua tesi di fondo: l’Occidente è tra i maggiori produttori di violenza al mondo, e Gaza ne è l’ennesima conferma.

La scrittura è polemica, spesso tagliente, con uno stile più vicino all’editoriale che al saggio accademico. È un pregio e insieme un limite. Pregio, perché rende accessibili questioni complesse; limite, perché il lettore rischia di confondere il piano della denuncia politica con quello dell’analisi scientifica. Alcuni passaggi avrebbero bisogno di dati più robusti, di una confutazione sistematica delle fonti opposte, di una maggiore cautela nell’uso della parola “genocidio”.

Il punto di forza principale del libro sta proprio in questa chiarezza: Orsini scrive in modo comprensibile, senza concedersi al tecnicismo accademico, e accompagna il lettore dentro nodi teorici complessi con esempi concreti. È un testo che scuote perché non lascia spazi di comodo: chiede al lettore di scegliere se stare dalla parte delle dichiarazioni di principio o dei fatti verificabili. Proprio per questo, il limite speculare è il tono fortemente accusatorio, che può apparire a tratti monologico e che rischia di appiattire la distanza fra argomentazione sociologica e giudizio giuridico.

Il libro si rivolge in primo luogo a chi non si accontenta del senso comune, a chi vuole capire come il linguaggio delle democrazie possa diventare maschera di pratiche opposte. È utile agli studenti, ai giornalisti, agli attivisti per i diritti umani, ma anche a chi lavora nelle istituzioni e deve confrontarsi ogni giorno con il divario tra etica proclamata e politica effettiva.

Giorgia Meloni e Antonio Tajani, di fronte a un atto d’accusa tanto diretto, non mancheranno di difendersi. Rivendicheranno il diritto di Israele a difendersi da Hamas, ripeteranno che l’Italia è fedele agli impegni euro-atlantici, sosterranno che la parola genocidio è impropria. Probabilmente insisteranno sull’argomento “economico” – i legami commerciali con Tel Aviv – e su quello “sistemico” – la collocazione dell’Italia nella NATO e nell’UE, che imporrebbe certe scelte. Ma il libro di Orsini smonta proprio queste giustificazioni, mostrando come non siano vincoli ineludibili, visto che altri Paesi europei hanno preso strade diverse.

Gaza-Meloni si inserisce con coerenza nel percorso già tracciato dall’autore con Casa Bianca-Italia. La corruzione dell’informazione di uno Stato satellite: lì Orsini analizzava la sudditanza italiana agli Stati Uniti, qui mostra come la stessa logica di subordinazione plasmi la nostra politica verso Israele. È un continuum di ricerca che usa la scienza sociale per denunciare non solo scelte politiche ma una cultura di fondo che rimuove la propria “ombra” – per dirla con Jung – e proietta il male sugli altri.

Si può essere d’accordo o meno con la radicalità delle sue conclusioni, ma è difficile non riconoscere in questo lavoro un atto di coraggio e di onestà intellettuale. Orsini non cerca il consenso facile: vuole portare il lettore dentro le contraddizioni delle democrazie occidentali, anche a costo di scomodare e irritare. E questo, in tempi di conformismo e di narrazioni preconfezionate, è un merito che va riconosciuto.

Scheda tecnica

Titolo: Gaza-Meloni. La politica estera di uno Stato satellite

Autore: Alessandro Orsini

Editore: Piemme

Anno: 2025

Pagine: 256

Formato: cartaceo e ebook

ISBN: 978-88-585-3691-9