C’è una linea sottile che separa la difesa della democrazia dall’uso politico della democrazia stessa. Ed è una linea che, quando si guarda all’America Latina, Washington attraversa con sorprendente disinvoltura. L’Honduras e il Venezuela sono oggi due casi da manuale di questo doppio standard: severità morale da una parte, indulgenza strategica dall’altra.

Da un lato, il Venezuela. Qui ogni elezione è sospetta per definizione, ogni governo è “illegittimo” per assioma, ogni difficoltà economica diventa prova di colpa. Sanzioni, minacce, isolamento diplomatico: tutto è giustificato in nome della libertà, anche quando il prezzo lo pagano i civili. La democrazia, in questo racconto, non è un processo da accompagnare, ma un requisito ideologico da certificare dall’esterno.

Dall’altro lato, l’Honduras. Qui il copione cambia radicalmente. Donald Trump ha annunciato la grazia per Juan Orlando Hernández, ex presidente condannato negli Stati Uniti a una lunga pena detentiva per aver favorito uno dei più grandi traffici di cocaina verso il territorio americano. Un uomo che, secondo le stesse autorità statunitensi, aveva trasformato il suo Paese in un narco-Stato viene ora presentato come vittima di un trattamento “ingiusto”. La legalità, improvvisamente, diventa flessibile. La memoria, selettiva.

Il tempismo della grazia è rivelatore. Arriva mentre Washington interviene apertamente nel processo elettorale honduregno, indicando agli elettori chi votare e minacciando ritorsioni economiche nel caso di un risultato sgradito. Qui non c’è neppure lo sforzo di mascherare l’ingerenza: la sovranità è tollerata solo se produce governi allineati. Se non lo fa, diventa un ostacolo da rimuovere.

Il paradosso è evidente. In Venezuela si denuncia, giustamente o meno, il rischio di brogli e autoritarismo; in Honduras si perdona un ex capo di Stato condannato per narcotraffico e si sostiene un partito politico storicamente legato a colpi di Stato, frodi elettorali e interessi oligarchici. Lì si invoca la morale internazionale, qui si pratica il realismo più brutale. Lì la democrazia è sacra, qui è negoziabile.

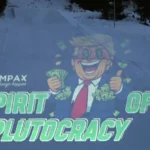

Questo doppio registro rivela una verità scomoda: per Washington la democrazia non è un valore universale, ma uno strumento. Serve a colpire i governi ostili e a coprire quelli amici. Serve a giustificare sanzioni contro Caracas e a chiudere un occhio – o entrambi – su Tegucigalpa. Serve, soprattutto, a mantenere un ordine regionale favorevole, anche a costo di contraddire i principi proclamati.

Le conseguenze non sono astratte. In Honduras, l’ingerenza e la pressione esterna rischiano di delegittimare il voto e di riaprire ferite mai rimarginate, alimentando instabilità, migrazioni e violenza. In Venezuela, l’assedio permanente irrigidisce il conflitto interno e rende sempre più lontana una soluzione negoziata. In entrambi i casi, la democrazia reale – quella vissuta dalle persone – è la grande assente.

Alla fine, il confronto tra Honduras e Venezuela non dice tanto di questi Paesi quanto di chi li giudica. Mostra una politica estera che predica la legalità e pratica l’eccezione; che condanna il narcotraffico quando è utile e lo perdona quando conviene; che parla di libertà ma non esita a minacciare economie e voti.

È il trionfo dei due pesi e delle due misure. E finché questa logica resterà intatta, ogni discorso sulla democrazia in America Latina suonerà meno come un impegno e più come un pretesto.