Il dibattito sul dissalatore di Taranto – tra promesse di sicurezza idrica e timori per l’equilibrio ambientale – non è solo questione tecnica o politica. Per la comunità cristiana, l’acqua è prima di tutto un dono di Dio, un segno biblico di vita nuova, una responsabilità condivisa.

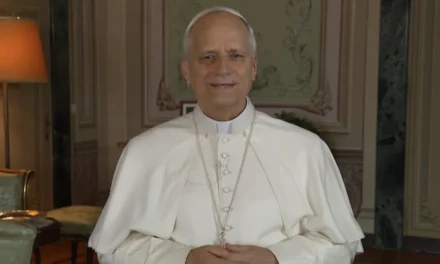

Papa Francesco, nella Laudato si’, ricorda che «l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale» (n. 30) e che la sua gestione deve rispondere al principio del bene comune, evitando sprechi e abusi.

L’acqua nella Bibbia: segno di alleanza

Nella Scrittura, l’acqua non è mai un semplice elemento naturale. È la pioggia che benedice la terra promessa, il pozzo di Giacobbe dove Gesù offre “acqua viva” alla Samaritana, il Giordano in cui si immerge il Figlio di Dio. Preservare l’acqua significa custodire l’alleanza tra Dio, l’umanità e il creato.

Il fiume Tara, nella sua piccola portata carsica, è parte di questa “alleanza locale”: ha nutrito comunità, irrigato campi, accolto riti religiosi e memorie popolari. Ogni intervento su di esso – sia di prelievo che di tutela – tocca un legame profondo tra territorio e vita.

Dissalatore e bene comune

Il progetto di Acquedotto Pugliese, già autorizzato e conforme agli standard UE, intende garantire acqua potabile a un’area particolarmente vulnerabile. I promotori assicurano sostenibilità: energia rinnovabile, salamoia poco salina, nessuna nuova opera invasiva sul fiume, deflusso ecologico controllato.

Le associazioni ambientaliste, però, chiedono di non trascurare le alternative: riduzione delle perdite idriche (in Puglia già in calo, con obiettivo 32,7% nel 2028), potenziamento del riuso agricolo, ampliamento degli invasi esistenti. Il rischio, secondo loro, è che un’unica grande opera distolga risorse da una strategia più ampia di gestione integrata.

La Dottrina Sociale della Chiesa

Il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa insegna che «l’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti» (n. 466). Ciò implica valutare ogni progetto non solo per l’efficienza tecnica, ma per l’impatto sociale, ambientale e culturale.

La scelta sul dissalatore non è dunque un “sì” o un “no” astratto, ma un discernimento:

- giustizia intergenerazionale: l’opera deve garantire acqua oggi senza compromettere il fiume domani;

- partecipazione: le comunità locali devono essere ascoltate e coinvolte;

- equità: l’acqua prodotta non deve diventare privilegio per pochi ma servizio per tutti.

Verso una cultura dell’acqua

In un tempo in cui il cambiamento climatico rende l’acqua più preziosa e contesa, serve un nuovo patto tra scienza, politica e comunità. Taranto può essere laboratorio di questa cultura dell’acqua: dove innovazione tecnologica e sapienza popolare si incontrano, dove tutela ambientale e giustizia sociale si rafforzano a vicenda.

La Chiesa, con le sue comunità, può essere coscienza critica e voce profetica, ricordando che ogni goccia custodita è un atto di pace e che «tutto è connesso» (Laudato si’, n. 91).

Se il dissalatore sarà parte di una strategia integrata, inclusiva e rispettosa del fiume, allora il Tara potrà continuare a raccontare, anche in futuro, storie di vita e non di privazione.