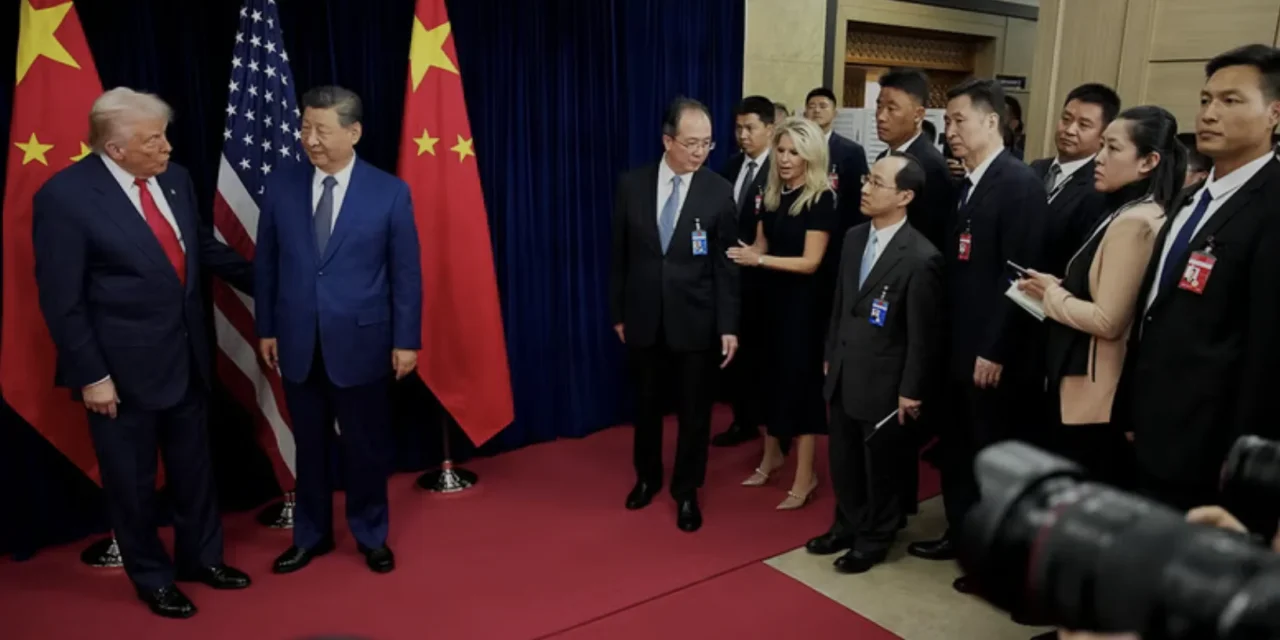

Tra cooperazione necessaria e competizione strutturale, Pechino e Washington provano a sottrarre l’economia alla logica dello scontro totale. Ma l’ordine alla ripresa dei test nucleari USA, lanciato da Trump poco prima del vertice, mostra quanto sia sottile il ghiaccio della stabilità.

Nel bilaterale di Busan c’è stata, insieme, scenografia e sostanza. La sostanza: una tregua commerciale di un anno, con un allentamento dei dazi USA e, da parte cinese, la sospensione delle nuove strette sulle terre rare e la ripresa di alcuni acquisti agricoli; collaborazione dichiarata su fentanyl e altri dossier tecnici. La scenografia: nel pre-vertice, Trump annuncia la ripresa dei test nucleari, mossa che rimbalza su tutto il summit come un tuono e ricorda che la competizione strategica resta il quadro di fondo.

Le due narrazioni che si sono incontrate

Il registro cinese è quello della continuità: “Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e amici”, ha ripetuto Xi, rivendicando un “consenso” raggiunto dai team economici e l’idea della “grande nave” delle relazioni che deve «mantenere la rotta» anche con mare mosso. È il lessico della stabilizzazione, tipico dei media ufficiali (Xinhua/Global Times), che insiste su cooperazione “win-win”, riforme interne e apertura come spazio per nuovi scambi.

Il registro americano è pragmatico e transazionale: riduzione selettiva dei dazi in cambio di impegni sulle terre rare e su alcuni flussi commerciali; ma senza arretrare sui nodi core (tecnologie, semiconduttori, sicurezza). È l’idea di una competizione “gestita”, con tregue a tempo, più che di una riconciliazione.

Una tregua economica sotto un cielo strategico carico

La mossa nucleare di Washington – annuncio di test “su base paritaria” con Russia e Cina – ha offuscato i progressi commerciali e suona come messaggio di deterrenza rivolto tanto a Mosca quanto a Pechino. Che sia teatro negoziale o cambio di dottrina, il risultato è chiaro: il regime di moratoria rischia di incrinarsi, con effetti a catena sulla non proliferazione. Le reazioni: peggioramento dell’incertezza segnalato da analisti e critiche immediatamente arrivate da Russia e Cina.

Oltre la “competizione contraddittoria”: il punto di flesso possibile

Perché Busan conta, allora? Perché istituzionalizza il “freddo controllato”: un armistizio economico che dà ossigeno alle filiere globali (terre rare, agroalimentare) e consente ai due Paesi di definire spazi di interdipendenza “accettabile”mentre prosegue la competizione su tecnologia, potenza marittima e standard. È, in filigrana, quel che diversi centri di analisi chiamano co-esistenza gestita: meno ideologia, più guard-rails, conflitto contenuto, nessuna illusione di ritorno al 2016.

La dinamica, però, resta reversibile. I segnali strutturali non cambiano: decoupling selettivo, sicurezza delle catene critiche, competizione normativa nell’Indo-Pacifico. La tregua di un anno non sana il contenzioso sui semiconduttori né quello su Taiwan; e la sovrapposizione tra agenda economica e segnali militari (vedi annuncio sui test) aumenta il premio al rischio.

Cosa significa per l’Europa (e per l’Italia)

Per gli alleati europei, e per l’Italia in particolare, Busan suggerisce tre linee operative:

- Ridurre vulnerabilità su input critici (terre rare, magneti, batterie), sfruttando la finestra della tregua per accelerare diversificazione e riciclo.

- Difendere lo spazio multilaterale su non proliferazione e controllo armamenti: la credibilità delle moratorie è un bene comune; l’UE può e deve alzare i costi politici di un ritorno ai test.

- Evitare allineamenti “a somma zero” sulla tecnologia: servono partenariati condizionati (standard, sicurezza, data governance) che tengano insieme competitività e valori.

Un giudizio di fondo

Busan non è la pace fredda, ma una pausa utile. Se reggerà, dipenderà da due fattori:

- che la logica del “guadagno a tempo” (truce annuale) non venga travolta da nuovi shock geopolitici;

- che i due leader traducano il linguaggio delle “amicizie” e dei “grandi Paesi” in meccanismi verificabili (su flussi, ispezioni, allerta crisi).

In controluce, resta la domanda etica e politica che ci riguarda: è possibile una sicurezza senza ricatto nucleare? L’annuncio sui test dice di no. Il lavoro della diplomazia – e della società internazionale – deve dire di sì, con la pazienza dei fatti.