L’immagine di un possibile faccia a faccia tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, seguito da un tavolo trilaterale con Donald Trump e, in un secondo tempo, con i leader europei, rappresenta la prima vera apertura diplomatica dall’inizio dell’invasione russa nel 2022. Una novità che potrebbe segnare un cambio d’epoca, ma che porta con sé ombre pesanti: il rischio che la pace si trasformi in una resa mascherata, o peggio in una nuova spartizione d’Europa.

La svolta dopo Alaska e Washington

Gli incontri della settimana scorsa hanno mutato il linguaggio stesso dei negoziati. Non si parla più di cessate il fuoco – slogan che Trump agitava nei mesi passati – ma di confini, garanzie, rinunce. In altre parole: una pace costruita sul riconoscimento de facto della presenza russa nei territori occupati, e su una neutralità forzata dell’Ucraina, che rinuncerebbe per sempre all’adesione alla NATO.

Putin, dal canto suo, sembra rassegnato a un’Ucraina che continuerà a gravitare nell’orbita economica e politica dell’Europa. In cambio, però, chiede di congelare l’attuale linea del fronte come confine geopolitico. È la logica della forza, non quella del diritto.

Le garanzie di sicurezza: promessa o illusione?

Su questo terreno si gioca la vera partita. L’ipotesi di un “articolo 5 bis” – una clausola di difesa collettiva a tutela dell’Ucraina – rischia di rimanere fragile carta se non accompagnata da una presenza concreta di forze internazionali. Da qui le tre ipotesi discusse in Europa:

- Una forza di peacekeeping armata, numerosa ma politicamente difficile da sostenere.

- Una forza tripwire, ridotta, con funzione di deterrente psicologico più che militare.

- Una forza di osservazione, simbolica, che tuttavia non impedirebbe nuove aggressioni.

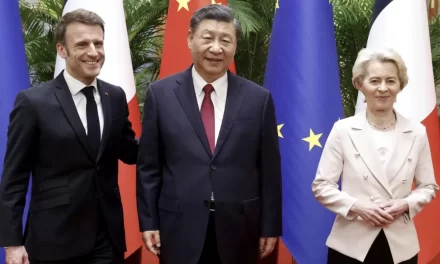

Nel frattempo, l’Italia – con Tajani e Meloni – insiste perché le garanzie siano effettive e operative entro fine anno. Francia e Regno Unito, con Macron e Starmer, cercano di tessere la rete di una “coalizione dei volenterosi”. Ma chi potrà davvero fermare gli “appetiti da orco” di Mosca, per usare le parole del presidente francese?

Trump va all’incasso

Dietro la retorica della pace, Trump si muove con la logica dell’uomo d’affari: Kiev si è impegnata ad acquistare 100 miliardi di dollari in armi americane, finanziate dall’Unione Europea, più altri 50 miliardi di investimenti congiunti per la produzione di droni. È un paradosso crudele: la guerra dovrebbe avvicinarsi alla fine, ma il mercato delle armi conosce il suo apice.

Pace o resa?

Come bioeticista cattolico non posso non interrogarmi: una pace fondata sulla cessione territoriale, sul rafforzamento dell’industria bellica e sul congelamento delle aspirazioni di un popolo è davvero pace, o è soltanto un compromesso instabile? La vera sicurezza non può nascere da confini imposti ma da un tessuto di giustizia condivisa.

Il Vangelo ci ricorda che “la pace è frutto della giustizia” (Is 32,17). Se l’Europa si limiterà a fare da garante militare senza affrontare le radici del conflitto – la paura russa di un accerchiamento, l’umiliazione storica, la fragilità politica ucraina, la corsa alle armi – allora la tregua di domani sarà la guerra di dopodomani.

Una lezione per l’Europa

La Chiesa, che ha conosciuto Yalta e i muri della Guerra Fredda, sa che la pace vera nasce da un equilibrio più alto di interessi e calcoli: quello della dignità umana. L’Europa deve chiedersi se vuole restare ostaggio della geopolitica delle potenze o se vuole essere davvero soggetto di pace.

La svolta in atto può essere un’occasione storica. Ma la pace non si compra con miliardi di dollari in armi: si costruisce con coraggio, verità e giustizia. Senza questo fondamento, il rischio è di proclamare la fine della guerra mentre si prepara il prossimo conflitto.