Mentre il conflitto in Ucraina entra nella sua fase di massima usura, la Federazione Russa ha trasformato il proprio esercito e il proprio apparato industriale in una macchina di guerra permanente. Un’analisi strategica mostra come Mosca stia cercando di vincere non solo sul campo, ma anche nella tenuta psicologica e nella capacità di resistere nel tempo — e perché questo, alla luce di valori cristiani e del diritto internazionale, dovrebbe preoccupare il mondo.

Il ritorno della strategia di attrito

Nel 2022 la Russia ha sperimentato una delle peggiori crisi militari della sua storia post-sovietica: logistica inadeguata, catene di comando lente e gravi perdite tra le truppe d’élite. Invece di ritirarsi, il Cremlino ha scelto la strada dell’escalation totale: mobilitazione di centinaia di migliaia di uomini, riconversione industriale, e una propaganda capace di trasformare il servizio militare in un “ascensore sociale” per le fasce marginali della popolazione.

Oggi, il fronte si muove lentamente ma inesorabilmente a favore di Mosca. Questo non grazie a manovre lampo, ma a una paziente guerra di logoramento — la stessa logica che, nella Prima Guerra Mondiale, portò al collasso dell’Impero Tedesco nonostante iniziali successi tattici.

Economia di guerra e incentivi monetari

Uno dei fattori chiave del rilancio militare russo è la monetizzazione del reclutamento. Stipendi dei soldati triplicati rispetto alla media nazionale, bonus d’ingaggio di decine di migliaia di dollari e compensazioni altissime per ferite o mutilazioni. Questa politica ha permesso di stabilizzare il fronte evitando una leva generale, limitando il rischio di proteste interne.

Da un punto di vista etico, questa “mercenarizzazione interna” solleva domande: il denaro come leva per la guerra spinge molti ad arruolarsi non per convinzione patriottica, ma per necessità economica. Nella prospettiva cristiana, ciò interroga profondamente il valore della vita umana e la dignità del lavoro rispetto alla logica del sacrificio bellico comprato.

Produzione e superiorità industriale

Mosca ha saputo trasformare la sua eredità industriale sovietica e le alleanze con Iran, Corea del Nord e Cina in un vantaggio strategico. La produzione di droni — come il Geran-2 — è aumentata esponenzialmente, così come quella di artiglieria e missili a corto raggio.

A livello dottrinale, il Cremlino sta tentando una versione aggiornata della “guerra totale”: ogni settore produttivo è potenzialmente al servizio dello sforzo bellico, con una pianificazione centralizzata che consente tempi rapidi di riconversione e implementazione.

Evoluzione tattica

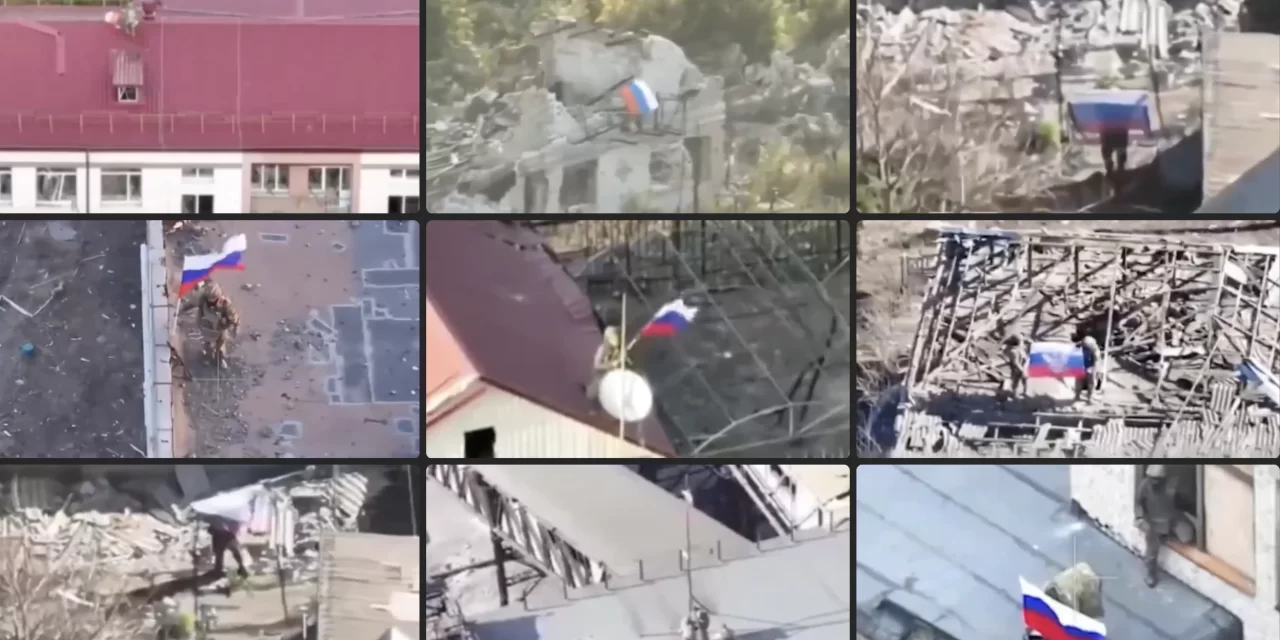

Dopo i fallimenti iniziali con le colonne corazzate, la Russia ha adottato una tattica di “infiltrazione totale”: piccoli gruppi, spesso su moto o mezzi leggeri, che avanzano coperti dai droni e tagliano linee di rifornimento ucraine. L’unità “Rubicon” — nucleo d’élite dei droni russi — è il simbolo di questa nuova fase, con tecnologia ottica anti-jamming e capacità di attesa prolungata dietro le linee nemiche.

Questa trasformazione mostra un esercito più adattivo e meno vincolato alle rigidità dottrinali precedenti, ma anche più spietato nel colpire infrastrutture civili, contravvenendo al diritto internazionale umanitario.

Considerazioni strategiche e morali

L’attuale conflitto è ormai un banco di prova per tre dimensioni:

- Resilienza economica: Mosca punta a resistere più a lungo di Kiev e dell’Occidente.

- Superiorità industriale: il ritmo di produzione bellica russo, se non contrastato, può saturare le difese ucraine.

- Guerra psicologica: mantenere alta la percezione interna di inevitabilità della vittoria, mentre si logora il morale avversario.

Alla luce della dottrina cristiana sulla pace, il quadro appare grave: la guerra di attrito tende a ridurre l’altro a “quantità” da erodere, anziché riconoscerlo come persona. Strategicamente, il rischio per l’Occidente è di restare intrappolato in un gioco temporale in cui il Cremlino, forte di un’autorità interna centralizzata, può permettersi orizzonti più lunghi.

Come stratega, leggo questo conflitto non solo come un confronto di forze, ma come un test di volontà collettiva. Come cristiano, vedo l’urgenza di una pace giusta che non nasca dalla resa del più debole, ma dal riconoscimento reciproco della dignità dei popoli. Senza un cambio di passo diplomatico e industriale, la “guerra di logoramento” rischia di diventare la condizione permanente dell’Europa orientale — con conseguenze che travalicano i confini ucraini e il nostro stesso sistema di valori.