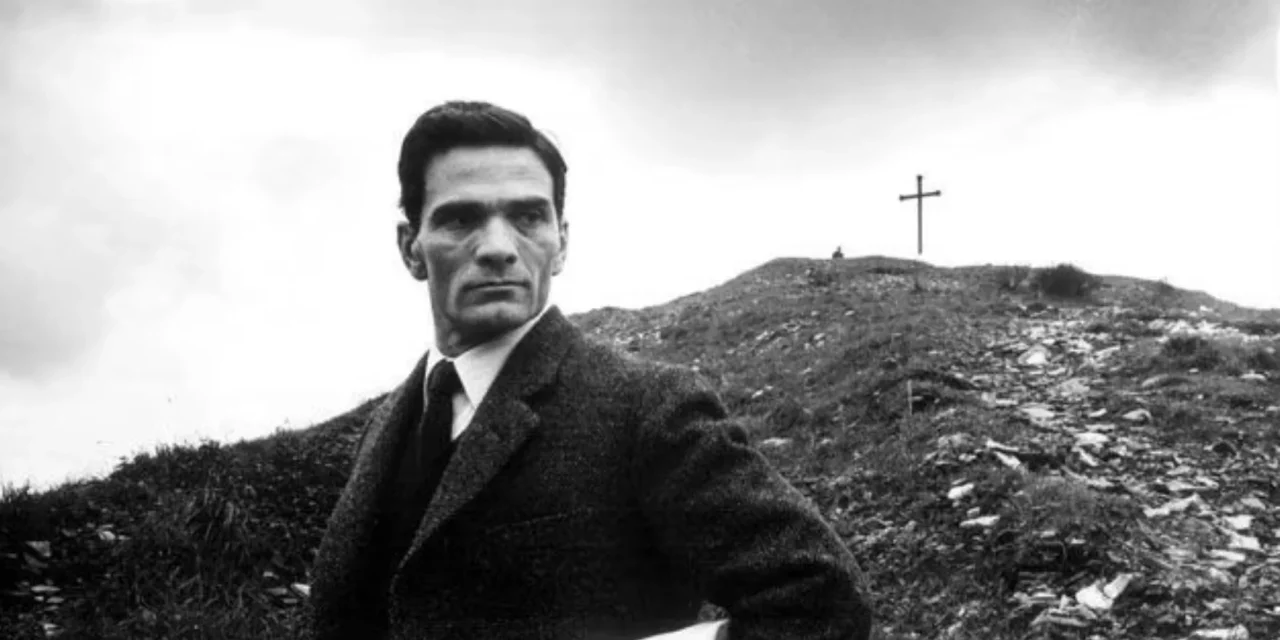

Cinquant’anni dopo la notte dell’Idroscalo, Pier Paolo Pasolini rimane una ferita aperta, una domanda bruciante, un profeta irrisolto del disagio italiano. In lui si intrecciano contraddizioni esplosive: comunista eretico e credente inquieto, scandaloso e purissimo, elitario e visceralmente popolare, poeta e cineasta, intellettuale aristocratico e fratello degli ultimi.

Ridurlo a uno slogan – “di sinistra”, “dissidente”, “maledetto”, “martire laico” – è ancora oggi un torto. Pasolini fu libero. E la libertà in Italia, soprattutto allora, era sospetta.

Difensore dei poveri o “disobbediente al partito”?

Il Pasolini politico non apparteneva a nessuna casa. Guardava il PCI e lo criticava; osservava la borghesia e la detestava; guardava la classe operaia e vedeva già nascere un nuovo conformismo di massa.

La sua vera patria erano le borgate romane: ragazzi, sottoproletari, corpi feriti dall’indigenza e dalla miseria morale. Lì trovava verità e poesia, lì cercava amore e rovina.

Non era “di destra”.

Non era “di sinistra” nel senso disciplinato del termine.

Era dalla parte degli ultimi, punto.

E proprio per questo – paradosso feroce – gli ultimi lo hanno tradito, o almeno così racconta la cronaca di quella notte.

La vita privata tra desiderio e abisso

Pasolini non nascose mai la sua omosessualità, ma non la trasformò in ideologia o militanza. La sua sordida ricerca di ragazzi delle borgate – spesso giovanissimi, poveri, vulnerabili – fu segnata da una tensione tragica: amore impossibile, desiderio, colpa, fascinazione per la purezza primitiva e attrazione per il rischio.

Oriana Fallaci, che lo amava con brutalità e tenerezza, scrisse che in quei ragazzi cercava una punizione, come un asceta che si flagella. Sono parole dure, ma colgono la tortura interiore di un uomo diviso tra spiritualità e caduta, bellezza e fango.

Il cristiano non giudica la persona; ma fotografa i drammi dell’umano. Pasolini non fu un santo – non lo pretese mai – ma portò la sua carne nel fuoco di una ricerca quasi mistica.

La notte dell’Idroscalo: verità scomode

2 novembre 1975.

Una cena a San Lorenzo con Ninetto Davoli. L’ultimo assegno lasciato alla trattoria. Poi Termini, un ragazzo incontrato, la litoranea, la sabbia, il buio.

Il corpo massacrato, Pino “la Rana” Pelosi accusato, poi ritrattazioni, ombre, ipotesi.

C’è chi parla di trappola politica legata ai dossier sul petrolio e sul potere economico.

C’è chi vede un regolamento criminale.

C’è chi sostiene la pista omosessuale degenerata in violenza.

E c’è chi – sempre più numeroso oggi – ritiene che Pasolini sapesse troppo e non doveva parlare.

La verità giudiziaria non è mai coincisa pienamente con quella storica.

Pasolini, che denunciava “il Palazzo”, potrebbe essere stato ucciso da quel Palazzo. O da chi lo frequentava. O da chi voleva farlo tacere.

Lui stesso, con disperata lucidità, sembrava presagirlo:

“Io so. Ma non ho le prove.”

Il poeta delle periferie

Moravia, al suo funerale, lo disse:

prima di tutto un poeta.

E poeti così ne nascono pochissimi.

Pasolini vide prima degli altri:

- la mutazione antropologica dell’Italia televisiva

- la morte delle culture popolari

- l’omologazione consumista

- la fine dell’innocenza contadina

- la solitudine dell’uomo moderno

Aveva l’intuizione del profeta e la rabbia del moralista.

Nelle sue Ceneri di Gramsci, nella Supplica a mia madre, in La religione del mio tempo vibra una nostalgia struggente: il sacro che ritorna, l’innocenza perduta, un Cristo che lui non poteva amare, ma non smise mai di cercare.

Il cinema come Vangelo rovesciato

Il cinema di Pasolini non spiega: lacera.

I suoi film sono parabole laiche:

Accattone, Mamma Roma, Teorema, Il Vangelo secondo Matteo – quest’ultimo forse la più alta opera cinematografica mai dedicata a Cristo, lodato perfino dal mondo cattolico.

Il Vangelo secondo Matteo non è film confessionale: è grido, stupore, tremore davanti a un Dio che rompe il mondo.

La fede, in Pasolini, è nostalgia.

Una nostalgia ferita, che non guarisce mai.

Oltre i fantasmi: perché Pasolini resta

Al di là del fango, dell’eros, delle ombre e dei segreti, resta la sostanza:

un’intelligenza rara, un amore feroce per la verità, una compassione radicale per gli ultimi.

Pasolini amava i poveri non come categoria politica, ma come persone.

E questo lo rende ancora oggi scomodo: né icona di partito, né eroe morale.

Forse è questo che ancora ci chiede, dalla notte di Ostia: non santificarlo, non scandalizzarci, ma guardare dove lui guardava:

verso chi non ha voce, verso chi nessuno guarda.

E continuare a domandare, senza paura, come lui fece fino all’ultimo respiro:

“Qual è la verità, e chi la nasconde?”

Cinquant’anni dopo, Pier Paolo Pasolini resta un faro intermittente: non illumina sempre, ma quando lo fa, acceca.

Ci costringe a scegliere tra la comodità delle maschere e il rischio della verità.

E forse non c’è eredità più alta di questa.