Sotto le luci di Monaco, l’Europa scopre che l’ombrello nucleare non basta a farne una potenza: Macron e Merz si sfidano sulla leadership e sulla strategia, mentre la frattura con gli Usa diventa il nuovo sfondo obbligato e Bruxelles predica riarmo comune. Da Addis Abeba, Meloni prova a tenere insieme Atlantico e autonomia, ma la domanda resta una sola: chi parla – davvero – a nome dell’Europa?

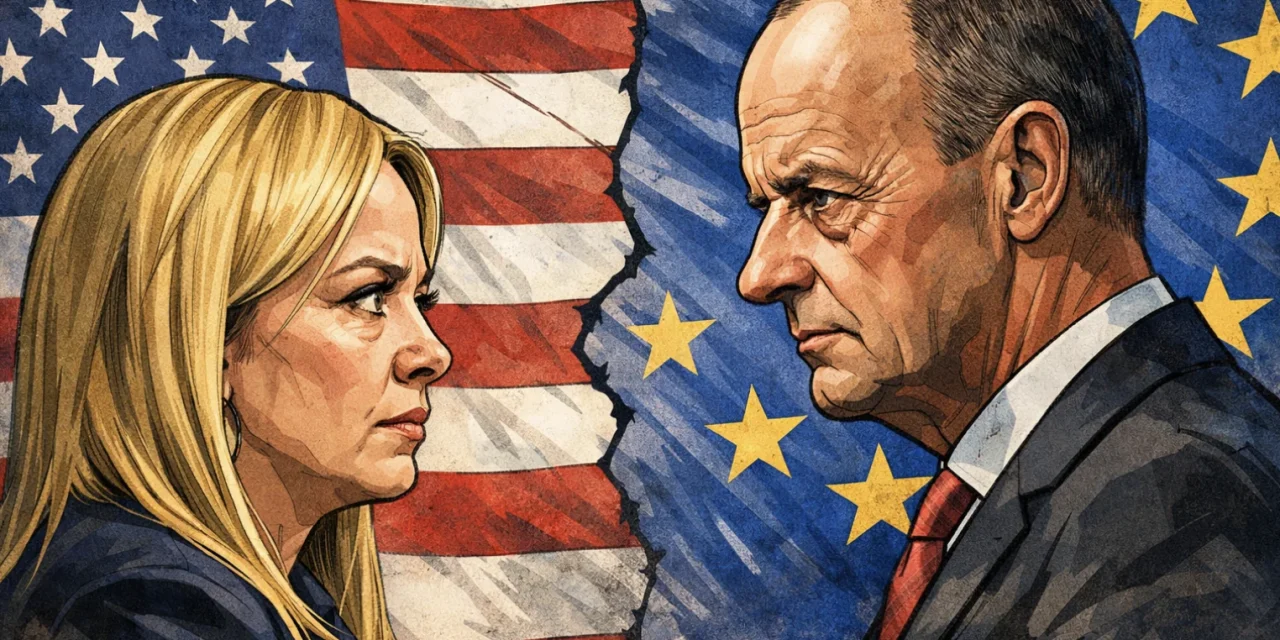

C’è un’immagine che resta, a fine prima giornata della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco: due leader che si rispondono come in un ping-pong, colpi rapidi e studiati, mentre sopra il tavolo incombe un “ombrello” – nucleare, certo – ma anche simbolico, perché oggi l’Europa sembra vivere così: al riparo di qualcosa che non controlla del tutto, eppure costretta a decidere in fretta come stare al mondo. Il titolo del rapporto di quest’anno, Under Destruction, non è un vezzo editoriale: è la didascalia di un’epoca che non si limita a cambiare; sembra disfare i suoi stessi pilastri.

Friedrich Merz ha aperto i lavori con l’amara franchezza di chi vuole segnare un punto politico interno e, nello stesso gesto, lanciare un segnale esterno: tra Europa e Stati Uniti si è aperto un divario che non si cura con la nostalgia atlantica. “La guerra culturale del MAGA non è la nostra”, ha detto, prendendo le distanze da un immaginario che in Europa suona spesso come esportazione di polarizzazione. E insieme ha promesso la trasformazione della Bundeswehr nell’esercito convenzionale più forte d’Europa: parole che, in Germania, non sono mai solo parole.

E qui entra in scena Emmanuel Macron, che ha risposto non tanto a Merz quanto all’idea di Merz: una Germania che “torna” potenza guida, e un’Europa che si adegua. Il presidente francese ha rilanciato un’altra grammatica: non il riarmo in ordine sparso, ma una difesa europea; non la somma delle ambizioni nazionali, ma un disegno comune; non l’illusione dell’autarchia strategica, ma una architettura europea che includa anche la deterrenza, a partire dal fatto – oggi ripetuto senza più imbarazzo – che Parigi sta discutendo con alleati di un orizzonte nucleare “condiviso”.

È un duello che rivela una verità più grande: l’Europa non litiga sul fine (restare in piedi nel disordine), litiga sul soggetto. Chi parla per l’Europa? Chi ne incarna la leadership? La Francia offre la deterrenza come “bene politico” da europeizzare; la Germania offre massa, industria, capacità convenzionale e – soprattutto – la volontà di tornare al centro della scena. Ma l’unità, oggi, non è un sentimento: è una fatica. E la fatica aumenta quando lo stesso Merz, pur invocando partnership, sposta l’asse lessicale dalla “integrazione europea” a una rete globale di partenariati (Canada, Giappone, India, Brasile, Turchia…), come se l’UE fosse necessaria ma non più sufficiente.

In mezzo, Bruxelles ripete il suo rosario pragmatico: “da anni sentiamo che l’Europa deve fare di più”. Ursula von der Leyen e Mark Rutte suonano lo spartito della responsabilità europea – più spesa, più capacità, più prontezza – e lo fanno con una consapevolezza nuova: non si tratta più solo di “convincere Washington”, ma di reggere anche quando Washington cambia musica.

A rendere tutto più straniante è la contemporaneità dei palcoscenici. Mentre a Monaco si discute di rift transatlantico e ombrelli nucleari, a Addis Abeba – nel pieno della diplomazia africana – Giorgia Meloni sceglie un’altra cornice: il Piano Mattei, la retorica del “ponte” tra Europa e Africa, e una proposta concreta come la clausola di sospensione del debito in caso di shock climatici. È un modo per dire che la politica estera non è solo deterrenza: è anche credibilità nel Sud globale, in un momento in cui la competizione geopolitica passa per energia, infrastrutture, clima, migrazioni.

E però anche qui l’America rientra dalla finestra. Meloni, interpellata sul discorso di Merz e sulle critiche al mondo MAGA, prende le distanze: non è “tema di competenza dell’Unione”. Ma nello stesso respiro annuncia la disponibilità dell’Italia a partecipare – da osservatore, per ragioni di compatibilità costituzionale – al “Board of Peace” voluto da Trump, con una riunione prevista a Washington il 19 febbraio 2026. È un equilibrismo tutto italiano: non rompere con l’Europa, non rompere con gli Stati Uniti, tenere un piede nel Mediterraneo e un piede dove passa la decisione.

Qui sta il punto più delicato – e più “da elzeviro” – di queste ore: l’Europa sembra vivere una nuova adolescenza strategica, in cui cresce in fretta ma non ha ancora una voce unica. Da un lato, riscopre la deterrenza e la hard power come grammatica inevitabile; dall’altro, capisce che senza una politica estera che parli anche al resto del mondo (Africa in testa) la sua autonomia resterà un concetto difensivo, non un progetto. Monaco chiede muscoli; Addis Abeba chiede sguardo lungo. E l’Europa, oggi, appare come un continente che cerca insieme un tetto e una direzione: il tetto per non bagnarsi nel temporale del disordine globale, la direzione per non confondere l’autonomia con la solitudine.

In fondo, la partita di ping-pong tra Macron e Merz è meno un litigio che un sintomo: quando la storia accelera, le nazioni tornano a chiedersi chi sono. Il rischio è che l’Europa si riduca a un mosaico di identità che si difendono; la sfida è diventare un’identità che decide. Perché nel nuovo secolo – che a Monaco chiamano “sotto distruzione” – non vince chi urla più forte, ma chi riesce a trasformare la paura in architettura, e l’architettura in pace credibile.