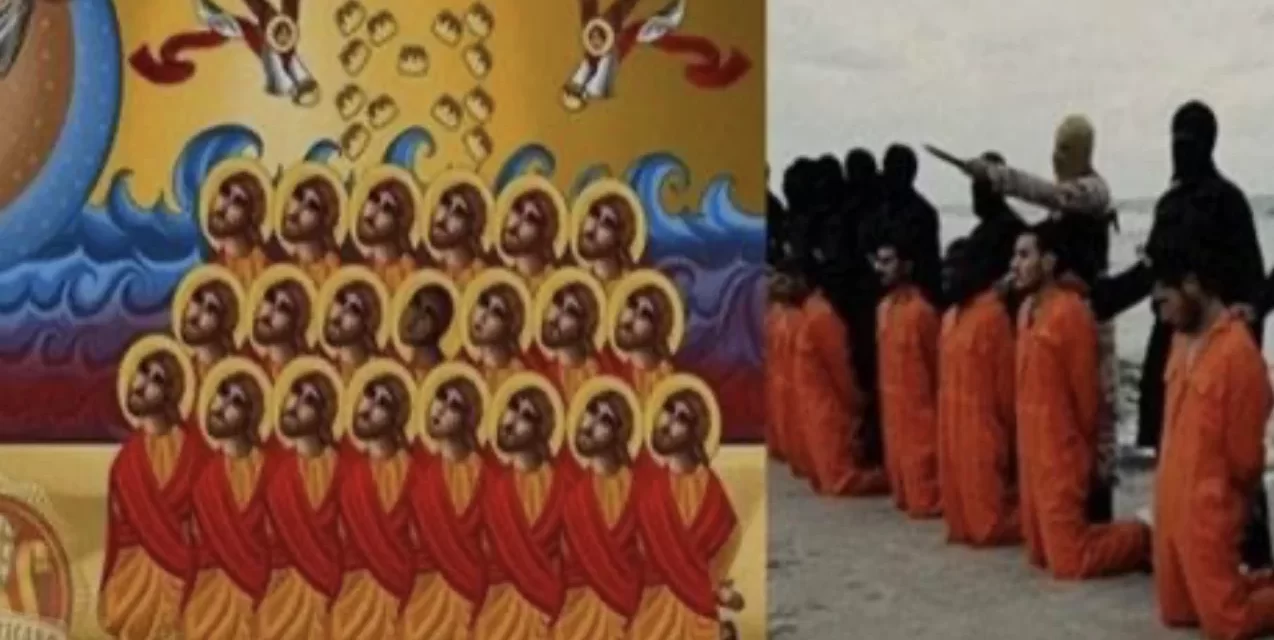

Ci sono nomi che da soli spalancano un mondo. Non servono lunghe biografie per raccontarli: bastano i fatti. Una suora di Chiavenna, Maria Laura Mainetti, che nel 2000 accolse tre ragazze sbandate e ricevette in cambio colpi di pietra, perdonando fino all’ultimo respiro. Oppure ventuno giovani copti ortodossi, inginocchiati sulla spiaggia libica di Sirte nel 2015, che preferirono morire sgozzati piuttosto che rinnegare Cristo. Sono icone del XXI secolo che ci dicono che il martirio non è un ricordo del passato, ma un dramma e una grazia che continua.

Il 14 settembre, festa dell’Esaltazione della Santa Croce, la Chiesa universale farà memoria di questi e di altri 1.624 testimoni della fede uccisi negli ultimi venticinque anni. Papa Leone XIV presiederà a San Paolo fuori le Mura una celebrazione ecumenica che porta con sé un significato straordinario: non solo raccoglierà il grido e la speranza di cattolici, ortodossi, evangelici e di altre confessioni cristiane, ma sarà l’unico evento ecumenico ufficiale dell’Anno Santo. Un segno eloquente: nel sangue dei martiri le divisioni tra Chiese non esistono più.

I dati presentati dalla Commissione per i nuovi martiri, voluta da papa Francesco nel 2023, sono impressionanti. L’Africa guida la tragica classifica con 643 vittime, travolte dal terrorismo jihadista o da conflitti tribali e criminali. In Asia i cristiani caduti sono 357, spesso sorpresi in preghiera nelle chiese. Le Americhe contano 304 testimoni, colpiti dalla violenza del narcotraffico e dalla corruzione che divora intere regioni. In Europa, 43 martiri in patria e 110 in altri continenti, soprattutto missionari che hanno dato la vita lontano dalla loro terra. Ogni numero custodisce un volto, un nome, una storia che chiede di non essere dimenticata.

Questa memoria non è un esercizio di statistica, ma un atto di giustizia e di speranza. Come ha ricordato Andrea Riccardi, se il Novecento è stato segnato da regimi totalitari che hanno perseguitato i cristiani in blocco, il nostro tempo conosce persecuzioni più frammentate ma non meno feroci: cartelli criminali, estremismi religiosi, Stati falliti. È una geografia diversa, ma il risultato è lo stesso: la fede è vissuta fino al dono della vita.

La celebrazione di domenica non si limita a ricordare: interpella. Ci chiede se sappiamo vivere oggi con un frammento del coraggio che hanno avuto loro, i martiri. Don Marco Gnavi, segretario della Commissione, ha parlato di “provocazione”: in un mondo dominato dalla paura e dalla chiusura, questi uomini e donne ci mostrano che si può affrontare l’odio con amore, la violenza con perdono, la notte con una speranza più forte della morte.

L’ecumenismo del sangue, espressione cara a Giovanni Paolo II, diventa qui carne e volto. Nel martirio la Chiesa è già una, senza distinguo di rito o di appartenenza. Per questo la presenza di ventiquattro delegati di altre confessioni cristiane non è solo un gesto simbolico, ma un riconoscimento di comunione reale. Il sangue dei martiri parla una lingua che nessun teologo da solo potrebbe inventare: è il linguaggio universale del Vangelo vissuto fino in fondo.

In fondo, il senso di questa commemorazione è tutto qui: mostrare che la fede non è un’idea da custodire in biblioteca, ma una vita che si offre, una speranza che si dona. I martiri del nostro tempo sono semi gettati nella terra del XXI secolo. E il compito di chi resta è custodirne la memoria perché diventi frutto di pace, riconciliazione e fraternità.

Se il Giubileo è davvero un tempo di rinnovamento spirituale, allora i martiri sono la sua sorgente più limpida. Loro non hanno predicato grandi discorsi, non hanno avuto il tempo di scrivere libri. Hanno pronunciato una sola parola: “sì”. Sì a Cristo, sì al Vangelo, sì alla vita donata. E quel “sì” oggi risuona come la risposta più vera alla domanda che abita anche noi: per che cosa vale la pena vivere e morire?