Tra corruzione, povertà e promesse mancate, il Paese sull’orlo della guerra civile cerca un futuro possibile

Il Madagascar sta vivendo ore drammatiche. Il presidente Andry Rajoelina, fuggito all’estero “per difendere la mia vita”, non si dimette ma scioglie l’Assemblea nazionale. Intanto Antananarivo è nelle mani dei manifestanti della cosiddetta “Generazione Z”, un movimento spontaneo di giovani che non ha più paura di gridare la propria fame di giustizia. Polizia e gendarmi si sono uniti a una parte dell’esercito, ormai solidale con la piazza. È il collasso di un ordine fragile, fondato su promesse tradite e su un’economia bloccata da anni di corruzione e inefficienza.

Una generazione tradita

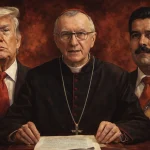

Le rivolte non sono scoppiate all’improvviso. Vengono da lontano, dalle campagne senza elettricità e dalle città senz’acqua, dove il costo della vita cresce e la speranza diminuisce. La gioventù malgascia, più connessa e istruita che mai, non si accontenta più di parole. Come ha detto monsignor Fabien Raharilamboniaina, presidente della Conferenza episcopale, “c’è una sfiducia diffusa: il governo ha fatto molte promesse, ma ne ha mantenute poche”. È la fotografia di un tradimento politico e morale.

Gli ospedali costruiti ma mai aperti, i fondi per le borse di studio svaniti, le periferie abbandonate, sono diventati simboli di un potere che ha perso contatto con la gente. Ora il popolo — e soprattutto i giovani — ha detto basta.

Il rischio della guerra fratricida

“Cosa può succedere adesso? La guerra civile”, ha avvertito il vescovo di Morondava. Una guerra non solo tra civili e governo, ma persino tra i militari, ormai divisi nella lealtà e nella coscienza. È il rischio estremo di ogni società che smette di ascoltare.

La Chiesa cattolica, radicata nel Paese e vicina ai poveri, si è fatta voce della moderazione. “Abbiamo chiesto ai leader di dialogare direttamente con il popolo — dice Raharilamboniaina — ma non hanno lasciato parlare, non hanno permesso che la gente gridasse il proprio dolore”. In queste parole si sente l’eco di altri conflitti africani degenerati proprio quando il potere ha scelto di chiudere la porta del confronto.

La profezia del dialogo

La voce dei vescovi non è diplomatica: è profetica. “Pregate, e non cedete alla violenza”, ripetono, indicando la sola via possibile — quella del dialogo nazionale, inclusivo, senza umiliare nessuno ma ascoltando tutti.

È una posizione che ricorda quella assunta dalla Chiesa del Congo negli anni della crisi di Kabila, o dai vescovi del Sudan del Sud nei mesi più sanguinosi della guerra civile. Là dove le istituzioni collassano, la Chiesa resta spesso l’unica autorità morale credibile, capace di parlare a esercito e popolo, ai giovani e agli anziani, senza interessi di potere.

Un appello al mondo

La comunità internazionale, come ricorda il vescovo, ha chiesto il rispetto della Costituzione, ma la risposta non può essere solo diplomatica. L’Africa non ha bisogno di dichiarazioni di principio, ma di solidarietà vera, di mediazioni competenti, di investimenti che ridiano lavoro e dignità.

L’Unione Africana, le Nazioni Unite e l’Unione Europea dovrebbero sostenere il dialogo interno, non limitarsi alla condanna del caos. Perché la crisi del Madagascar non è un caso isolato: è il volto più estremo di un continente giovane e impaziente che non accetta più l’ingiustizia come destino.

Il Vangelo nella tempesta

Nel Paese dove più del 70% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, la Chiesa è spesso l’unica luce accesa. Nelle parole di mons. Raharilamboniaina — “non usate le armi contro il popolo; il popolo va amato, accompagnato, ascoltato” — risuona la forza evangelica di don Tonino Bello, che amava dire: “In un mondo che prepara la guerra, la Chiesa deve preparare la pace”.

E la pace, anche in Madagascar, si prepara con gesti umili: ascoltare, perdonare, costruire fiducia, creare spazi di parola.

Forse è da qui che il Paese risorgerà: dal coraggio di un popolo giovane e dalla voce di una Chiesa che, ancora una volta, si pone come coscienza morale di una nazione ferita.