Lead. Non è ancora una dottrina, non è un trattato, non è una decisione. È qualcosa di più sottile e, proprio per questo, più rivelatore: l’Europa ha ricominciato a parlare di nucleare come di un’opzione “discutibile”, non come di un tabù impronunciabile. Quando Friedrich Merz ammette che sono partiti colloqui preliminari su un sistema condiviso con Regno Unito e Francia, il vero evento è il cambio di lessico: la deterrenza non è più un’eredità automatica, ma una domanda aperta.

La frase del cancelliere — cauta, quasi notarile: “i tempi non sono maturi” — contiene però un’ansia adulta: la percezione che l’ombrello americano non sia più un dato naturale, ma un equilibrio che può oscillare. Non servono proclami per capire da dove arrivi questa inquietudine: basta osservare la torsione delle relazioni transatlantiche sotto Donald Trump, con alleati messi alla prova, promesse rinegoziate, fedeltà trattate come pedine. In questo clima, Berlino — vincolata a non dotarsi di armi atomiche — testa il terreno: non “la bomba tedesca”, ma una soluzione europea che integri, senza spezzare, l’architettura esistente.

È qui che la politica incontra la tecnica. Il presidente della commissione Difesa del Bundestag, Thomas Roewekamp, insiste su un punto: la Germania non ha missili né testate, ma ha capacità industriali e tecnologiche che potrebbero contare in un progetto comune. È una formula ambigua, e proprio per questo efficace: non si rivendica l’arma, si rivendica il sapere che rende l’arma pensabile. L’Europa riscopre così la logica delle soglie: ciò che non si può fare formalmente, lo si prepara come possibilità.

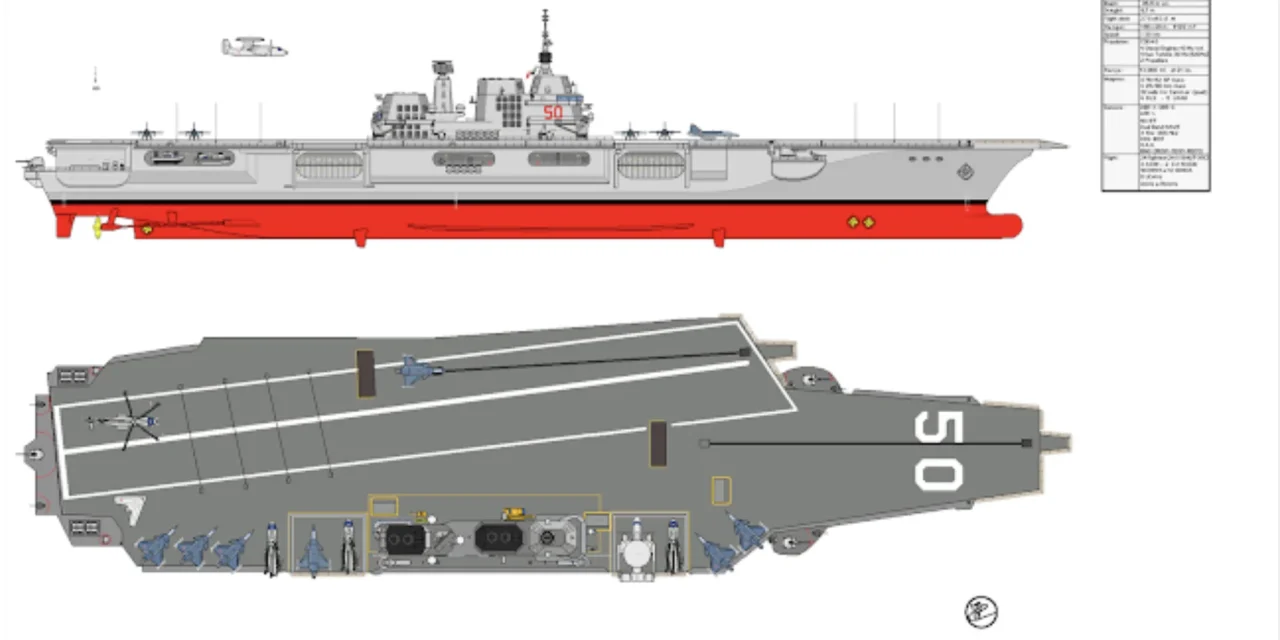

Dentro questa stessa grammatica rientra anche l’Italia, con un dettaglio che sembra laterale ma non lo è: le ricostruzioni degli ultimi mesi sulla prospettiva — per ora solo allo stadio di studio e di “orizzonte” — di una futura portaerei a propulsione nucleare. Propulsione non significa testata; autonomia navale non significa arsenale strategico. Ma il passaggio culturale è identico: tornare a maneggiare il nucleare come tecnologia “normale”, come strumento di status e di proiezione, come filiera industriale da acquisire. E quando una tecnologia diventa normale, cambia anche il modo in cui una comunità politica pensa sé stessa nel mondo.

Qui la memoria storica pesa. L’Italia ha già conosciuto, in piena Guerra fredda, la tentazione di entrare nel club della propulsione nucleare navale. Il nome era quasi programmatico: “Guglielmo Marconi”, progetto di sottomarino nucleare sostenuto dall’allora ministro della Difesa Giulio Andreotti (1959). L’idea non nacque come capriccio: era il riflesso di un’epoca in cui la modernità militare si misurava anche su ciò che gli alleati erano disposti a condividere — e su ciò che preferivano tenere in cassaforte.

Sul punto specifico che viene spesso evocato — la presunta “titubanza” britannica che avrebbe bloccato l’Italia — le evidenze disponibili non restituiscono una conferma netta e decisiva. Nelle ricostruzioni più documentate, il fattore determinante appare piuttosto la chiusura del rubinetto tecnologico da parte degli Stati Uniti e, in generale, l’estrema gelosia con cui le grandi potenze custodiscono la propulsione nucleare navale: non un semplice know-how, ma un mondo di procedure, materiali, sicurezza, catene industriali e segreti. La lezione di quel tentativo è semplice e ancora attuale: nel nucleare “navale” la dipendenza dagli altri non è un incidente; è spesso la regola.

E allora il quadro si ricompone: Berlino discute un ombrello europeo perché percepisce l’instabilità del garante; Roma torna a flirtare con la propulsione nucleare perché intuisce che la sovranità, oggi, non è solo politica estera ma anche accesso a tecnologie critiche. Non è un ritorno al Novecento: è, semmai, la fine dell’illusione post-Novecento, quella per cui la sicurezza fosse una rendita e la deterrenza una polizza pagata da altri.

Resta una domanda di fondo, che nessun comunicato può eludere: se l’Europa vuole davvero prendere sul serio questa discussione, è pronta a ciò che il nucleare comporta? Non solo in termini industriali e militari, ma in termini morali e istituzionali: controllo democratico, responsabilità, disciplina, trasparenza compatibile con il segreto, cultura della sicurezza, capacità di pensare in decenni e non in legislature. Perché il nucleare — anche solo evocato — non perdona l’improvvisazione: o è cintura di sicurezza costruita con rigore, o diventa feticcio geopolitico buono per i titoli e pessimo per la storia.