Malgrado la transizione energetica viviamo ancora nella dipendenza dagli idrocarburi. La spinte predatorie delle potenze egemoni sulle terre che possiedono giacimenti petroliferi innescando l’epifenomeno di un nuovo colonialismo. L’indignazione internazionale viene mascherata da una retorica trumpiana che in Venezuela parla di lotta al narcotraffico e in Nigeria di crociata antimaomettana. La visione di Enrico Mattei, fondatore dell’ENI, risultava profetica e oggi quanto mai attuale .

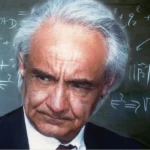

C’è una parola che oggi torna con insistenza nel lessico geopolitico: energia. Ma prima che diventasse un campo di battaglia tra algoritmi finanziari, sanzioni incrociate e corridoi strategici, in Italia l’energia fu un atto politico nel senso più alto del termine. Quel nome è Enrico Mattei.

Mattei non pensava il petrolio come una merce neutra, ma come leva di emancipazione nazionale. L’Italia usciva dalla guerra sconfitta, povera, senza colonie e senza risorse. Il dogma dominante — anglosassone — diceva che il Paese doveva rassegnarsi a un ruolo marginale. Le “Sette Sorelle” controllavano tutto: estrazione, raffinazione, trasporto, prezzi. A chi non stava al gioco, restava il buio.

Mattei scelse un’altra strada: rompere il cartello.

La sua intuizione fu semplice e rivoluzionaria: offrire ai Paesi produttori condizioni più giuste. Non il classico 50-50 imposto dalle major, ma il 75% agli Stati proprietari delle risorse, lasciando all’ENI il resto e il know-how. Era un patto politico prima che economico, fondato su rispetto, sviluppo e sovranità. Per questo Mattei parlava con Nasser, con l’Iran, con l’Algeria in lotta per l’indipendenza, con l’Africa che cercava di liberarsi dal neocolonialismo.

Non era ideologia. Era realismo strategico.

L’ENI divenne così una potenza anomala: un’azienda pubblica che agiva come uno Stato, e uno Stato che usava l’energia come diplomazia. Oleodotti e contratti sostituivano le cannoniere. Dove altri esportavano dominio, Mattei esportava alleanze.

Troppo.

La sera del 27 ottobre 1962, l’aereo di Enrico Mattei precipitò a Bascapè. Incidente, si disse. Per decenni. Poi le indagini, i depistaggi, le perizie, i silenzi. Tracce di esplosivo. Testimoni scomparsi. Un puzzle incompleto, ma eloquente. Mattei dava fastidio a troppi: alle major, ai servizi, a equilibri geopolitici che non ammettevano deviazioni.

La dietrologia, in questo caso, non è paranoia: è il nome che diamo alle verità senza archivio.

Con Mattei morì un uomo, ma non la sua idea. L’ENI sopravvisse, si trasformò, attraversò privatizzazioni, crisi petrolifere, mutazioni del mercato globale. Ma, a differenza di molte altre ex partecipazioni statali, non si è dissolta. Ha conservato un tratto distintivo: la presenza nei luoghi difficili, la capacità di negoziare con governi complessi, una vocazione internazionale che non rinnega l’interesse nazionale.

Oggi l’ENI non è più soltanto petrolio. È gas, transizione energetica, rinnovabili, ricerca, Africa e Mediterraneo. È una delle poche grandi aziende europee che sanno ancora stare sul terreno geopolitico, non solo su quello finanziario. In un mondo che parla di decarbonizzazione ma continua a consumare energia come potere, l’ENI resta un attore credibile.

E non è un caso che l’Italia, quando cerca spazio nel Mediterraneo allargato, torni sempre lì: al modello Mattei. Lo si cita, lo si evoca, lo si riduce a slogan. Ma il suo lascito è più esigente: significa pensare l’energia come strumento di equilibrio, non di rapina; come politica estera, non come rendita.

Mattei aveva capito una cosa che oggi rischiamo di dimenticare: non esiste sovranità senza energia, e non esiste energia neutrale. Ogni pozzo, ogni tubo, ogni contratto è una scelta di campo.

Finché l’ENI continuerà a portare con sé questa consapevolezza — e finché l’Italia saprà esserne all’altezza — Mattei non sarà solo un nome inciso su una lapide, ma una strategia ancora viva.

E forse, ancora scomoda.