Il premio Nobel per la Pace assegnato a Corina Machado è stato pilotato in funzione del rovescio del presidente Maduro in Venezuela

Quando un premio nato per disarmare le coscienze viene utilizzato per armare le narrazioni, qualcosa si spezza. Non è solo una polemica, né una disputa ideologica: è una frattura simbolica. L’assegnazione del Premio Nobel per la Pace a María Corina Machado ha aperto una ferita profonda nel senso stesso di quel riconoscimento, tanto da spingere Stella Assange, moglie di Julian Assange, a sostenere e rendere pubblico un atto legale di straordinaria durezza contro la Fondazione Nobel e le autorità competenti.

La contestazione non riguarda l’appartenenza politica della premiata, ma il significato giuridico e morale del premio. Secondo l’atto promosso da Assange, il fondo Nobel – per volontà testamentaria del suo fondatore e per le leggi che lo regolano – non può essere impiegato in alcun modo per favorire la guerra, l’aggressione militare o il rovesciamento violento di governi sovrani. Eppure, nel caso venezuelano, il Nobel sarebbe stato trasformato in uno strumento di legittimazione per una strategia apertamente orientata al cambio di regime, sostenuta da potenze straniere e presentata come imperativo morale.

Qui il paradosso diventa insostenibile. Un premio che dovrebbe onorare la fraternità tra le nazioni viene attribuito a una figura che ha invocato sanzioni, pressioni internazionali e persino l’intervento militare come via d’uscita dalla crisi del proprio Paese. La pace, in questa prospettiva, non è più il fine, ma il linguaggio con cui si giustifica il conflitto. Non un argine, ma una copertura.

La moglie di Assange – avvocata per i diritti umani, da anni impegnata nella difesa di suo marito contro persecuzioni giudiziarie e politiche – ha dato voce pubblica a una preoccupazione più ampia: che il Nobel per la Pace sia diventato un dispositivo di soft power, capace di “ripulire” strategie di forza rivestendole di autorevolezza morale. Un premio che, così utilizzato, rischia di violare non solo il suo spirito originario, ma anche le leggi che lo vincolano.

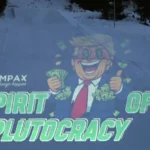

A rendere il quadro ancora più opaco è il contesto in cui la decisione è maturata: reti di fondazioni, think tank, ambienti politici e mediatici che da anni sostengono apertamente il cambio di regime in Venezuela. In questo intreccio, il Nobel appare meno come un riconoscimento imparziale e più come un acceleratore politico, capace di spostare consensi, risorse e legittimità internazionale. La pace, ridotta a brand, perde la sua funzione critica e diventa leva.

Non è la prima volta che il Premio Nobel per la Pace suscita scandalo. La sua storia è costellata di assegnazioni discutibili, spesso giustificate in nome del “realismo geopolitico”. Ma qui la questione è più radicale: se il denaro e il prestigio del Nobel possono essere messi al servizio di una strategia che contempla la violenza come opzione, allora il premio smette di essere un orizzonte etico e diventa parte del problema.

In questo senso, la presa di posizione di Stella Assange non è un atto di parte, ma un richiamo al limite. Al limite tra pace e guerra, tra diritto e propaganda, tra simbolo e potere. Perché quando la pace viene premiata in chi la usa come grimaldello per il conflitto, non è solo un errore di valutazione: è una resa culturale.

E le rese culturali, prima o poi, presentano il conto. Non ai comitati, non alle fondazioni, ma ai popoli che si ritrovano a subire guerre “giuste”, sanzioni “umanitarie” e interventi “necessari”. In quel momento, il Nobel per la Pace non appare più come una luce, ma come un’ombra.