In atto un processo di destabilizzazione in Asia orchestrato dagli USA in chiave anti-cinese

C’è una parola che invecchia male, eppure torna puntuale: spontaneo. Ogni volta che una piazza giovane incendia una capitale, ogni volta che un governo cade sotto la pressione di cortei, slogan, live-stream, l’Occidente (e non solo) ha il riflesso di chiamare “spontaneo” ciò che, a guardarlo da vicino, assomiglia spesso a un ibrido: rabbia vera, certo; ma anche addestramento, infrastruttura, selezione dei temi, coaching, reti. Il Nepal, dopo le violenze di settembre 2025 e il crollo del governo, è diventato l’ultima cartina di tornasole di questa ambivalenza: la rivolta come impulso generazionale e, insieme, come dispositivo.

I fatti pubblici di quella settimana li conosciamo: la decisione di bloccare diverse piattaforme social (ufficialmente per questioni regolatorie) accese le proteste “Gen Z”; il bilancio fu pesante, con decine di morti e un Paese scosso fino alla resa del premier K. P. Sharma Oli; nella fase di vuoto politico, una parte del movimento si organizzò online e contribuì a convergere su un nome per la guida ad interim, in un esperimento di “democrazia digitale” che fece il giro del mondo.

Fin qui, la cronaca. Ma la cronaca — quando incrocia la geopolitica — raramente resta neutra. E infatti, a dicembre, cominciano a circolare e a essere discussi documenti (presentati come “trapelati”) che aprirebbero un secondo livello: programmi di formazione e finanziamento, a guida statunitense, rivolti a giovani attivisti nepalesi, con moduli su advocacy, campagne, comunicazione digitale e organizzazione di proteste. Uno dei testi più citati online è un report che porta il titolo Yuva Netritwa: Paradarshi Niti (Youth Leadership: Transparent Policy) e che si presenta come “narrative report” legato a iniziative NED/IRI.

Non è necessario — né serio — saltare direttamente alla conclusione più rumorosa (“colpo di Stato pilotato”). La prudenza, qui, è un dovere: i documenti vanno verificati, contestualizzati, confrontati con fonti indipendenti e con le prassi (note) di programmi analoghi. Ma c’è un punto che merita già di essere colto, perché è politico prima ancora che probatorio: l’estetica della rivolta contemporanea può essere “open source”, mentre l’architettura che la rende efficace rischia di essere proprietaria.

In altre parole: la rabbia dei giovani — contro corruzione, nepotismo, stagnazione economica, abuso di potere — è reale. Lo mostrano le cronache di quelle giornate, la portata dei disordini, la radicalità delle richieste, il trauma lasciato nelle città.

Ma proprio perché reale, quella rabbia è anche contendibile. Può diventare energia civica o carburante per l’ennesima rotazione di élite. Può produrre riforme o aprire varchi a forze che attendono da anni il momento per rientrare dalla finestra — e in Nepal, dopo il collasso, varie analisi hanno segnalato il rischio di cooptazione e il riaffiorare di progetti politici alternativi, inclusi quelli nostalgici.

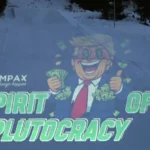

E allora Mediafighter si ferma su un dettaglio che dettaglio non è: se davvero esiste una pedagogia della protesta finanziata dall’esterno, non siamo davanti a un semplice “aiuto alla democrazia”, ma a un’operazione culturale che decide quali temi sono “selezionati”, quali metodi sono “efficaci”, quali leader sono “promettenti”. Non è un caso che, in quei documenti, il Nepal venga raccontato come spazio strategico — incuneato tra India e Cina — dunque come nodo sensibile per qualsiasi architettura indo-pacifica.

La domanda, quindi, non è solo “chi ha finanziato cosa”. È più amara: che cosa resta della sovranità democratica quando la democrazia viene addestrata come tecnica? E che cosa resta della giovinezza politica quando la giovinezza viene trattata come segmento operativo — una forza mobile, rapida, audace, capace di incendiare l’agenda pubblica — e poi, troppo spesso, lasciata con le macerie da amministrare?

In un’epoca in cui un governo può cadere e una leadership ad interim può emergere da piattaforme e sondaggi online, il punto non è irridere la “Gen Z”, né santificarla. Il punto è riconoscere che la politica globale ha imparato a parlare il linguaggio dei giovani — meme, community, server, viralità — senza per questo rinunciare alle vecchie logiche di influenza. Cambia il costume, non sempre cambia il copione.

E se il Nepal del 2025 ci insegna qualcosa, è questa cautela: le rivoluzioni digitali possono essere autentiche nel sentimento e strumentalizzabili nella direzione. Tra autenticità e strumentalizzazione, la differenza la fa una sola cosa: la trasparenza — non quella declamata nei titoli dei programmi, ma quella che accetta controlli, prove, contraddittorio pubblico. Perché una democrazia, per restare tale, non può essere un laboratorio: deve essere una casa. E una casa non si governa con un manuale di “protest management”. Si governa con responsabilità, memoria e verità.