Netanyahu festeggia ma è sempre più solo. Nella tregua che libera ostaggi e prigionieri, il premier israeliano appare come un uomo inchiodato al proprio passato, mentre altri — da Erdogan ad al-Sisi — raccolgono i frutti diplomatici di una guerra che Israele ha vinto solo nelle sue televisioni. Nel Medio Oriente che rinasce dalle macerie di Gaza, i nuovi padroni della pace non parlano ebraico né inglese, ma il linguaggio antico e realistico della sopravvivenza.

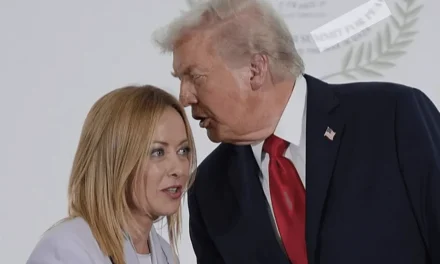

Donald Trump, accolto tra ovazioni alla Knesset e salutato come il liberatore degli ostaggi israeliani, ha pronunciato parole solenni sulla fine della guerra e sul “nuovo Medio Oriente della pace”.

Ma mentre i riflettori di Gerusalemme brillavano, Benyamin Netanyahu appariva come un uomo solo, sospeso tra il trionfo mediatico e la disfatta morale.

Il premier che ha trasformato il conflitto a Gaza in un’ossessione personale si è ritirato improvvisamente dal vertice di Sharm el-Sheikh, convocato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi per siglare l’accordo di cessate il fuoco e avviare la ricostruzione della Striscia.

Ufficialmente, per rispettare la festa di Simhat Torah. In realtà, per non affrontare la fotografia che avrebbe cambiato la storia: quella di un Medio Oriente che discute di pace senza di lui.

Mentre Trump celebra la “fine della guerra”

e gli ostaggi tornano a casa,

Netanyahu si isola

Un premier ostaggio del proprio cinismo

Netanyahu, il “Bibi” che per trent’anni ha dominato la politica israeliana, appare oggi prigioniero del sistema di potere che ha costruito.

Ogni suo passo è calcolato per sopravvivere ai processi interni e alla pressione degli alleati ultranazionalisti.

Condanna la tregua, promette il disarmo totale di Hamas, ma sa che la guerra ha logorato Israele e isolato Tel Aviv dal mondo.

Persino l’amico americano, tornato in scena come demiurgo della pace, lo ha messo da parte.

Quando Trump invita i leader arabi — da Erdogan a Mohammed bin Salman, da al-Sisi a Mahmoud Abbas — a sostenere la ricostruzione di Gaza, Netanyahu capisce che il tavolo è cambiato: non è più lui a dettare le condizioni, ma gli attori regionali che per anni ha disprezzato o ignorato.

I vincitori silenziosi

Dietro la retorica delle celebrazioni, il vero vincitore di questa fase non è Israele, né Hamas.

È la diplomazia del Sud globale, incarnata da due uomini diversissimi ma complementari: Recep Tayyip Erdogan e Abdel Fattah al-Sisi.

- Erdogan, che per anni ha giocato sul doppio registro di alleato della NATO e protettore dei palestinesi, esce da questa crisi come l’unico leader capace di parlare con tutti: Hamas, Qatar, Washington e Mosca.Ha usato la retorica islamica per restituire alla Turchia un ruolo da mediatrice regionale, un neo-ottomanesimo pragmatico che non è più ideologico ma economico: gestione dei porti, ricostruzione, contratti energetici.Dove Israele ha seminato distruzione, Ankara prepara appalti e alleanze.

- Al-Sisi, il presidente egiziano spesso accusato di immobilismo, ha riscoperto il suo mestiere di stratega.Ha trasformato Sharm el-Sheikh — il simbolo turistico del Sinai — in un crocevia di potenza diplomatica, riportando il Cairo al centro della scena.Ha riaperto il canale con gli Stati Uniti e ottenuto da Trump il riconoscimento del ruolo dell’Egitto come garante della sicurezza e della ricostruzione.In un Medio Oriente spaccato tra santuari religiosi e grattacieli del Golfo, l’Egitto ha ritrovato la propria funzione storica di mediatrice laica.

A loro modo, anche Abu Mazen e la moribonda Autorità palestinese ritrovano ossigeno politico, dopo anni di irrilevanza. Non per forza per meriti, ma perché la comunità internazionale, pur di non trattare con Hamas, ha bisogno di un volto palestinese “accettabile”.

L’Islam politico che si ricicla

Nel frattempo Hamas, pur ferita e sfiancata, tenta di mostrarsi come interlocutore affidabile.

Ha rispettato i tempi del rilascio degli ostaggi, ha imposto ordine tra le proprie milizie e ha persino accettato l’idea — inaudita solo un anno fa — di contribuire a una futura forza di sicurezza mista sotto supervisione internazionale.

Un paradosso: il movimento che ha giustificato la violenza con la teologia della resistenza ora cerca legittimità politica.

E se davvero otterrà un ruolo nella “forza di polizia palestinese” immaginata da Trump e al-Sisi, significherà che la comunità internazionale sta normalizzando ciò che non può eliminare.

A vincere sono i mediatori del Sud globale: Erdogan e al-Sisi,

padroni silenziosi della pace possibile.

Un Medio Oriente post-americano

Ciò che resta dopo la festa è un quadro di potenze regionali in equilibrio dinamico.

Gli Stati Uniti tornano a mediare, ma non comandano più; l’Europa applaude ma non incide; Israele, chiusa nel suo trauma, rischia di auto-emarginarsi. Il potere passa a chi ha imparato a usare la guerra per rafforzare la diplomazia.

E qui, ancora una volta, Erdogan e al-Sisi si rivelano più abili di Netanyahu e più veloci di Washington.

Per questo il Medio Oriente del 2025 non è quello disegnato da Israele, ma quello plasmato dai suoi vicini: un sistema multipolare, cinico e pragmatico, dove la sovranità si misura non in vittorie militari ma in capacità di sedersi ai tavoli che contano.

La lezione africana

Visti da Nairobi o da Addis Abeba, questi movimenti ricordano i giochi di influenza che l’Africa conosce bene: una guerra locale che diventa occasione per ridisegnare gli equilibri globali, una diplomazia fatta di alleanze flessibili, un continente — in questo caso il mediorientale — che si libera lentamente dall’egemonia occidentale.

La lezione è chiara: il vuoto di potere non resta mai tale. Se Israele arretra, altri avanzeranno — e non sempre saranno portatori di pace, ma almeno di un nuovo equilibrio. Netanyahu, ostaggio del proprio nazionalismo, può ancora proclamare vittorie simboliche, ma il mondo intorno a lui è cambiato. A vincere non è chi ha sparato di più, ma chi ha saputo negoziare nel silenzio.

E mentre i venti ostaggi tornano alle loro case, il vero scambio è già avvenuto: il potere passa da chi crede di dominare con la forza a chi sa usare la diplomazia come arma di sopravvivenza.

E, in questo nuovo gioco mediorientale, i vincitori si chiamano Erdogan e al-Sisi Il primo per astuzia, il secondo per necessità. Entrambi, per ora, più saggi di un Israele che confonde la sicurezza con l’orgoglio.