La ripresa dei rapporti tra Algeria e Spagna sul contrasto alla migrazione irregolare mostra una verità che l’Europa fatica a riconoscere: il problema non è solo italiano, ma comune a tutto il Mediterraneo. Finché si risponderà con muri e rimpatri, e non con una visione condivisa, la tragedia continuerà.

Il 20 ottobre il ministro dell’Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska è volato ad Algeri. Una visita ufficiale, ma dal forte valore politico e simbolico. Insieme al suo omologo algerino Saïd Sayoud, ha rilanciato la cooperazione bilaterale nella lotta alla migrazione irregolare e riattivato il protocollo sulla circolazione delle persone firmato nel 2004.

Dietro il linguaggio diplomatico, però, si legge un’urgenza che non riguarda solo la Spagna: l’aumento degli arrivi di migranti alle Isole Baleari – più 75% rispetto al 2024 – sta mettendo in crisi le strutture locali e la tenuta politica del governo di Madrid.

E mentre l’Algeria annuncia con orgoglio “centomila respingimenti” e “ottantaduemila rimpatri”, le organizzazioni umanitarie denunciano deportazioni disumane nel deserto del Niger, con morti e sparizioni.

La Spagna come specchio dell’Italia

Quel che accade oggi tra Algeri e Madrid è un copione che conosciamo bene in Italia. Cambiano i protagonisti, non il dramma.

La Spagna, come l’Italia, è diventata porta d’ingresso d’Europa e al tempo stesso suo parafulmine morale: deve accogliere e respingere, salvare e sorvegliare, mediare con Paesi partner che spesso non rispettano i diritti umani.

È lo stesso cortocircuito che vivono Roma con Tunisi, Atene con Ankara, Valletta con Tripoli. Tutti Paesi del Sud Europa, bagnati dallo stesso mare e schiacciati dalla stessa contraddizione: difendere i confini dell’Unione europea, ma senza averne davvero i mezzi né la solidarietà interna.

Il Mediterraneo come frontiera comune

L’accordo Spagna-Algeria dimostra che il Mediterraneo è ormai la linea di frattura morale dell’Europa.

Ogni nazione del Sud si arrangia come può: la Spagna con Algeri, l’Italia con la Tunisia, la Grecia con la Turchia. Ma manca una visione comune che vada oltre la gestione emergenziale dei flussi.

L’Europa parla di “solidarietà”, ma nella pratica ha delegato il lavoro sporco ai Paesi rivieraschi, che trattano con regimi autoritari per fermare le partenze. È una politica che funziona sui numeri, ma non sulla dignità delle persone.

Per ogni barca respinta, un’altra tenta la traversata. Per ogni accordo firmato, un’altra vita si spegne nel deserto o in mare.

La lezione dei sette ragazzi di Algeri

Sette ragazzi algerini, tra i 15 e i 17 anni, hanno filmato la loro traversata verso le Baleari. Il video, diventato virale, mostra volti sorridenti, euforici, prima di affrontare l’incognita del mare.

Il giornalista Kamel Daoud ha scritto che in un Paese immobile e represso, “per divertirsi bisogna fuggire, o aspettare il paradiso”.

Dietro l’ironia c’è un grido di libertà: quella di una generazione che non fugge solo dalla povertà, ma da un futuro negato. E questo riguarda non solo l’Africa, ma anche noi.

Perché finché considereremo la migrazione solo come un “problema di sicurezza”, continueremo a non vedere il volto umano che ci interpella: quello dei nostri figli, nati altrove.

L’Europa che manca

La verità è che nessun Paese del Sud Europa può affrontare da solo questa emergenza.

L’Italia non può essere lasciata sola a Lampedusa, come la Spagna a Ibiza o la Grecia a Lesbo.

Serve una strategia mediterranea condivisa: corridoi umanitari, politiche di sviluppo nei Paesi di partenza, vie legali di ingresso, investimenti nella cooperazione e non solo nella sorveglianza.

Ma serve anche una rivoluzione di linguaggio: smettere di parlare di “ondate” e “sbarchi” e iniziare a parlare di persone. Perché finché i migranti saranno numeri, i governi continueranno a misurare il successo con i respingimenti, non con i salvataggi.

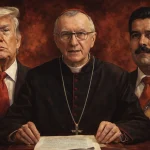

Papa Leone XIV e il Mediterraneo della fraternità

Proprio pochi giorni fa, Papa Leone XIV, nel suo messaggio ai vescovi delle Conferenze episcopali del Mediterraneo riuniti a Marsiglia, ha invitato a «trasformare il mare della divisione in mare della comunione».

Il Pontefice ha parlato di “umanesimo mediterraneo” come di un compito storico per i popoli del Sud Europa: «Non possiamo lasciare che il Mediterraneo diventi un muro liquido dove si spengono le speranze. Deve tornare ad essere un ponte di umanità e di pace».

Le sue parole – in continuità con l’appello di Francesco a Lampedusa nel 2013 – toccano il cuore di questa crisi: non si tratta solo di gestire flussi, ma di salvare la nostra stessa anima europea.

Perché il Mediterraneo non è la periferia del continente: è la sua culla morale. E se muore qui la fraternità, morirà anche l’idea di Europa.

La crisi migratoria non è italiana, né spagnola, né greca: è mediterranea.

E il Mediterraneo, che per secoli è stato un ponte di civiltà, non può ridursi a una trincea di frontiere.

Solo quando l’Europa smetterà di considerare i Paesi del Sud come i suoi “guardiani” e riconoscerà la comune responsabilità verso chi bussa alle sue porte, potrà davvero parlare di pace.

Perché il mare che ci divide, se guardato con occhi umani, torna a essere ciò che è sempre stato: la nostra casa comune.

In spirito e verità

«Ero straniero e mi avete accolto» (Mt 25,35).

Non è solo un comando evangelico, ma una misura della civiltà di un popolo. Accogliere non significa aprire indiscriminatamente, ma riconoscere nell’altro la propria stessa fragilità.

Papa Leone XIV lo ha ricordato con forza: «Nel volto del migrante c’è il giudizio di Dio sulla nostra umanità».

Ogni barca che arriva, ogni vita che si perde nel mare, ci domanda chi vogliamo essere: guardiani di frontiere o costruttori di ponti.

E la risposta, prima che politica, è spirituale.