Ancora quaranta morti nel Mediterraneo. Uomini, donne, bambini, neonati. Non sono numeri: sono nomi che non sapremo mai, sogni che non si compiranno, mani che non hanno trovato un appiglio. Il mare, che per secoli ha unito i popoli, è diventato il più grande cimitero d’Europa. Ogni volta che una barca affonda, la nostra civiltà affonda con essa.

Il naufragio di Salakta, in Tunisia, è solo l’ultimo di una lunga serie. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, dal 2014 a oggi più di 73 mila persone hanno perso la vita tentando di attraversare il Mediterraneo. Quasi 30 mila corpi non sono mai stati recuperati. E dietro questi numeri c’è la verità che non vogliamo guardare: l’Europa non ha ancora deciso se vuole essere un continente di muri o di mani tese.

Il Mediterraneo come specchio dell’anima europea

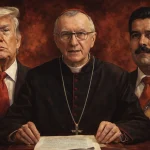

«Ancora una volta guardiamo altrove», ha detto monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes. È una frase che pesa come una pietra.

Guardiamo altrove mentre le barche si ribaltano, mentre le onde inghiottono volti e voci. Guardiamo altrove perché è più facile discutere di “invasioni” che affrontare la verità: queste persone non scappano per scelta, ma per necessità.

Scappano da guerre, dittature, carestie, e da un debito internazionale che strangola interi continenti.

Monsignor Perego ha ricordato che già Giovanni Paolo II e Papa Francesco invocarono il condono del debito dei Paesi poveri come gesto di giustizia globale.

Oggi quell’appello torna attuale: finché le economie africane saranno ostaggio dell’usura internazionale e delle nuove forme di neocolonialismo — energetico, finanziario, digitale — continueremo a contare morti nel mare.

L’accompagnamento come parola chiave

“La parola chiave è accompagnamento”, ha aggiunto Perego.

Accompagnare significa prendersi carico, non delegare alla corrente o ai trafficanti il destino dei più fragili.

Serve un piano europeo di accompagnamento: navi di salvataggio coordinate dall’Unione, corridoi umanitari stabili, politiche di ingresso legali e sicure.

L’idea che “meno soccorsi significhi meno partenze” si è dimostrata falsa e crudele.

Ogni volta che chiudiamo un porto, un altro barcone prende il mare; ogni volta che neghiamo un visto, un’altra vita finisce sotto le onde.

Il Mediterraneo non si difende lasciando morire, ma salvando.

L’Italia e la politica delle omissioni

Il governo italiano, negli ultimi anni, ha alternato annunci e silenzi.

Ha firmato accordi con la Tunisia e la Libia per “fermare le partenze”, ma quelle stesse coste sono diventate trappole.

Le stesse persone che poi muoiono in mare erano già state rinchiuse, torturate, ricattate nei centri di detenzione.

E intanto i finanziamenti europei, miliardo dopo miliardo, hanno sostenuto governi instabili in cambio di un’apparente riduzione degli sbarchi.

È la geopolitica della rimozione: paghiamo altri perché nascondano ciò che non vogliamo vedere.

Ma non si può appaltare la coscienza.

Dov’è tuo fratello?

Nel decimo anniversario della visita di Papa Francesco a Lampedusa, risuona ancora quella domanda evangelica:

«Dov’è tuo fratello?»

È la domanda che Dio rivolse a Caino, e che oggi si leva dal mare verso l’Europa.

Ogni volta che rispondiamo “non lo so”, ripetiamo lo stesso peccato: l’indifferenza.

Papa Leone XIV ha definito i migranti “una benedizione che scompagina le nostre certezze e ci restituisce il Vangelo nella sua purezza”.

Sono parole profetiche: se l’Europa saprà accogliere e integrare, rinascerà; se continuerà a chiudersi, si spegnerà nella paura e nella sterilità morale.

La fede come rotta

La fede, dice Perego, “deve aiutarci a non perdere la speranza”.

Ma la speranza non è un sentimento: è un compito politico.

Significa agire, costruire, scegliere la vita.

In questo Giubileo della Speranza, la sfida è riscoprire il Mediterraneo non come frontiera, ma come via di comunione.

Solo quando le nostre navi torneranno a essere strumenti di salvezza e non di respingimento, potremo dire di avere imparato qualcosa da questo mare che ci guarda e ci giudica.

Il Mediterraneo continuerà a essere la nostra coscienza liquida:

se tace, è perché ha inghiottito troppe verità;

se grida, è perché noi non vogliamo ascoltare.

E il giorno in cui non resteranno più voci a chiedere aiuto, non sarà il mare ad aver perso la sua umanità. Saremo noi.