Una figura simbolo nella lunga notte del popolo palestinese

Da ventitré anni, Marwan Barghouti è in prigione. Condannato a cinque ergastoli da un tribunale israeliano per il suo ruolo durante la seconda Intifada, vive recluso nel penitenziario di Hadarim, ma il suo nome continua a circolare libero tra le strade di Ramallah, di Gaza e dei campi profughi. Per milioni di palestinesi, egli non è soltanto un detenuto: è il volto di una speranza sospesa, l’unico leader ritenuto capace di ricomporre l’unità di un popolo diviso.

In lui molti vedono il possibile “Mandela palestinese”, non per analogia forzata, ma perché — come accadde per il leader sudafricano — la sua detenzione si è trasformata, col tempo, in un segno di resistenza morale. Barghouti non è un nome nuovo nella storia palestinese: ex leader studentesco, poi dirigente di Fatah, partecipò ai negoziati successivi agli Accordi di Oslo del 1993, credendo nella soluzione dei due Stati e nel dialogo come via per una coesistenza possibile. Ma la seconda Intifada lo riportò nella tempesta: accusato da Israele di complicità in attentati, da lui sempre negati, fu arrestato nel 2002.

Un simbolo che divide e unisce

Oggi la sua figura rimane controversa: per Israele è un uomo pericoloso, per la maggioranza dei palestinesi è l’unico leader credibile dopo la stagione di Mahmoud Abbas. I sondaggi lo indicano da anni come il politico più popolare tanto in Cisgiordania quanto nella Striscia di Gaza, stimato anche da molti sostenitori di Hamas. Eppure, proprio questa popolarità spiega in parte il suo isolamento: un uomo capace di unire le diverse anime palestinesi appare, agli occhi di molti, più temibile di qualsiasi fazione armata.

Ex dirigenti israeliani, come Ami Ayalon, già a capo dello Shin Bet, o Efraim Halevy, ex direttore del Mossad, hanno più volte riconosciuto in Barghouti “l’unico interlocutore possibile” per un futuro negoziato di pace. Ma la paura di un risveglio politico palestinese coeso, dopo anni di frammentazione, sembra prevalere sulla logica del dialogo. Così, il “prigioniero più importante del mondo”, come l’ha definito The Economist, rimane dietro le sbarre, e con lui — simbolicamente — la possibilità di una leadership palestinese nuova e condivisa.

Una prigionia che parla

Dalla cella di Hadarim, Barghouti non ha smesso di scrivere, studiare, formare. Ha promosso nel 2006 il Documento dei prigionieri, un testo di riconciliazione nazionale firmato da rappresentanti di Hamas, Fatah e Jihad islamica, che invoca la creazione di uno Stato palestinese nei confini del 1967 e con Gerusalemme Est capitale. È un appello che mantiene intatto il sogno di Oslo, ma con una consapevolezza più matura: la libertà politica non può nascere dalla divisione.

Accanto a lui, in questi anni, la voce più limpida è stata quella della moglie Fadwa Barghouti, avvocata e militante dei diritti umani, che nel recente scambio di prigionieri ha scritto una lettera dal tono familiare e universale insieme:

“Gaza merita il tuo sacrificio. La Palestina merita il tuo sacrificio. I nostri sei nipoti che non ti hanno mai visto chiedono sempre di te… Ti stiamo aspettando: sei sempre stato del popolo e per il popolo”.

È una testimonianza che intreccia l’intimità del dolore e la fermezza della speranza. Una voce che, come quella di tante donne nel Medio Oriente ferito, trasforma la sofferenza in preghiera e resistenza civile.

Il coraggio della riconciliazione

Nel dramma della guerra e dell’odio che sembra non conoscere tregua, la vicenda di Barghouti ripropone un interrogativo decisivo: chi ha paura della pace?

Perché tenere in carcere chi — anche dopo anni di detenzione — continua a proporre la via della riconciliazione nazionale e del dialogo politico? È la domanda che attraversa non solo Israele e Palestina, ma ogni società ferita dalla paura reciproca: quella che preferisce mantenere i conflitti congelati piuttosto che rischiare la fiducia.

La Chiesa in Terra Santa lo ripete con insistenza: la giustizia non nasce dalla vendetta, e la pace non può fiorire dove manca la libertà.

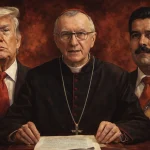

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, in una recente omelia ha ricordato che “la pace non è un gesto improvviso, ma una strada che chiede di fidarsi ancora dell’uomo, anche quando l’uomo ha tradito”.

Forse anche per questo, la figura di Marwan Barghouti continua a interpellare le coscienze: non come un eroe da esaltare, ma come un prigioniero della pace possibile, un uomo che ricorda a tutti — palestinesi e israeliani, credenti e non credenti — che la libertà di un popolo comincia sempre dal riconoscimento della dignità dell’altro.