La COP dimostra quanto siamo lontani e quanto sia urgente ascoltarlo

C’è un momento, a Belém, in cui la voce del Papa arriva come una brezza diversa nell’aria umida dell’Amazzonia. Mentre le delegazioni arrancano tra consultazioni infinite e salette troppo calde o troppo fredde, mentre i tecnici discutono virgole e percentuali, Francesco parla con un linguaggio che nessun negoziato riesce a imitare: quello della responsabilità condivisa.

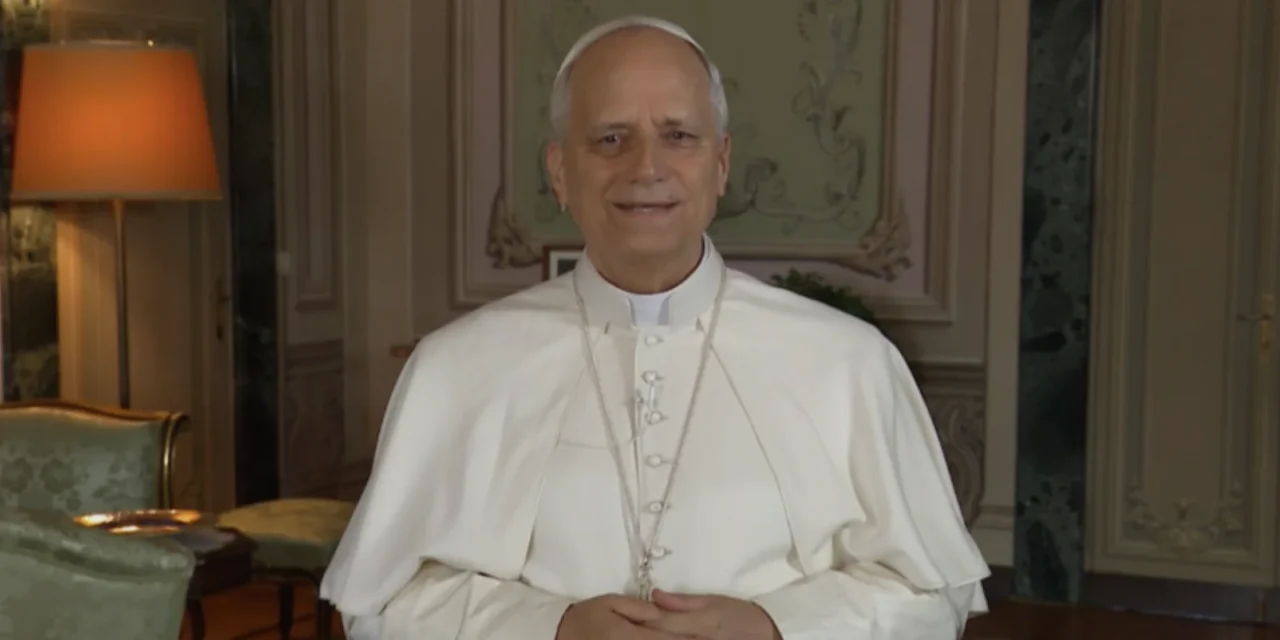

Nel suo videomessaggio alle Chiese del Sud del mondo riunite nel Museo Amazzonico, non offre formule tecniche né consigli diplomatici: offre uno sguardo. Uno sguardo che, come spesso accade, rovescia le prospettive.

«Il creato sta gridando», dice. E non è una metafora spirituale: è il lessico di chi conosce la concretezza della vita ferita. Una persona su tre, ricorda il Papa, vive già oggi nella vulnerabilità estrema prodotta da inondazioni, siccità, tempeste. Il clima non è futuro: è presente che brucia.

Eppure, fuori da quel Museo amazzonico evocato dal Papa come “luogo della cooperazione”, la COP30 vive la sua solita contraddizione. Grandi parole, piccoli passi.

Dieci anni dopo l’Accordo di Parigi — che Francesco definisce senza esitazioni “il nostro strumento più forte” — il mondo è ancora intrappolato nella debolezza che lui denuncia con chiarezza: non è il trattato a fallire, siamo noi. È la volontà politica a essere fragilissima.

La prima settimana della Conferenza lo ha mostrato con una trasparenza quasi imbarazzante.

L’Europa insiste sulla riduzione delle emissioni. Molti Paesi del Sud rispondono che senza finanziamenti adeguati non possono nemmeno cominciare la transizione. La Cina e l’India contestano il meccanismo europeo del “carbon border adjustment” come una forma di protezionismo travestito. E la presidenza brasiliana, nel tentativo di mettere tutti attorno a un tavolo, ha creato un “forum di dialogo” così largo che, per ora, ha prodotto una sola certezza: non esiste ancora un testo finale.

In mezzo a questa geometria difficile, c’è però un elemento nuovo: la società civile è tornata.

Dopo anni di COP blindate in Paesi autoritari, a Belém le strade si sono riempite: decine di migliaia in marcia, barche di popoli indigeni sul Guamá, ONG brasiliane e internazionali che chiedono di non essere ascoltate “dopo”, ma “prima”. Chiedono cioè ciò che anche il Papa ha chiesto: di non separare più l’impegno ecologico dalla giustizia sociale.

Il messaggio di Francesco, infatti, contiene un criterio morale che spiazza la logica dei negoziati:

chi è più vulnerabile deve essere al centro.

E se lo è davvero, allora ogni decisione sul clima diventa una decisione sul futuro dei poveri.

Non un tema, ma un volto.

E qui la distanza tra la profezia e la diplomazia diventa evidente.

Le Nazioni Unite, alla vigilia della COP, attendevano dai 195 Paesi firmatari le nuove “contribuzioni nazionali”. Solo 74 sono arrivate in tempo. Ora sono 114, ma insufficienti: portano a una riduzione delle emissioni di appena 3,2 gigatonnellate, quando ne servirebbero cinque volte tanto per restare entro i limiti dell’Accordo di Parigi.

La domanda, allora, non è perché il Papa parli così forte.

La domanda è: perché i governi rispondono così piano?

Eppure, in mezzo alle lentezze, qualcosa si muove. Più di 50 Paesi spingono per una road map globale di uscita dalle energie fossili: finalmente una proposta che esce dal tabù decennale. La Colombia prepara una conferenza mondiale sull’addio ai combustibili fossili. La ministra brasiliana Marina Silva — nonostante le contraddizioni del proprio governo — chiede un segnale chiaro.

È ancora poco?

Sì.

Ma è l’inizio di quel “punto di non ritorno” morale che Francesco invoca da anni.

Il Papa non parla dalla tribuna dei negoziati: parla da un Sud del mondo che conosce la sofferenza del clima prima ancora che i modelli climatici la disegnino. E il suo sguardo è rivolto proprio lì: ai popoli amazzonici, alle isole del Pacifico, alle periferie urbane che bruciano.

«Ignorare queste persone», dice, «significa negare la nostra comune umanità».

Questo è il cuore del suo intervento: il clima non è un problema tecnico, ma un problema umano. Un problema spirituale, addirittura: riguarda l’idea stessa di che cosa voglia dire essere custodi del creato.

Per questo il Papa chiede ai Paesi di “preferire la cooperazione alla divisione”.

È un’espressione semplice, quasi ingenua, ma oggi è rivoluzionaria. In un mondo segnato da difese, da confini rialzati, da governi tentati dal “ciascuno per sé”, Francesco ricorda che l’unico futuro possibile è quello condiviso.

E la sua chiusa — «Che Dio vi benedica nel prendervi cura del creato» — non è un augurio religioso.

È una consegna.

Una responsabilità.

Una scelta.

La COP30 potrà anche chiudersi con un testo modesto o con una dichiarazione ambiziosa. Questo dipenderà dagli equilibri, dalle pressioni, dalle diplomazie.

Ma il giudizio morale resterà quello indicato dal Papa:

siamo noi che stiamo fallendo. Oppure siamo noi che possiamo ancora invertire la rotta.

E il luogo evocato dal Papa — il Museo Amazzonico come simbolo di cooperazione — sarà giudicato non dalla grandezza dei discorsi, ma dalla concretezza delle decisioni.

Belém, oggi, è il laboratorio del mondo.

Se falliamo qui, non falliamo una COP.

Falliamo l’umanità.

E tutte le Chiese del Sud del mondo, insieme al Papa, ce lo stanno dicendo con la sola parola che oggi ha ancora la forza di mettere in movimento: speranza.

Speranza che non è sentimento, ma scelta.

Speranza che non attende, ma agisce.

Speranza che non si accontenta della diplomazia, ma cerca la giustizia.

Anche — e soprattutto — quando la finestra si sta chiudendo.