Aumenta il movimento separatista della Republika Srpska

Mentre l’Europa misura ogni giorno la profondità strategica del fronte ucraino e si interroga su quanta sicurezza americana resterà disponibile domani, un’altra linea di frattura – più sottile, ma non meno pericolosa – continua a lavorare sotto traccia nei Balcani. La Bosnia-Erzegovina è quel punto della mappa dove il Novecento non è mai del tutto finito: le armi tacquero trent’anni fa, ma le cause politiche della guerra sono state archiviate più che risolte.

Nel novembre 1995 gli Accordi di Dayton – mediati dagli Stati Uniti – chiusero una guerra che aveva prodotto circa 100.000 morti e due milioni di sfollati. Da allora, Bosnia ed Erzegovina vive in un equilibrio costruito con l’ingegneria istituzionale: un paese pensato come “somma” di appartenenze, con una condivisione del potere talmente complessa da trasformare la pace in un sistema di veti incrociati. Dayton fu, per definizione, un compromesso di emergenza: fermare la strage, congelare le pretese, tenere insieme l’impossibile. Ma quel “congelamento” doveva essere temporaneo, accompagnato da una pressione internazionale capace di traghettare lo Stato verso istituzioni più coese.

Quella pressione, però, si è sfilacciata. Washington ha spostato altrove uomini e attenzione già dai primi anni Duemila; Bruxelles si è convinta che bastasse l’“attrazione” dell’adesione all’Unione Europea per indurre riforme, salvo poi perdere la capacità – e talvolta la volontà – di esercitare leva politica e condizionalità. E quando il garante si distrae, gli imprenditori della divisione prosperano.

È in questo vuoto che ha preso forza un nome: Milorad Dodik, figura centrale del nazionalismo serbo-bosniaco e dell’idea, ripetuta negli anni, di una possibile secessione della Republika Srpska. Nel 2025 la magistratura bosniaca lo ha colpito con una condanna e un divieto di attività politica, poi confermati nei passaggi successivi. Ma il punto non è solo Dodik: è il messaggio politico che la sua parabola consegna al continente. Perché proprio mentre i tribunali bosniaci tentavano di far valere l’autorità dello Stato e del quadro internazionale, dagli Stati Uniti è arrivato un segnale opposto: la revoca (nell’ottobre 2025) di sanzioni legate all’orbita di Dodik, salutata come un gesto di “normalizzazione” e letta nei Balcani come indizio di un disimpegno americano più strutturale.

In Bosnia, i segnali contano quanto gli atti. Una sanzione tolta, in un contesto già fragile, diventa un precedente: suggerisce che le regole internazionali possono essere negoziate non sul merito, ma sulla capacità di fare lobbying; che il baricentro occidentale non è più l’attuazione rigorosa di Dayton, bensì la gestione del rischio al ribasso. È una politica che non produce stabilità: produce tempo. E il tempo, nei Balcani, non è neutro.

L’Unione Europea conosce bene la diagnosi: la Bosnia è candidata dal 2022, e il percorso europeo resta il grande incentivo potenziale. Ma l’incentivo funziona soltanto se l’Europa si comporta da soggetto politico, non da ufficio di attesa. Non basta ripetere “riforme, riforme” mentre, sul terreno, l’architettura istituzionale incentiva la paralisi e premia sistemi di patronato. Nel frattempo, l’emigrazione giovanile svuota il Paese e la corruzione resta un rumore di fondo che diventa destino.

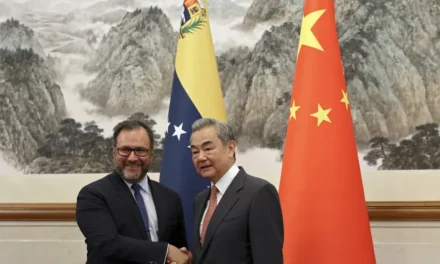

E c’è un altro nodo: la sicurezza. EUFOR continua a essere rinnovata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – l’ultimo rinnovo è dell’ottobre 2025 – e questo rende la Bosnia esposta alle geometrie del veto e alle pressioni di Mosca (talvolta con l’ombra di Pechino), che usano il dossier balcanico come leva contro l’Europa. È un paradosso: l’UE pretende di essere garante nel suo cortile, ma accetta che la cornice formale della sua missione dipenda da un tavolo globale dove i suoi rivali hanno strumenti di sabotaggio.

Il rischio, oggi, non è l’immediata ripresa della guerra con le stesse forme degli anni Novanta. Il rischio è più moderno e più subdolo: la disintegrazione “legale”, la secessione per piccoli atti, la delegittimazione progressiva delle istituzioni comuni, la costruzione di sovranità parallele che alla fine rendono inevitabile ciò che all’inizio sembrava solo retorica. È la tecnica dell’erosione, non dell’esplosione.

Ecco perché la Bosnia è un test europeo molto più serio di quanto appaia: se l’Europa non è capace di far rispettare un accordo di pace nel proprio vicinato, se non riesce a condizionare finanziamenti e integrazione a riforme effettive e a un minimo di lealtà costituzionale, allora manda al continente intero un messaggio pericoloso: gli accordi sono revocabili, i confini negoziabili, la forza – anche solo istituzionale e ricattatoria – una scorciatoia plausibile. È un messaggio che la Russia ha già cercato di legittimare altrove, e che i Balcani, per storia, sanno tradurre in fatti.

Dayton non è “fallito” perché era cattivo. Dayton è incompleto per definizione: un armistizio trasformato in costituzione, una tregua irrigidita in sistema. La domanda, trent’anni dopo, non è se Dayton sia perfetto – non lo è – ma se l’Europa abbia ancora la volontà di essere il suo garante, cioè di trasformare una pace congelata in una normalità politica. Il prezzo dell’inerzia non sarebbe solo bosniaco. Sarebbe europeo.